七 律

咏 杜 甫

张 玉 林

少陵野老鬓霜侵,

乱世歌吟泣血深。

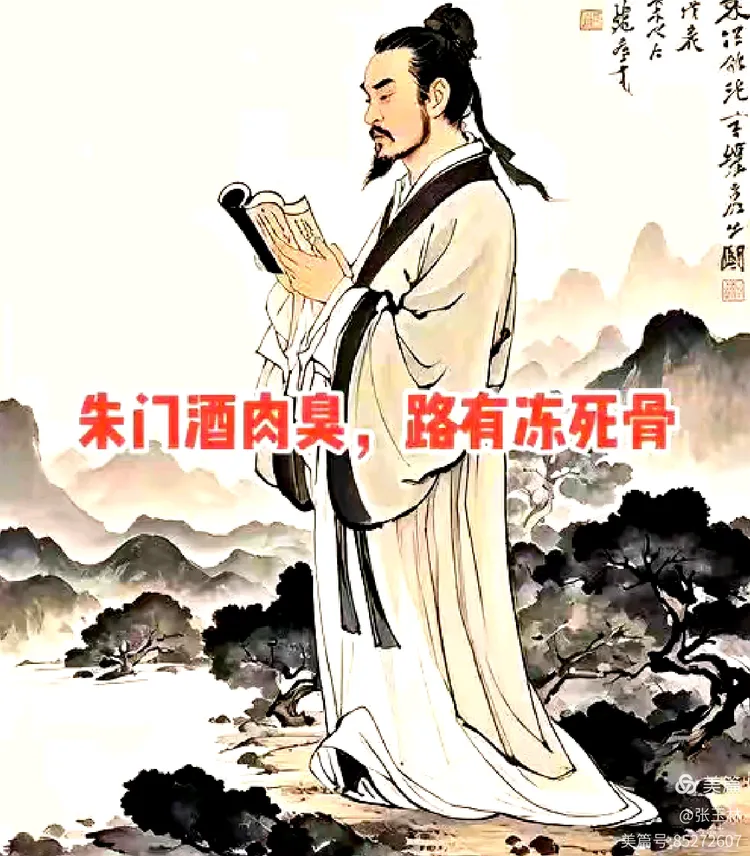

朱门酒肉肠中腐,

路有冻死骨上尘。

三吏三别悲黎庶,

千首万章铸国魂。

茅屋曾为秋风破,

犹念寒士俱暖身。

2025年7月12日

诗圣杜甫

诗 圣 杜 甫 颂

(散文)

杜甫

秋风吹过洛阳城的残垣,总像有个瘦削的身影在徘徊。他长衫上的褶皱里,藏着长安的月光、夔州的猿啼,还有浣花溪畔沾着墨香的稻花——那是杜甫,一个用笔墨丈量山河的诗人,一个让千年后的我们,仍能透过诗句触摸到时代温度的灵魂。

初识杜甫时,总以为他的笔是蘸着血泪的。“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,这十字如利刃,剖开了盛唐繁华下的脓疮。安史之乱的烽火里,他拖着病体逃难,在石壕村见官吏深夜捉人,写下“吏呼一何怒,妇啼一何苦”,那老妇“夜久语声绝,如闻泣幽咽”的悲戚,至今读来仍让人喉头发紧。他见过“国破山河在,城春草木深”的荒芜,也尝过“万里悲秋常作客,百年多病独登台”的孤寂,可他的笔从未只停留在个人的悲喜里。

杜甫朱门酒肉臭

成都草堂的那段日子,该是杜甫一生中难得的安宁。春夜听雨,他写下“随风潜入夜,润物细无声”,把春雨写成了最温柔的使者;夏夜纳凉,他看见“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”,连田埂上的蛙鸣都染着丰收的喜悦。可这份安宁里,仍藏着对家国的牵挂。秋风卷走茅屋的茅草,他在风雨中疾呼“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,那一刻,个人的困顿早已被对苍生的悲悯淹没。他就像一株老梅,哪怕自身被风雪压弯了枝桠,也要把最后一缕清香,送给寒风中瑟缩的人们。

杜甫安得广厦千万间

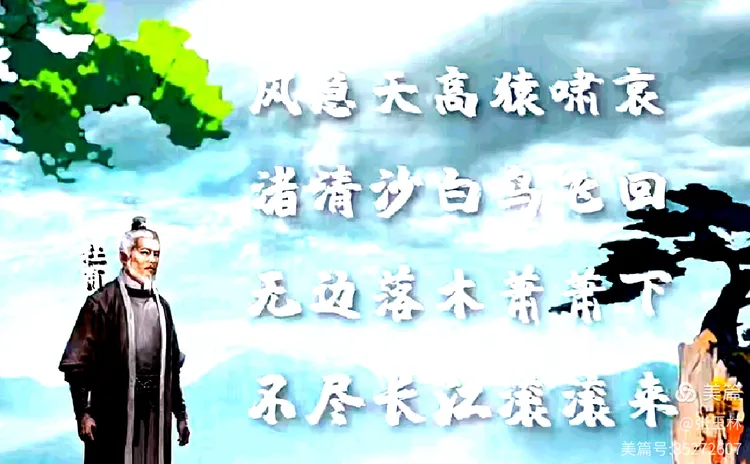

最让人心折的,是杜甫对家国的执着。流落夔州时,他已近暮年,半身瘫痪,却仍在登高望远时吟出“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,那萧萧落木里有他的衰老,滚滚长江里却藏着不灭的希望。听到官军收复河南河北的消息,他“漫卷诗书喜欲狂”,白日放歌纵酒,只想“青春作伴好还乡”——这份狂喜里,是一个游子对故土最深的眷恋,是一个诗人对家国太平最炽热的期盼。

杜甫不尽长江滚滚来

杜甫的诗里,有历史的重量。“三吏三别”是安史之乱的史诗,“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”是对盛唐的深情回望,“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”是对诸葛亮的叹惋,更是对时代英雄的呼唤。他不像李白那样“天子呼来不上船”,他的一生都在泥泞里跋涉,却始终抬着头,望着天上的月亮,望着远方的家国。

杜甫作品三吏三别

杜甫的诗里,藏着与妻子杨氏最朴素的爱。逃难路上,他写“老妻寄异县,十口隔风雪”,字里是对妻儿的牵念。秦州窑洞里,她煮着野菜听他读“露从今夜白”,轻声说“有你便不是异乡”。成都草堂,她采菊插花,他笑书“老妻画纸为棋局”,把她的身影织进诗行。

暮年漂泊,孤舟上两人对坐,他写下“夜阑更秉烛,相对如梦寐”。二十载风霜,从青丝到白发,烽火里的家书,茅屋里的灯火,都是他们的情话。没有浓词艳句,却让“朱门酒肉臭”的乱世,有了最暖的温度。

杜甫之妻杨氐

如今,当我们在课本里读到杜甫的诗,在草堂的竹林里寻觅他的足迹,总能感受到一种穿越千年的力量。那是“穷年忧黎元,叹息肠内热”的赤子之心,是“语不惊人死不休”的治学态度,更是在苦难中始终昂扬的生命韧性。他就像一面镜子,照见了一个时代的悲欢,也照见了中国人骨子里最深沉的家国情怀。

诗圣杜甫就是在你身边的普通老翁

风又起了,仿佛又听见那个声音在吟诵:“文章千古事,得失寸心知。”是啊,千百年过去了,多少繁华成了过眼云烟,可杜甫的诗,依然像一束光,照亮着我们前行的路。这,便是诗圣的力量——他用一生的颠沛,换来了千古的不朽;用满腔的赤诚,为我们留下了一个民族的精神坐标。

编辑:向日葵