铁道兵文苑

【建党百年专题】(原创首投) 红色之旅(七) ——湘潭乌石镇之行

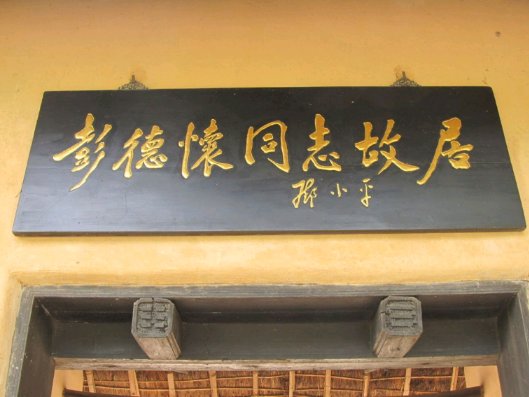

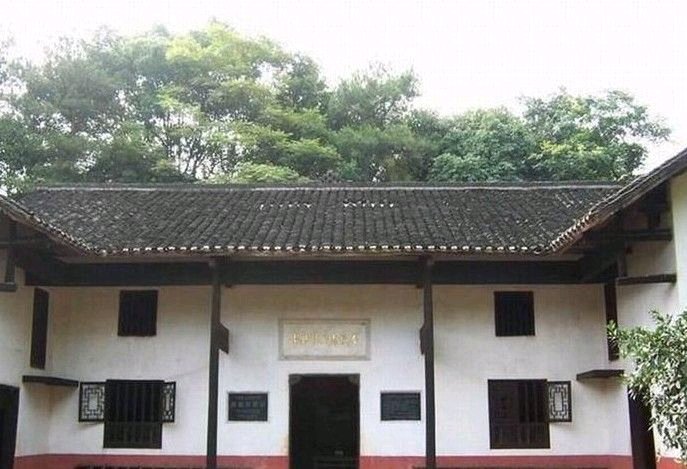

彭德怀故居原为三间茅屋。1898年10月24日,彭德怀诞生于此,德华(彭德怀原名)在这简陋的茅屋内度过了自己的童年和少年时代。1916年他入湘军当兵,1925年至1927年,彭德怀任湘军营长时,寄薪金800银元,托胞弟彭金华与彭荣华在厡屋西南30米处新建瓦屋,坐西北朝东南,砖木结构,粉墙青瓦,穿斗式构架,硬山顶。主体为一栋六间,两端各三间,占地約350 平方米,取名“三华堂”,意为德华、金华、荣华三兄弟之华厦。彭德怀亲撰门联:“为善最乐;见恶必除。”屋后有树林,东边为竹林,系典型而端庄的湘潭农村宅院。大革命失败后,彭德怀故居遭国民党破坏。退堂屋曾为乌石地下组织——中共彭家围子支部主要议事处。该支部系1938年彭金华从延安抗大学习回乡后所组建。彭金华任支部书记,彭荣华任宣传委员。东前正房原为彭荣华夫妇卧室,西上房原为彭金华夫妇卧室。余为西横堂屋、厨房、杂屋。东厨房后门口,系彭荣华在1940年10月被国民党杀害之处。彭金华、彭荣华于1940年10月先后牺牲,两位烈士的遗体合葬在屋后的山丘上,王震同志为二位烈士题写了墓碑。西三间橫屋,陈列着彭德怀同志的60多张图片和50多件文物。在未建纪念馆之前,曾一度将此三间辟为辅助陈列室。1949年当地政府和人民建议修复,被彭德怀拒绝,只将门联改为:“吊民伐罪;继往开来”,横批“为民服务”。1958年12月和1961年11月,彭德怀同志先后两次回故乡视察,进行调查研究,他没有在宾馆下榻,而是住在自己的故居内,历时一个多月,或外出调查,或参加集体生产劳动,或接待来访人员,先后接待来访干部和群众2000多人。

在彭德怀百年华诞之际,其故居得到全面维修和复原,并将此扩建为彭德怀故居纪念园。纪念园不仅拥有彭德怀故居、烈士墓、易华祠等独特的人文景观,同时也有丰富的风景旅游资源。东北地势开阔,西南地势险峻,最高的乌石峰海拔371米,最低处海拔70米。纪念园气候宜人,四季分明,雨量充沛。园区青山峻秀,树木葱茏,山水环绕,乌石峰下阡陌纵横,稻浪滚滚,一派田园风光,诗情画意。

与故居遥相呼应的彭德怀纪念馆依山而建,为典型的中式传统庭院布局。改造后的纪念馆全新展出《百战垂青史 忠诚铸丰碑——彭德怀生平业绩陈列》。展厅里共展出315幅历史图片、194件珍贵文物和文献资料,34件艺术品,详细介绍了彭德怀元帅的戎马一生和伟大业绩。

彭德怀同志是伟大的无产阶级革命家、军事家和政治家。他的丰功伟绩家喻户晓,我瞻仰彭德怀的故里之后感慨万千,尤其是他的人格魅力令人永生难忘。他在旧军队工作12年,却没有沾染旧军队的恶习,不忘自己是放牛娃和煤窑童工出身,誓为穷人打天下,虽然当上了团长,不为高官厚禄所迷,在蒋介石叛变革命后,彭德怀义愤填膺,毅然弃旧图新,加入中国共产党,发动和领导了著名的平江起义,创建了红五军,奔赴革命征程。在长征途中,他率部勇往直前,连续突破国民党四道封锁线。

中央红军达到陕北吴起镇后,彭德怀指挥红军击退来犯的敌军5个骑兵团,保卫了根据地。毛泽东得知胜利消息后,即兴吟诗作了一首六言绝句送给彭德怀,诗曰:“山高路远坑深,大军纵横驰奔,谁敢横刀立马,唯我彭大将军。”这首绝句描述了彭德怀决胜沙场的雷霆之威,赞扬他敢于担当的革命精神。彭德怀却不贪天功为己有,他将最后一句改为“唯我英勇红军”,送还毛泽东。

抗美援朝,彭德怀临危受命,在中央政治局讨论是否出兵援朝的会议上,不少人都主张不出兵,也没有信心能打赢。在这个危急关头,彭德怀坚决拥护毛泽东抗美援朝的主张,他掷地有声地说:“出兵援朝是必要的,打烂了,等于解放战争晚胜利几年。”1950年10月19日,他慷慨赴命,出任中国人民志愿军司令员兼政治委员,连夜率数十万志愿军奔赴朝鲜,在技术装备落后、后勤供应困难、异国作战、地形生疏等极为不利的恶劣条件下,与朝鲜人民军一道迎战以美国为首的“联合国军”和南朝鲜军队,经过艰苦卓绝的奋战,终于赢得了胜利,使美军三易主帅,最终只好在朝鲜停战协定上签字。朝鲜战争的胜利,大长了中国人民的志气。在浮夸风盛行之时,彭德怀深入基层做了大量的调查研究,先后写出了5份农村调查材料提交党中央,彰显了彭德怀这位开国元勋实事求是、敢讲真话的宝贵品质。

照片由作者提供

(编辑: 老粥)