梅梓祥导读:

我在铁道兵纪念馆与沈正华相识,其时他担任纪念馆解说员。这之后,他回到中铁十一局一公司,我们保持着联系,主要是就有关铁道兵历史与杨连第史料方面的交流。

正华所在的一公司是杨连第生前的铁道兵一师一团,他任团委书记。出于责任感,他研读铁道兵的书籍,搜集杨连第的史料,以便让可以“触摸”的实物,对青年伙伴们进行生动、真实的革命传统教育,传承“登高精神”,为企业发展提供原动力。我特别赞赏具有使命感、对企业忠诚的青年人——沈正华。

“人事有代谢,往来成古今。”随着铁道兵一代代老去、凋零,对铁道兵这支共和国功勋部队的历史与精神的关注、研究,无须讳言也会渐趋减少。但是,架桥修路、造福人民的铁道兵的功德,以及由此凝聚、铸造的“逢山凿路、遇水架桥”的精神,不能被遗忘,对铁道兵的传人——中国铁建,以及铁道兵的子孙们,依然有着不可替代、催人奋进的力量和意义。

因此,我称赞沈正华这样有思想、有作为的青年。

相隔58年的2张节目单

沈正华

我收藏有时间相隔58年的2张节目单。虽然时代不同,纸质不同,但是他们有着共同的主题——“登高英雄”杨连第。

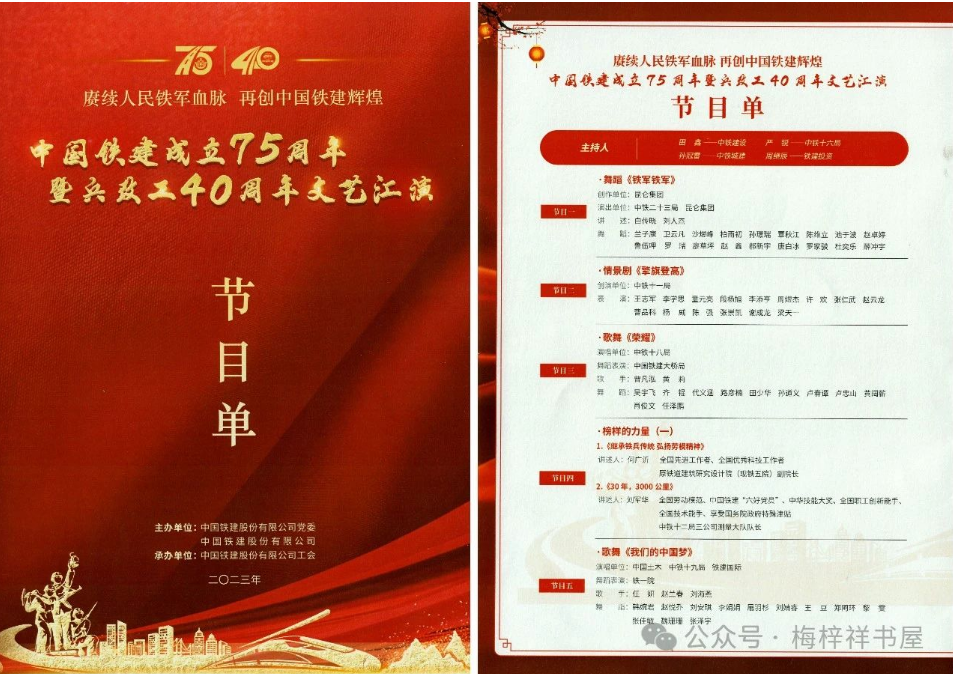

这两张节目单,一张是2023年12月28日,中国铁建成立75周年暨兵改工40周年庆祝大会文艺汇演的节目单,红色的硬卡纸,制作精良,墨香仍在。另一张是1965年1月,铁道兵一师杨连第连业余演唱组在京演出的节目单,纸张单薄泛黄,但杏红的字体依旧鲜艳。

2023年12月28日,是中国铁建发展史上的重要日子。这一天,中国铁建在京举办成立75周年暨兵改工40周年庆祝大会,隆重发布中国铁建“十大精神”,新任党委书记、董事长戴和根首次亮相并作重要讲话……

在当天的文艺汇演中,各单位精心选送的节目完美呈现,30余万铁建职工通过视频直播,共庆这一重要时刻。我们中铁十一局选送的情景剧《擎旗登高》成功入选,是第二个演出的节目。饱含深情的讲述、紧张刺激的抢修场景、夺人心魄的影像资料,让全体铁建人再次“见证”了杨连第抢修八号桥的勇敢无畏。

我托带队演出的同事,给我捎回了一张节目单,放入了收藏夹,和那张58年前的节目单放在一起。

.2023年12月的节目单。

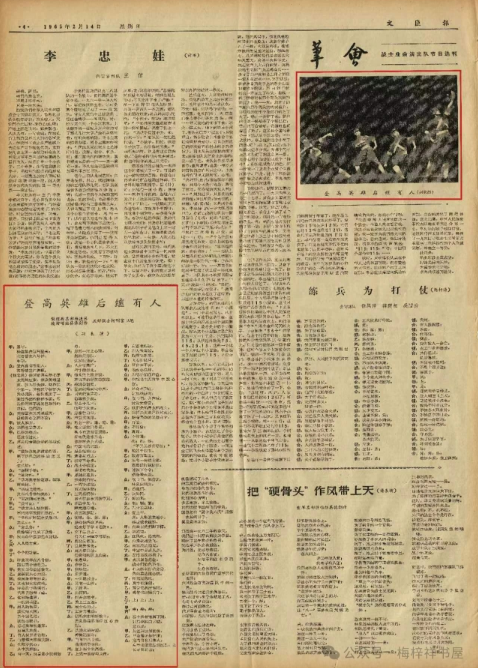

1965年的那张节目单里,是尘封的历史记忆。上世纪60年代,一师杨连第连的“五人演唱组”是全军连队文艺工作的典范。五名“五好战士”围绕“四好连队”建设,紧密结合形势任务开展活动,宣扬英雄事迹,表扬好人好事,鼓舞劳动热情,使连队战士在千难万险的成昆线建设中,依旧有丰富的精神生活。1965年1月至2月间,杨连第连演唱组奉调进京,代表铁道兵部队参加全军第三批业余文艺调演,将节目演到了人民大会堂,并在2月22日受到毛泽东、邓小平等党和国家领导人的接见。

1965年1月的节目单。

文汇报刊载的《登高英雄后继有人》剧本。

我收藏的节目单,就是他们在京演出的珍贵资料。节目单中,第一个节目是词表演《登高英雄后继有人》,由“五好战士”何明富执笔,反映的是连队战士发扬杨连第“登高精神”,在成昆铁路建设中攻克“登高难题”的故事。我另收藏有1965年2月14日的《文汇报》,报纸第4版是全军战士业余演出的作品选刊,其中用很大篇幅刊载了他们的演出剧照和剧本内容。

时隔58年,2次赴京演出。这2张节目单就这样在同一本册子里相遇了,可以说既是一种缘分,也是文化传承的象征。

沈正华(着白衬衣)在铁道兵纪念馆给中学生讲述铁道兵的故事。

自我简介:

我是中铁十一局一公司职工沈正华,2016年参加工作,先后在基层项目技术部和公司宣传部、团委工作。我所在的公司,前身是铁道兵一师一团——“登高英雄”杨连第生前所在部队。在宣传部工作,自然少不了要讲述“登高英雄”的故事。日复一日的宣讲中,我既为自己身处这样一个英雄单位而感到自豪,也认识到自己应该为企业文化传承做一些工作,便开始有意识收集杨连第的史料。

2021年到铁道兵纪念馆任兼职讲解员,开启了我的收藏之门。在纪念馆内,我系统学习了铁道兵历史,看到很多历史实物。最关键的是,受到了两位老师的触动。一位是本公众号的主人——梅老师,他关于铁道兵历史资料的收藏和研究远近闻名,拥有一座宝贵的文化宝库,我曾多次“厚着脸皮”向他索要杨连第的历史资料,求证一些事情,梅老师均有求必应。此外在梅老师的引荐下,我还得以联系到杨连第连指导员海云生的子女,结下一番善缘。另一位是铁道兵纪念馆的田晓晨老师,田老师工作细致、要求严格,对待文物像自己的孩子一般。在她的带领下,我慢慢体会到那些旧物的价值,学会如何挖掘其中的文化内涵,让它们开口“说话”。

铁道兵的史料浩如烟海,我才学浅薄加上财力有限,选择了相对容易淘到的纸质资料,主题大多也和杨连第有关,渠道无非是到一些旧书网去反复检索关键词,遇到心仪的便下单。如此笨拙的方法下,近两年来花费近万元,也搜寻到重要的报纸50余份、书籍30余册。其中,报纸的时间跨度从1950年到2023年,既包含杨连第生前国内主流报纸对他英雄事迹的报道,也包括他牺牲后的一些报道和追忆文章,以及和平建设时期杨连第连的奋斗足迹。此外还有兵改工后系统内和地方报刊对企业传承红色文化的报道。闲暇时间,我会翻阅这厚厚一沓报纸,颜色从黑白到彩色,文字从竖排到横排,别人眼中的废纸,却是我心目中的宝藏。

如今,公司的杨连第登高文化教育基地已被中国铁建评为第二批爱国主义教育基地,包括我在内的20余名志愿讲解员孜孜不倦地讲述着铁道兵和杨连第的光辉事迹。借助梅老师的宝贵平台,晚辈也斗胆发出倡议:希望原铁一师的各位前辈以及铁二代们,能不吝交流、捐献有关铁道兵和杨连第的资料,供我们研究和陈列使用,共同守护好我们的精神高地。

更多图片:点击查看

编辑:兵心依旧