白国喜||我的军旅生涯

作者:当兵时在赤峰站前留影

年年“八一”,今又“八一”!“八一”,是每一位军人神圣又难忘的节日——放飞青春,实现梦想;“八一”,让多少有志青年心之向往梦寐以求——追求卓越,改变人生!

2025年“八一”,是中国人民解放军建军98周年暨抗日战争胜利80周年,国家将于9月3日在北京举行盛大阅兵仪式,举世瞩目。我这个仅有两年兵龄的铁道兵“新兵”,按捺不住澎湃的心情,思绪沿着时光隧道穿越回四十多年前那激情燃烧的峥嵘岁月——

上世纪八十年代,国家迎来改革开放的曙光。1981年11月,高中毕业的我,胸怀理想,报名应征,成为一名人民解放军铁道兵战士,和全县100多名新兵来到内蒙古赤峰市铁道兵第九师43团服役。

我们到达赤峰时,由43团参建的京通铁路已经建成并交付运营,大部队早已于七十年代末搬到通霍铁路施工现场,赤峰只剩团机关和一些后勤连队及部分收尾人员。在赤峰西站附近的汽车连、修理连、仓库经过三个月的军训,我分到仓库任文化战士,开始了正式的军旅生活。

仓库不是流动施工单位,主要保管全团的枪支弹药与军需物资,为部队提供后勤保障服务。军事重地,安全保卫是第一位的。当时中苏关系紧张,边境形势严峻,赤峰既是护卫京津的生态屏障,也是连接华北与东北的战略枢纽和边境安全稳定屏障。战友们白天各司其职,晚上轮流站岗放哨,一人一小时,携56式冲锋枪,带十发子弹。深夜睡的正香,被人叫醒,匆忙穿戴好皮大衣,皮帽子,大头鞋,背上枪支到库房区域巡逻,没有异常情况,再登上十多米高的哨塔值守。赤峰的冬天特别冷,冰天雪地,气温在零下30多度,北风像刀子,吹到脸上刺骨地疼。新兵刚开始比较胆怯,四周黑漆漆的,有点动静心里紧张,时间久了才慢慢适应。

刚入军营,为了进步,新兵各方面表现积极,事事抢在前。除了整理好自己的内务卫生,按时参加连队或班务学习,大小劳动争先恐后。给领导和老兵打洗脸水、挤牙膏、洗衣服、买东西也是常有的事。那时新兵都是这么熬过来的。我和一位71年湖北志愿兵住一房间,他是裁缝,工作比较忙,有时把换下的外衣内衣放床铺底下去库房上班,我偷偷帮他洗干净晾起来。谁让我是新兵啊。有个辽宁兵更勤快,也有心眼,头天晚上偷偷把大扫帚藏起来,第二天天不亮就起床扫院子,等大伙起来打扫卫生,大院里里外外已收拾的干干净净。

仓库的文体活动也比其他连队活跃。每天收完工,就组织篮球比赛,我作为文化战士责无旁贷。主任耿连臣和指导员李高富,一个来自黑龙江,一个来自四川,时年35、6多岁,都热爱运动,年富力强,非常活跃。他俩各带一个球队,前场后场满场飞,挥汗如雨。年轻战士不甘落后,纷纷参与其中。其他人员现场围观,欢快的呐喊声、加油声响彻大院上空。

时间在不知不觉中过去,半年后,团里一纸调令调我到团政治处宣传股从事新闻报道工作。当兵半年就进入团机关,让我始料未及,也让同年战友很羡慕,这得益于我的高中文科基础。年纪轻轻就进入上级政治机关,工作环境的改变对我提出了更高的要求。

原9师43团机关,现第三工程有限公司机关

团机关设在赤峰火车站前的铁路局四层办公楼内,那是当时市内最好的办公场所,夏天有空调,冬天有暖气。政治处下辖组织股、干部股、保卫股、群工股、宣传股等部门,都是管人管事的实权部门。每天,我和不同阶层、不同身份的领导干部打交道,除了勤勤恳恳钻研写作,默默无闻多干工作,还要小心谨慎处理好人际关系,这对一个年仅19岁的年轻战士来说,心理压力可想而知。

宣传股下设文化理论组、宣传报道组、电影放映组。报道组组长是75年河北张家口的志愿兵孔建安,组员有79年江苏南通的陆荣山、辽宁锦州的宁树军和我两个82年新兵。四人有时一起外出采访,有时一老带一新分组行动,两位老兵在写作上耐心指导,生活中率先垂范,告诉我俩如何做人做事,让两个新兵很暖心。那时铁道兵出差探亲享受铁路免票,免费乘车很方便。我们先后到过通辽、舍伯吐和珠日河路基工地、沈阳建校、苏家屯林校房建工地、辽阳处机关临建工地、盘锦大洼新立农场等连队采访。所到之处,我被铁道兵战友“逢山凿路、遇水架桥”的家国情怀、“迎难而上、不怕牺牲”的钢铁意志、“坚韧不拔、四海为家”的奉献精神深深感动,也坚定了我为战友鼓与呼的决心与信心。

在老兵的帮带下,偶有“豆腐块”在《铁道兵》报发表。又过去半年,老兵复原,领导安排我从报道组到电影组任放映员,我愉快地服从工作调整。看露天电影是那个年代主要的文化生活方式。电影组组长是73年山东人王光信,放映员有75年河北的刘军、79年江苏的施卫兵、81年广西的廖定法。另有75年河北的李献才常住苏家屯林校、79年四川的吴成兵常住霍林河前指。部队当时配备的电影机有8.75毫米、16毫米和35毫米三种型号机器。我接触的是35毫米机器,两台机器两个人轮流放映。晚上放电影,白天廖定法和我还负责团机关每天早中晚军号播放机的操作管理。其余时间学习放映理论、文化知识,进行艺术创作。这期间,我也有“刊头画”“篆刻”在兵报“万水千山”副刊刊登。

1983年年初,铁道兵把其他部队调往引滦入津施工工地,通霍铁路剩余配套工程交给九师完成。团部机关冒着大雪从赤峰搬迁至霍林河煤矿。

霍林河煤矿是通霍铁路的最北端,位于大兴安岭的南麓,冬季比赤峰还冷,铁路沿线交通不便,人烟稀少,施工用水、用电极为困难。战士们顶风冒雪,攻坚克难,人停机不停,再次掀起施工热潮。电影组按照团党委工作部署,选调最新的影片,以满足广大官兵对精神文化食粮的需求。印象中,电影《英雄儿女》最受欢迎,男主人公王成的“为了祖国,向我开炮”经典名词成为战士们工前餐后的热门话题。放映员刘军、李献才、廖定法和我,及77年广西的黎朝勇和78年湖南的朱家富先后在此战斗。

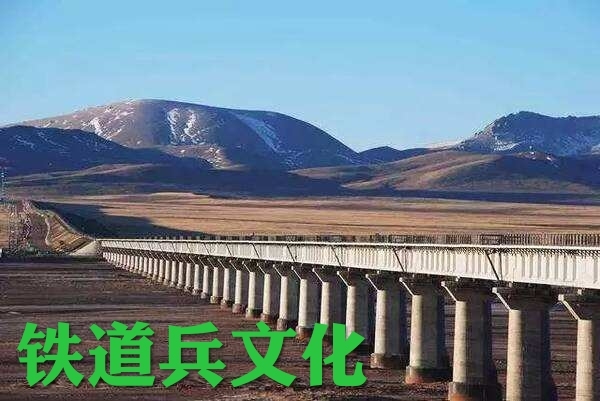

至1983年11月,全长419.2公里的通霍线全线铺轨完成。1984年1月,铁道兵集体兵改工,铁九师改为铁道部第十九工程局,43团改为铁道部第十九工程局第三工程处。通霍铁路在经历部队、企业两个时期建设后,于1984年全线铺轨通车,1986年年底交付运营。

作者近照

1984年底,22岁的我按照领导安排,撤出霍林河,来到辽宁省辽阳市南郊街(后改为八一街)137号还未完全建成的第三工程处机关基地大院,和吴成兵共同放映16毫米电影。不久,职工俱乐部交付使用,李献才、黎朝勇、廖定发从霍林河回辽阳操作双35毫米电影机。

短暂的军旅生涯,尤其是机关工作经历,培养了我诚实守信、表里如一的坚定性格,善于学习、勤于思考的良好习惯,也奠定了我的文字写作与书画基础。而部队的好传统好作风好习惯让我在此后四十年的人生旅途中,注重规范言行,不断历练修为,在风里雨里经受考验,成长进步。

编辑:开门见喜