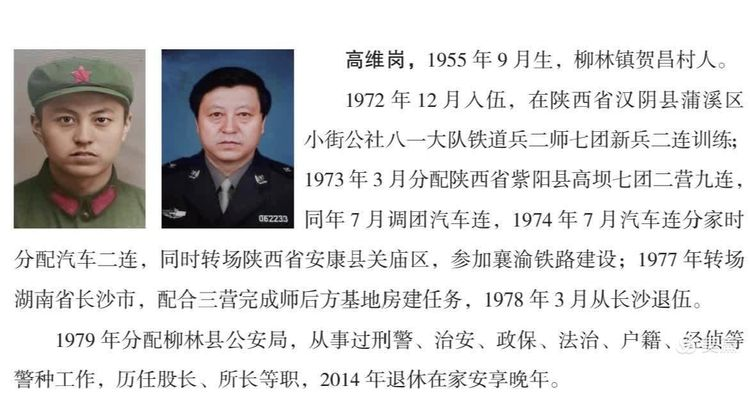

”一位铁道兵战士的军旅记忆--转自高维岗战友“

那年那月那日故事

序言:高维岗战友写的(那年那月那日的故事)用细腻的语言、朴实的文风,真实自然地描述了一位普通战士五年多的军旅故事,让我们读后感到往事如昨,历历在目。在故事中,回忆起了火热的军营生活和奋战襄渝铁路线的青春岁月,从点点滴滴的细节中找到了自己的影子,让自己也成为其中的一员。

(图片均来自网络)

一、光荣应征入伍

“一人参军,全家光荣”。战友们,你是否还记得这样的宣传标语呢?五十年前,我们就是在这样的号召下报名参军的。一九七二年冬季征兵工作开始后,我们贺昌村按 5:1 的比例初选十五名青年参选。记得第一次体检筛选,村里招待参选青年吃了一顿大餐,其实也就是白面猪肉粉条炖豆腐。不过,在当年物资比较匮乏的年代,也坚定了我当兵的决心,虽然动机有点不纯,但说实话,初衷里确实有为吃饱饭而去当兵的想法。另一方面,想减轻一些父母的负担,因家中兄弟姐妹多,生活确实困难,能省一口算一口。至于理想、抱负、责任等等,当初真还没有考虑那么多。经过体检、政审、家访,最终批准光荣入伍。收到入伍通知书,全家人为我高兴了好一阵子,我也感到为家庭获得了一些荣耀。

二、离开家乡时送别

一九七二年十二月十四日,新兵报到之后,县人武部分别把新兵安排在柳林县城东街小学和五金公司等地食宿。当时兵员按公社为单位编在一起,组织新兵洗澡、理发、换发军装。穿上军装后,人人显得格外的精神,同时内心深处油然而生有了一种神圣的责任感。由于送别新兵的缘故,县城内明显得人多了起来。有送钱、送物、送鞋垫的,有拍照分别留念的,还有抓紧相亲定婚的,其情景酷似战争年代父送子、妻送郎、兄弟争相上战场的场景。

第二天早晨,新兵们分乘十辆大卡车出发时,柳林县城龙王庙至河头起的街头巷尾站满了欢送的人群。有县级领导、机关干部、厂矿职工、学校学生,还有从乡下一路赶来送别的亲朋好友。街道两旁,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,人头攒动,盛况空前。当年那隆重的场景,使我们在那段朴实无华的记忆里留存了很久。

三、坐一列闷罐军列开启新的征程

北方的十二月,正值隆冬季节。坐在敞篷大卡车上,翻越吕梁山脉那冰天雪地的薛公岭,零下几十度的气温,寒风刺骨,可想而知。好在我们年轻气盛,全然不顾,且撒下了一路欢笑一路歌声。中午,我们到达了孝义县的孝西火车站,登上了专门运送新兵的军列。其实是由铁路部门运输物资的闷罐车组成的,承载着吕梁地区八个县的新兵,大概有二十多节车箱吧。每节车箱内安排一个排的兵员,由接兵排长和班长负责,全排五六十人席地而坐,吃喝拉撒均在此间。虽然车箱内置一方便盆,无奈人多且无遮掩,加上列车摇摇晃晃,想在车上方便,那真的还不是个事。大家都是克制着自己一路少量饮食,故免去途中不少麻烦。军列行驶了三天两夜,于十二月十九日傍晚到达部队新兵集训地——陕西省汉阴县蒲溪区。

四、在新兵连集训基地的感受

新兵连队驻扎的是临时租住民房,散居于村民家的低矮黑暗的阁楼杂物间,居住环境相当简陋。临时搭建的厕所,四周用茅草围挡蹲坑,中间用铁锹挖一大坑,上面间隔放一些木板,且无隔栏,属多人同时共用式,初始如厕实难适应。再就是每天要跑到小村外的河边洗漱,根本无温水可用,更谈不上热水洗澡,喝开水也很难解决。三个月新训期间,没有洗过一次澡,这样的艰苦环境,很难想象我们是如何适应和完成军训任务的。

陕西省汉阴县地处秦巴山腹地,它北枕秦岭,南倚巴山,凤凰山横亘东西,汉江、月河分流其间,316 国道和阳安铁路穿境而过;属亚热带季风性湿润气候,全年无霜期长,日照充盈,降雨量充沛,适合种植水稻、蚕豆、甘蔗、油菜等农作物。境内矿产资源有一定储量但待开发,还是以农业种植为主导,纯农业区。入住新训基地后,我们首选的事莫过于书写家信。有告慰父母平安的,有亲朋好友联系的,还有与初恋情人互诉离别情愁的。记得当年有一老乡战友接到女友一封情意绵绵的书信,无意间被战友们发现并传看,书信中的那种深情流露且撩人的言语表白,透露出了很强的刺激性,值实让我们这些青春年华、情窦初开的战友心潮澎湃、激情燃烧,难以抑制内心的骚动。事隔多年,提及此事,仍不失为一段佳话。入驻几天后,方知部队番号为 5807 部队新兵 2 连,部队归属铁道兵二师七团,经与新兵教官歇间的交谈中,了解到我们这支部队,主要承建的是襄渝铁路陕西段的修建任务。很多战友们得知部队的工作任务后,思想上萌发起波动情绪,总觉得参军有点“路走对了,门进错了”的感觉,心中青春的梦想有所失落。经过新训期间各级首长们的多次政治思想教育,战友们才从迷茫中走了出来,激发起了安心部队工作的热情。也安心于此前的军政训练之中。

五、军事训练是一场脱胎换骨的改变。

73年这批兵是在山西、福建两地征集的。部队为了让两地战友们尽快融为一体,故将两地的新兵均衡分配到各个新兵连队。记得当年共有六个新兵连队,也就是一、二、三、四营和团直、团后各一个新兵连队。当年七团是在山西吕梁地区的柳林、中阳、岚县、孝义四县,还有福建的霞浦与福安等地征集的新兵。我们柳林县 298名新兵大部分分配到一、二、三连,少部分分配到了新兵六连。由于南北差异,两地的生活起居和饮食习惯有着很大的区别,炊事班做病号饭也要分开做,福建大米稀粥撒白糖,山西以面条为主。连首长强调,福建地处东南沿海前哨,其军训基础强于山西兵,故要求我们提前进行队列训练。鉴于此,战友们稍作休整就投入到紧张的训练当中。大部分战友来自农村,从未接触过队列训练,对一些基本动作掌握的不够到位。但是,大家能够勤学苦练,每天摸爬滚打在训练场上。战友胡俊青,训练刻苦,没几天就磨破了仅有的一双棉鞋。功夫不负有心人,经过战友们的艰辛付出,大家很快就掌握了基本要领,为正式军训打下了良好基础。年底,福建新兵也到了新训驻地。1973 年元月 1 日,部队举行了佩发领章、帽徽和授枪仪式。连首长教育我们,领章代表的是革命先烈的鲜血染红的红旗,红五星帽徽象征着是中国共产党指引我们前进的明灯,只有懂得了领章帽徽的真正含义,才不会辜负先烈们的期望。当我们按照要求在红领章背后注明自己的血型与名字,佩戴整齐后,心中顿感神圣与庄重,自感俨然是一名真正的军人。殊不知,真正的军人必须从灵魂深处进行一次思想转变,必须以一个军人的标准严格要求自己,必须具备军人应有的素质,必须达到“召之即来、来之能战、战之能胜”的军人标准,方能成为一名合格的军人。军训课目中的队列训练,最难掌握的就是正步走和三点一线的射击要领,还有那带着武器的匍匐前进更是不得要领,特别是正步走的很别扭,不是上下不够一致,就是胳膊与腿配合不协调,由于精神紧张,动作僵硬,老是走不好,回想起来至今也觉得好笑。还有那匍匐训练时,老是顾头不顾腚的臀部翘的老高,故没少受到过班长的训斥与脚踹。虽然平时走路自我感觉还比较规范,但是,与部队的规范要求相差甚远。别看那简单的稍息、立正、齐步走,要想达到班、排、连整齐划一的要求,就不是那么的简单的事。所以说,新兵经过三个月的军事训练,转变成为一名合格的军人,非脱胎换骨、脱皮掉肉不可。当年新兵连以 " 四四制 " 编制,即:全连四个排,每排四个班,由一名排长和四个班长带领新兵进行训练。新兵二连负责政治教育的是二营副教导员周国义,连长张仕松(七连连长),负责新兵连行政管理工作,副连长赵国培(九连副连长),负责军事训练,司务长刘志奇(十连司务长),负责全连后勤及生活保障工作,医生朱受成(二营卫生所医助),负责新兵连卫生与疾病防治工作,一排长吴柱银(六连排长),二排长王泽元(七连排长),三排长吴立煌(八连排长),四排长向宏彩(九连排长),各排均由各连委派的排长兼任。军训结束后,除少量调整外,大部分都跟随排长回到了各自的老连队。兵员配置方面,各排分配山西、福建兵各两个班,每个班共十几名新兵,同住一起,睡的大通铺,虽然有点拥挤,但也井然有序,人人均可互相配合。一旦遇到紧急集合训练时就乱套了,因空间太小,又不准开灯,新兵们互相拥挤,慌慌张张的乱作一团,出现互相间乱穿衣服、互拽一根背包带、找不到鞋袜的尴尬现象。新兵连没有餐厅,吃饭时在炊事班旁边的操场上,饭前连首长点名(主要是对当天发生的好人好事或者不良现象进行讲评)或者唱一首歌,然后以班围成一圈,值班员分发饭菜,蹲着就餐,不准喧哗和交头接耳,更不许铺张浪费,而且只有几分钟的时间,初始确实不适应。我们班上吃饭最快的当属王德明,吃饭似往嘴巴里倒。我与周志勇却是吃饭最慢的,经常吃个半饱,还是落后于别人。

六、新兵连队班长找我谈心

谈心是人与人之间相互交换意见,共同交流思想,有效化解矛盾的一种最佳形式。这种简单而且带有普遍性的办法,在部队广为应用。我在四排十六班,全班战友都是我们公社的老乡,我们的班长是 69 年入伍的湖北秭归老兵,名杜远新,二十多岁的小伙子,一米八几的个子,长的很壮实,做事很干练,精气神满满的。班长言语不多,在新兵面前挺有威严,特别是在训练中,口令清晰,动作规范,不厌其烦,耐心施教,刻苦认真,在杜班长的带领下,全班曾以标兵班代表全连进行射击示范,在我们的心目中留下了很好的印象。班长不仅严于律己,对战友们也是关怀备至。我在一次站队时,走神忘记了班长喊的口令,被班长踢了一脚,当时虽然没有闹过情绪,但心里总是有点不满。晚上熄灯后,班长找我到小河边谈心,语重心长的批评了我,同时暗示,准备将我接到他们的连队。后来才知道班长所带的兵将会分配到十连(营属机械连),可惜自己没有把握好,以致错过了机会。

七、在军营里的第一个春节

七三年的春节,是我们在部队过的第一个春节。尽管远离亲人,在部队与全班战友们一块欢渡春节,倒也不觉得孤寂而且新鲜感还满满的。记得连队为了让我们过好离别家乡的第一个春节,安排炊事班做好了饺子馅和面团,分发给各班包饺子,由于新兵们大部分人不会包饺子,加上全班十几个人的量,真叫一锅烩,等煮好捞出来时都露馅了,这种饺子不像饺子,汤面不像汤面的,吃起来还真有点特别的风味。使我们更兴奋的莫过于年初的大会餐,那大鱼大肉及各种菜肴,在家乡是没有见到的。还有在过年期间,新兵连受到当地政府和老部队的慰问,给我们发了糖果之类的慰问品,比家里丰盛。同时,部队派出宣传队演出文艺节目,丰富了新兵们的文化生活,增添了过年的节日氛围。童年时期,家境虽然贫寒,但是,过年时兄弟姐妹们总能穿上母亲做的一双新鞋,偶尔还可以穿上一件新上衣或者裤子,即便是旧衣服,也是缝补洗染的干干净净,就连家里的墙壁上,也要贴几张年画来增加过年的氛围。所以,从小我就对贴年画情有独钟。这年春节,我给班上买了几张年画,为班里营造了喜庆的节日气氛,受到了战友们的好评和班长的口头表扬。在节假日,新兵连队经常会轮流指派战士们去炊事班帮厨。我是在春节前几天帮厨的,炊事班正忙于为春节加工食品。我被安排与炊事班长炒蚕豆,休息间隙,我与战友们在旁边的球场打了一会球,思想上一时疏忽,忘了干活,恰巧被司务长发现,对我进行了严厉的批评,言语很是不满。司务长属于十连的领导,故在新兵分配时,我被淘汰出局,受我牵连的还有贺昌村的杨吉凤和杨平生战友,一并被分配到了施工连队九连。虽然当时感觉心里有些气恼与沮丧,但时过境迁,早已释怀了。

八、军政训练结束后的感想

经过三个月的刻苦训练,终于完成了军训任务。新兵们的队例训练,实弹射击,均考核过关。从政治教育,军事基础,思想素质等方面,都获得了一定的提高,我们由一名普通老百姓,转变成了一名军人。当年周副教导员在新兵连总结大会上讲道:我们的战士经过部队的教育与培养,将来必定在不同的工作岗位上,把部队的优良传统给以传承。在部队这所大熔炉里,确实提高了我们的素质,奠定了我们的人生基础,使我们在人生道路上,自觉不自觉的传承和发扬了部队的优良传统,事事处处都以一个军人的标准要求自己,不忘初心,不负韶华,是部队优良传统的践行者。

九、从新兵集训地回老连队路途中

军训结束,十六班的战友大部分随班长分配到十连,我、杨吉凤、杨平生、高爱应被另行调整到九连,重新编班到新兵十四班,第二天早饭后,由一名七 0年班长带队,打起背包,带着行囊,准备归队。当时全团集中在蒲溪中学的操场上。上午,我们是坐着大篷车离开汉阴的,途中看见很多徒步行军的,暗自庆幸我们有车可乘,那曾想,当行驶到安康县恒口大桥南端的师农场(一营四连驻地)准备进山的公路上时,队伍全体下车徒步行军,汽车返回接先前徒步行军的战友。事后才知道,野营拉练是部队训练的必修课,上级要求返回老部队时必须有拉练的训练,徒步行军弥补了军训未完的训练课目。初始行军,排着整齐的队列,唱着 " 背上了行装扛起了枪,满怀豪情斗志昂扬 " 等军歌,行进在秦巴山脉的的公路上,战士们怀着激昂的斗志,发扬了不怕苦不怕累的精神,一路走来忘却了疲惫,倒也不觉着什么。当队伍行进至大山深处时,山中的天气,说变就变,霎时乌云密布、雾气蒙蒙、春雨霏霏、道路泥泞、能见度极低,这就给行军队伍造成了很多麻烦。俗话说 " 是兵不是兵,身背四十斤 ",有部分战士身体虚弱,加上随身携带的背包和枪支,体力逐渐不支。班、排领导见状后,鼓励大家要发扬红军长征不怕苦、不怕累的精神,并且互帮互助,身强力壮的帮助体弱的扛上枪,因而没有一个掉队。当队伍接近山顶时,又乘坐上返回来的接送车,赶到紫阳县蒿坪镇的兵站。傍晚,进入蒿坪,队伍迈着整齐的步伐,喊着口号,齐步进行在蒿坪古镇的街上时,街道两旁的老乡们惊讶不止,大有大军进城之感。由于兵站太小,我们被安排在一个空置的大仓库内,战士们只能席地而卧。虽然还属春暖乍寒的季节,好在陕南气温相似南方,故也不觉得冷,加之一路行军,早已疲惫不堪,战士们也不等熄灯号响就和衣而卧,马上就鼾声一片了。

第二天起床后,战士们全然不顾卫生与否,跑到蒿坪镇上那条穿镇而过的小溪边上洗漱,好在当年没有环境污染一说,也就没有了讲究。早饭后,仍然徒步行军赶往紫阳县部队驻地。蒿坪距离紫阳不太远,但那崇山峻岭的盘山公路,山路十八弯的泥泞道路十分难走,天空也时而乌云密布,时而阴雨连绵,行军速度明显的比昨天缓慢了许多,战士们均感到很疲乏,掉队的战士坐等接送车辆。九连是徒步行军走的最长的连队,我们曾翻越了蒿坪至紫阳公路的最高山峰。山顶上云雾缭绕,使人惶惑置身于太空,真有点高路入云端的感觉。行军到达我们老连队采煤、一个名为米溪梁的地方时休息了一会,接送军车赶来我们才乘车而行。下午,到达了紫阳县瓦房店镇高坝村,我们终于归队了。

十、军营生活磨练了我

老连队驻地属陕西省紫阳县瓦房店镇高坝村的一处紧靠铁路和公路边的山谷里。我们九连就驻扎在南侧的半山腰上,属最高营区。连队的营房,都是以土坯茅草房为主,以班为单位均散居于山坡上,互相间相隔甚远,连队没有像样的会议室及餐厅,半个球场还兼做操场使用。纵观整个营区,可谓是地无三尺平,出门就爬坡。特别是连队住地远离公路,一些生活用品及粮油蔬果和煤炭等各种物资,需要战士们下山肩挑背扛,就连看场电影,也得跑到山下的任河边上去。老连队这种营房不像营房,民居不像民居的军营,就是我们向往已久的老连队。每每提起,战友们均感到很是无语。有一点满意之处,就是连队的饮用水源,是从山间小溪顺流而来的山泉水,没有污染,非常的甘甜。由于襄渝铁路多以桥隧相连,当年高坝驻扎着一营一连、二营的五个连队。紧靠九连坡下面的是二营七连,右边北山坡顺坡而下,六、八、十连依次排列,白岩寨隧道西口隧道顶部山坳处是一营一连,铁路对面靠近公路坪地上,均驻扎着团汽车连、修理连及机械连的一个排,汽车连旁驻扎着二营部,巴蕉口隧道北口公路边上有一军人服务社,供应一些生活用品。后来得知,此地段是襄渝铁路陕西段重要的控制性工程芭蕉口隧道东端的施工地点,还有好多个民兵连和学生连也驻扎在此,当年那施工场景必定是车水马龙,如火如荼,热火朝天。紫阳,这座川陕交界的山城,座落在巴山峡谷之中,县城悬于汉江岸边的半山腰上。对岸不远处有一道教圣地,仙人洞真人宫,是道教南派创始人张平叔修炼之处。因张平叔号紫阳,人称紫阳真人,紫阳县名由此而来。因此,紫阳县也全国唯一用道教命名的县城。高坝是紫阳县境内的一个自然村庄,距县城约二十多公里,隶属瓦房店区向阳公社管辖(当年是区的设置),故部队通信地址以此为准。部队购物购粮,战士们节假日外出购买日用品,也是经常步行十多公里出入于瓦房店这一古镇。我们在瓦房店下面的任河河滩上,看过朝鲜影“卖花姑娘”,曾看哭了很多观众。故当年流传出一些有趣的段子:中国电影是新闻简报,朝鲜电影是哭哭笑笑,越南电影是飞机大炮 ....... 所以说,瓦房店的那条古老街道、吊角小楼、小镇上的风土人情,在我们的记忆里留下了很深的印象。令人惋惜的是,1983 年的一场大雨,任河洪水暴涨,瓦房店那条古老的小街,被洪水冲毁消失了。

在连队里,我与杨吉凤和三个福建兵属于三排七班。班长是六九年入伍的河北兵,名侯振义,中等身材、不胖不瘦,圆圆的脸庞、白白净净,人很阳光,还具有着文人的一种气质,操着一口好听的河北唐山话,即使是被批评,听起来也挺舒服。是一名参加援越抗美的老兵,入伍多年,能够在部队留队,可见其具备一定的施工技术和管理能力。副班长是七 0 年入伍的江西兵,名叫李和平,一米八几的个子,与人谈话、交流总是面带微笑,故感和蔼可亲,一口江西普通话,适应了好长时间才听懂。班内还有两名七一年入伍的安徽兵,我们的到来,自然而然的就升为老兵,故在班上的工作与生活中,彰显着榜样的作用。由于班排居住过于分散,记得三排长叫韩祝泉,因不在一起居住,接触甚少信息不详。至于副排长和别的班排情况,也不太了解,就连连部首长们的一般情况,也没有几个熟悉的,更谈不上彼此的了解。我们归队后,稍作休整就随老兵参加了施工作业。二营负责从东口、三营负责从西口贯穿芭蕉口隧道(主隧道总长 2984 米,另外还有上、下导坑等)。芭蕉口隧道是二师管区内第二条长大隧道,为数不多的控制性工程,当年在那简陋的施工工具和艰苦的环境中,攻克这样的高难度工程,可想困难重重。但是施工部队发扬了一不怕苦二不怕死的无畏精神,优质高效按时完成了全线的凿通任务。

十一、奋战在襄渝线的火热战斗中

我们二营九连所在高坝地处秦巴汉水之间的腹地,一条任河穿流而上,且山高谷深,水流湍急,地势险恶。施工地点地质结构复杂,岩层风化破碎严重,断层、溶洞、崩坍、泥石流等不良地质现象频发,施工难度和安全风险极大。部队坚决贯彻执行毛主席关于“三线建设要抓紧”的指示,教育战士们明确建设襄渝铁路的重大战略意义,树立起坚强的革命毅志,发扬不怕死不怕苦的革命精神。战士们敢于在施工中迎难而上,攻坚克难,工作中充分发挥主观能动性,群策群力,群克时艰。班、排、连长们身先士卒、以身作则,既是指挥员、又是战斗员,既是安全排险员、又是质量检测员,充分调动了广大战士们的工作积极性。干部战士在如此恶劣的环境中实行三班倒,全然不顾施工中的险情和苦累,在施工高潮期,有的数次推迟婚期,有的亲人去世却不能在身边吊唁守灵,忍受着巨大的痛苦、付出了超强的体力,坚守在施工一线。经过广大指战员艰苦卓绝的努力,在回国后的两年多的时间内,又打了一个漂亮仗。施工连队,不仅是在工程的第一线作业,而且经常伴随着各种冒顶、塌方、透水等险情,有时为了赶进度,战士们还不得不冒着矽尘侵蚀肺部的风险打干风枪。襄渝铁路得以按时建成通车,既是几十万铁兵、民兵、学兵共同努力的结果,也可以说是烈士们鲜血铸就的。因为襄渝铁路每公里就曾有一名铁兵、或民兵、或学兵战士倒下。现沿线遗留下来的那座座烈士陵园就是历史的佐证。曾经流行一句话," 当兵三年后悔三年,不当兵后悔一辈子 "。有的战士自当兵到退伍,几年节假日也从来没有外出过,在连队吃饭睡觉—-桥梁隧道间施工渡过。这种无私奉献和无怨无悔的革命精神,未当过兵的人,永远体会不到,只有经历过的,才能够体会到这种特别的感受。初进工地,虽然有老兵带队,早有思想准备,但还是产生过畏难情绪和恐惧心理。刚开始的工作是凿平隧道壁凸起的疙瘩,劳动强度虽不是很大,但高空作业,一天下来,也是累的腰酸背痛。收工后,还要拖着疲惫的身躯去工地,扛着柴火去爬那近百米高的山坡回营地,自己烧水洗漱,心情真的难以平静,当时真怀疑自己能否坚持得住?故思想情绪一度低落,没了工作的积极性和主动性。班长及时发现了我的活思想,谈心教育,老兵们及时的帮助,自己比比打隧道的危险,比比老兵们的付出,好在现在隧道已经贯通,施工也比较安全,工作有老兵指导,方才安下心来,慢慢的也就习惯了。

总之,在那艰苦的工作环境和生活环境,当年在我的脑海里留下了深刻的印象。

十二、我和战友经历过的一次事故

在经过老兵们的传帮带下,我们也逐渐进入工作状态。那时,我们承担的任务是清理隧道中的支撑架和拆卸小型轨道等,为辅轨做准备。在工期紧、任务重的情况下,为了争时间,赶工期,连里实行三倒班作业,炊事班送饭到工地,调整了伙食标准,天天有肉。一天午饭后,我们进入隧道拆卸道轨道钉,再将拆卸下的道轨装到翻斗车上运出洞外,由于轨道上的道钉已经拆卸,致使翻斗车脱轨,当时我与高爱应站在翻斗车的右侧,正巧翻斗车脱轨侧翻于右侧,加上道轨十来米长,我们只能就地躲避。道轨砸下时,我赶紧提左腿躲过,后来砸下来的道轨,却躲闪不及,砸在我的左大腿部,顿感头晕目眩,跌倒在地。当即有八班战友戚仁伦(安徽)赶紧一口气将我背出隧道外。经查验伤情,左腿上下有多处擦伤及肿胀瘀血,其它没有明显伤情,故也就没去卫生队检查,回到宿舍后才知道高爱应战友已住院治疗。事故发生后,我在责备自己大意的同时,就戚仁伦战友施救于我的举动沉思了好久。何为战友?战友就是在关键时刻,奋不顾身,挺身而出,舍己为人,生死与共。战友这一称谓,与别的称谓有特别区别。我特向远在安徽的戚仁伦老战友,致以真诚的谢意和永久的祝福!祝愿战友一生平安健康,快乐长寿!

十三、我被调到团汽车连后

一九七三年 " 八一 " 建军节,是我们在部队过的第一个建军节,也是记忆最深刻一个建军节。七月三十一日的那天,连里通知我和老乡渠江山、福建战友叶加明到连部报到,连长宣布,因工作需要,准备调整我们三人到汽车连工作,征求我们的意见!我们都表示服从组织分配。连长即安排我们做好准备,饭后去汽车连报到。当时那我激动的心情是溢于言表的,尽管离报到时间尚早,我们早早的整理好了自己的行李。饭后,杨吉凤战友陪伴将我们送到汽车连。到汽车连后感到一切都变了,无论是工作氛围,还是生活环境,以及营房的居住条件,均与施工连队有很大的区别,客观的讲,两个连队在主、客观条件方面没有可比性。在那六、七十年代,能够驾驶一辆军车,在修建铁路施工线上多拉快跑,那是何等的荣幸啊,所以火热的襄渝铁路施工现场进一步激发起了我的战斗热情和勇于奉献的精神。

编后语:

岁月如梭,我们现在都已进入古稀之年,在2022年8月1日纪念柳林籍铁道兵五十周年之际,又勾起了我们对当年部队火热生活的回忆,激发起我们当年那憧憬未来,不辱使命,不负韶华,不忘初心,不枉此生的军旅生涯。我们在铁道兵部队这所大熔炉里锻炼了五六载,说长不长,说短不短,那些曾经发生在自己身边的趣闻轶事,尤如昨天的故事,一宗宗,一件件一直定格在自己的脑海里,现在感觉那年那月那日的故事还真的是有滋有味终身难忘的。所以略叙几段,与战友们共同分享。

图片来自作者提供

版面图片限量,更多内容请关注美篇

美篇链接、请点击查看

编辑:开门见喜