朱德全:坛坛罐罐情何以堪【原创】

梅梓祥导读:

朱局长和我喜欢收藏,对老物件情有独钟。

我推介《坛坛罐罐情何以堪》,希望很多的人看到,并身体力行地保护家中的坛坛罐罐。

由此上溯50年前,坛坛罐罐是中国农村家庭的必备生活用品。城里人,三代以上也是农民,坛坛罐罐曾喂养了祖先。也不夸张,中华民族的繁行,坛坛罐罐功不可没。6500年前的新石器时代中国人开始用陶土制作简单的罐子储存食物。坛坛罐罐现今没有实用功能,但有历史与文化价值。

我在乡村旅游中,经常见到当地民俗馆中陈展农具、家具等生活日用品,见证着乡村发展变化的历史,非常宝贵。该文记叙为一代代家庭服务、凝聚前辈情感的坛坛罐罐被当作垃圾扫地出门,胡乱堆放。天长日久,便化作瓦砾废品,湮没无闻。

我的愿望,农村普遍住房宽敞,坛坛罐罐占用面积不大,按收藏的行话“百年无废品”,保存坛坛罐罐,几代人后,不仅有文化价值,也有经济价值,何乐而不为!

坛坛罐罐情何以堪

朱德全

我是个50后,出生于豫北的农村,在农村生活长大。离开家乡已经50多年了,始终眷恋着生我养我的那片土地,常想起小时候吃过的黄菜、咸萝卜和豆瓣酱。

我的幼年时期,新生的共和国刚成立,家乡还没有摆脱贫困,我们家是村庄里有名的困难户,除了两座房屋,最适用的家具就是两个八斗大缸和两个截缸,缸里装着维持一家人生活的粮食和腌菜。一个八斗大缸里盛粮食,叫粮缸;一个八斗大缸储水,叫水缸;两个小一点的截缸里腌咸菜,叫菜缸。父母亲对这几个缸始终抱有期待和希望,每年过春节,都要在缸上贴上“川流不息”“粮食满仓”“年年丰收”条联。

生活的窘迫,历练了父母亲吃苦耐劳的精神和勤俭节约的家风,特别会过日子,生活节衣缩食,丰年不忘灾荒,旺季想着淡季。每年秋收冬储时,想办法多存些粮食和蔬菜。收成好时,打下的粮食一个缸装不下,父亲就在缸上用席子扎个圈,增加存量。妈妈过日子俭省,地里收来的东西一点都舍不得丢掉,萝卜、蔓菁拔回家,把那些长得顺溜、个大、没有毛病的在院子里挖个坑埋起来,随吃随刨,可以吃到春天,把那些小个的萝卜和半半截截不易保鲜的萝卜洗干净,装到截缸里腌成咸菜吃,萝卜缨、蔓菁缨包括老白菜帮子,一起按在另外一个截缸里,撒上大盐粒,上面压块石头腌成黄菜吃。两个截缸里的菜,全家人要省着吃一个冬天。

菜叶经过腌渍,绿叶变成了黄叶,所以叫黄菜;小萝卜腌成咸的,咯嘣脆,叫萝卜干。冬天,昼短夜长,地里的活不多了,一日三餐吃稀的,早晚喝糊涂就咸菜,中午糊涂面条,偶尔改善一下生活,妈妈就捞点黄菜加粉条做成馅,蒸成玉米面的菜糊卵吃。

到了春天,萝卜干和黄菜吃完了,两个截缸腾空了,妈妈和奶奶开始用缸做豆瓣酱。做豆瓣酱的主要原料是馒头和黄豆,妈妈和奶奶忙着蒸、煮、晒、然后装入截缸,埋在麦秸垛里捂,让其自然发酵,捂得长了毛,加上适量的凉开水、盐巴和佐料,放在太阳底下晒,颜色变得红红的。豆瓣酱做好了,酱香扑鼻,伴着糊涂面条吃,香喷喷的。有一次我发现酱缸里生了蛆,心里嗝逆,不敢吃了。奶奶对我说:“那可是好东西,叫肉芽菜,烤焦了吃特别香,能消除积食。”听了奶奶的话,我吃那豆瓣酱也无所顾忌了。

五十多年过去了,农村发展了,农民富裕了,过上了和城里人差不多一样的生活,住小楼房,开小汽车,村里有网店、超市、粮店,吃的、穿的、用的啥东西都有,家里不再需要囤积粮食,也用不着腌菜、做豆瓣酱了。但我始终忘不了那香飘千家、恩泽万户的黄菜、咸萝卜干和豆瓣酱。

这次回老家,我发现过去那些装粮、腌菜的坛坛罐罐都被扫地出门了,胡乱地扔在街道路旁或者空院犄角旮旯的地方,像垃圾一样没人问津。老岳母家后院的墙疙角也扔了一个大穿口,灰头倔脸的。

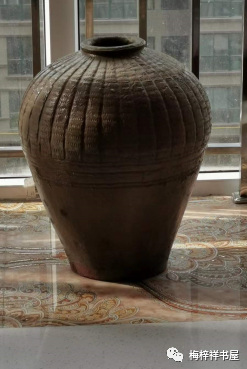

这个大穿口有一米多高,是我见到的穿口中个头最大的。老岳母说,这个穿口有一百多年了,能装六斗麦子。解放前,每年麦收时,都要装满一穿口的麦子埋在地下藏起来,防止日本鬼子、国民党部队和强盗响马来抢粮。听了老岳母的介绍,不由让我对它敬重有加。我仔细观察,它厚皮大肚,里外施釉,深蓝色的釉面还带着窑变,模样古朴。我建议把它好好保存,留作纪念。

穿口的器形是肚大、脖细、口小,上边有四个“耳朵”,吉祥而有灵气,所以家乡人把穿口当吉祥物,说“家有穿口,吃穿不愁”。

除了穿口,农村被扔掉的坛坛罐罐器形多种。有的罐器形比较小,既可以储物,又可以用于烹饪。记得妈妈在世时,有个专门放鸡蛋的小土罐,罐里放些麦糠垫底,家里的鸡下蛋了,收来都放在罐里,等攒到十个二十个了,就拿到供销社去换油盐酱醋,小罐好像是家里的“储蓄罐”。烹饪用的罐子可用来炖肉、滚糊涂、煲汤。用罐做出来的食物味道纯正,煲汤地道,炖肉好吃。家乡有一种传统美食叫“焖罐肉”,有点类似于坛子肉,必须用罐烹饪。这次回老家,一个朋友专门给我做“焖罐肉”吃。果然味道正、肉烂糊,醇香四溢,皮糯肉耙。他还给我介绍了具体做法:选上好的肋扇肉(五花肉)切成块,先用开水焯一下,去掉血沫,收拾干净,然后装入罐中,加温水和各种佐料,大火烧开后放在煤火边,小火慢焖,经过十几个小时的焖,肉烂味入,非常好吃。

还有一种烧制的器具叫做瓮,家乡叫不磴。不磴肚大口小,像个“大肚汉”。说到瓮,中国有个成语叫“请君入瓮”,意思是以其人之道还治其人之身,源于一个真实的历史故事。说明瓮这种器皿在中国早已存在,在家乡一带常用于储器使用,多用做醋坛、酒坛,装酒的叫酒不磴,装醋的叫醋不磴。过去商店、供销社都用不磴来装散酒散醋卖,瓮上面贴着“酒”“醋”的字样,口上放个装谷子的小布袋,防止漏气跑味,量具是一两、二两、半斤的“提子”,买卖透明,童叟无欺。

现在,这些坛坛罐罐现在基本没有什么用了,遭到了抛弃。被丢弃的坛坛罐罐大部分是明清时期以来的陶瓷器,里外施釉,高温烧制,但做工并不精细,存在的时间也不太长,收藏价值并不高。不过,在这些坛坛罐罐上无不闪烁着中华历史文明和文化艺术的光辉。看到它们像垃圾一样被丢弃了,我感到可惜和心疼,忍不住捡了两个回来,虽然不十分精美,倒釉色深沉,古朴典雅,见到它们真有相识已久,相见如歌的感觉。

瓮(不磴)

编辑:开门见喜