古代学校的称庠序 ,后也泛称学校或教育事业。《孟子·滕文公上》曰:设庠序以化于邑,学子愤慨于庠序,商贾喧噪于廛市。古代学子读书主要目的是为了科举,以求得功名利禄,光耀祖宗。科举制度,又称科举,是中国古代通过考试选拔官吏的一种基本制度。它渊源于汉朝,创始于隋朝,确立于唐朝,完备于宋朝,兴盛于明、清两朝,废除于清朝末年,持续了1300多年。洋务运动后,废除科举,境内的新式学堂应应而生,逐渐替代了古代的庠序书塾,现重点梳理一下和孚区域的古代庠序书塾和近现代新式学堂的发展历史。

图一 荻港积川书院、荻溪小学

古代庠序书塾

袁家滙韩氏书塾,创办于清中后期的袁家滙谈家墩育(留)婴堂(清同治年间),创办者韩氏振声堂,始创人具体名字不详,后裔韩佩荪,光绪年间举人,韩氏书塾的承继者,培养出冯季方、钱永泉等一批民国人才,延续至民国三十年代,唐正祥等学生。

荻港积川书塾,创办于清早中期的荻港南苕胜境,创办人章芩,举人。培养的学生名人较多。清朝状元姚文田、地质学家章鸿钊等曾就读过此书塾。

袁家滙郑氏书塾,创办于清中期,创办家族袁家滙郑氏宝芝堂、凤鸣堂。始创人不详。其家族于清末民国初创办袁家滙基督教堂,与袁家滙最早的教会有关联。考古学家慎微之曾就读此书塾,培养出徐衡甫、郑英斋等一批子弟。

袁家滙陈氏義学,创办于清晚期,创办者袁家滙陈氏燕语堂,校址和孚寺院馆舍。并附设女校。后裔陈昌言执教于清末至民国初。蒙学家陈乃雄身受其家教。

袁家滙宋氏书塾,创办于晚清,原校址袁家滙宋宅,后迁至上海,塾师归安(吴兴)宿儒郁颖芙,培养出现代戏剧理论家海洋科学研究奠基人宋春舫等一批宋家家族子弟。

和孚漾东陈氏书塾,创办于清中晚期,延续至民国,校址在和孚镇漾东村,培养出法学家湯宗舜,陈正等。

袁家滙钟氏书塾,荻港吴氏书塾,创办于晚清,延续至民国,创办者袁家滙钟氏润德堂,校址袁家滙钟氏祠堂,校址荻港鸿远堂,塾师有吴藻雪、钟飞滨长兄等,袁家滙润德堂与荻港朱氏鸿远堂家族联姻,培养出朱五楼、钟飞滨、朱明珠、陈泽宝、朱宣等一批钟家家族、朱家家族、陈家(陈果夫)家族子弟。

和孚镇陈塔陈氏书塾,创办于清中晚期,创办者陈塔陈氏本仁堂,始创者不详,后裔塾师陈锡嘉(字文清)执教,延续至民国。

还有中医学馆:袁家滙清代吴氏存德堂,招徒学医,学员顶峰时多达20余人。袁家滙钟春江医馆,章砚耕学医于此。

图二 和孚袁家汇和义小学、泉生学校

荻港积川书塾简介

积川书塾记

积川书塾者,荻冈章氏之里塾也。夙闻其地兼高朗清幽之胜。章孝廉芩尝请予为记。予以未亲览之,惧言之无实,久未有以应也。

乾隆戊申夏五月,科试湖州毕,将旋杭。七日,舟出南门,行未三十里,望见荻冈旁涯有阁巍然。外为惜字炉,守者一老人,方拏小舟收字纸归。启钥登眺,烟景空濛,心喜之。舟人曰:“未若祖师堂之奥也”。

距里许,櫂舟而至,延径北右转,缭以周垣,门对平田,题曰“南苕胜境”。入门为放生池,池方数十丈。跨石梁而南,则积川书塾也。东西庑曰“读书处”“涵养居”,登堂曰“云怡”,后堂祀关帝。升楼则前为文昌阁,后为纯阳楼,像祀纯阳真人,真人以儒者得谷神不死之秘,阐忠孝以觉世。自唐以来,显道神德,浩气周流,斯地诚奉,疾祷者灵积尤著,故土人皆呼为祖师堂也。

珪登降拜谒,环览情怡,弁何苕霅,岚霏津逮,卷舒万端,动复归静。既出堂,顾见溪隐山房,访石刻诗赋,深蕴元理,喟然曰:于斯而治心讲学,可以挹山川之秀而左右逢源矣。荀子劝学篇曰:土积成山,水积成川。扬子曰:邱陵学山而不至于山,百川学海而至于海,然则积土不如积川之喻道更切也。

今夫川源通乎天稷委输乎尾闾,亘万古而不竭不溢,其真精之循环嘘吸,相感于无穷乎。夫居高明揽遐旷游,观者之乐,非崇德修业之益也;谈虚空者遗名教,逐尘喧者忘天机,非牖民成物之旨也。山川出云,有开必先,时行物生,至教忘言,登斯堂者,可不思积川之义而契云怡之心乎。

询其经始,自乾隆戊戌春,越三年落成,费白金四千有嬴。非天假之缘未易致此,既惬所见,乃欣然为之记。

赐进士出身吏部右侍郎提督浙江学政大兴朱珪撰文

赐进士出身经筵日讲起居注官太子太保文渊阁大学士翰林院掌院学士锡山嵇璜书

赐进士出身广东分巡雷琼兵备道长洲宋镕敬勒石

乾隆五十四年岁在己酉孟秋之月榖旦立

(清末民初荻港荻溪小学堂,其前身为荻港积川书塾。积川书塾培养了清朝状元姚文田等一批有建树的进士、举人、秀才二百余人,现代地质学家章鸿钊为最杰出的代表。)

图三和孚袁家汇和义小学、泉生学校

近代学堂

19世纪80年代后,西学的传播和洋务运动的发展,令科举制度一步步走向消亡。1905年9月2日,袁世凯、张之洞奏请停止科举,以便推广学堂,全部归向实学。清廷诏准,自1906年起,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止。清廷令学务大臣迅速颁发各种教科书,责成各督抚切实全面筹划,各府厅州县在城乡各处遍设启蒙小学堂。

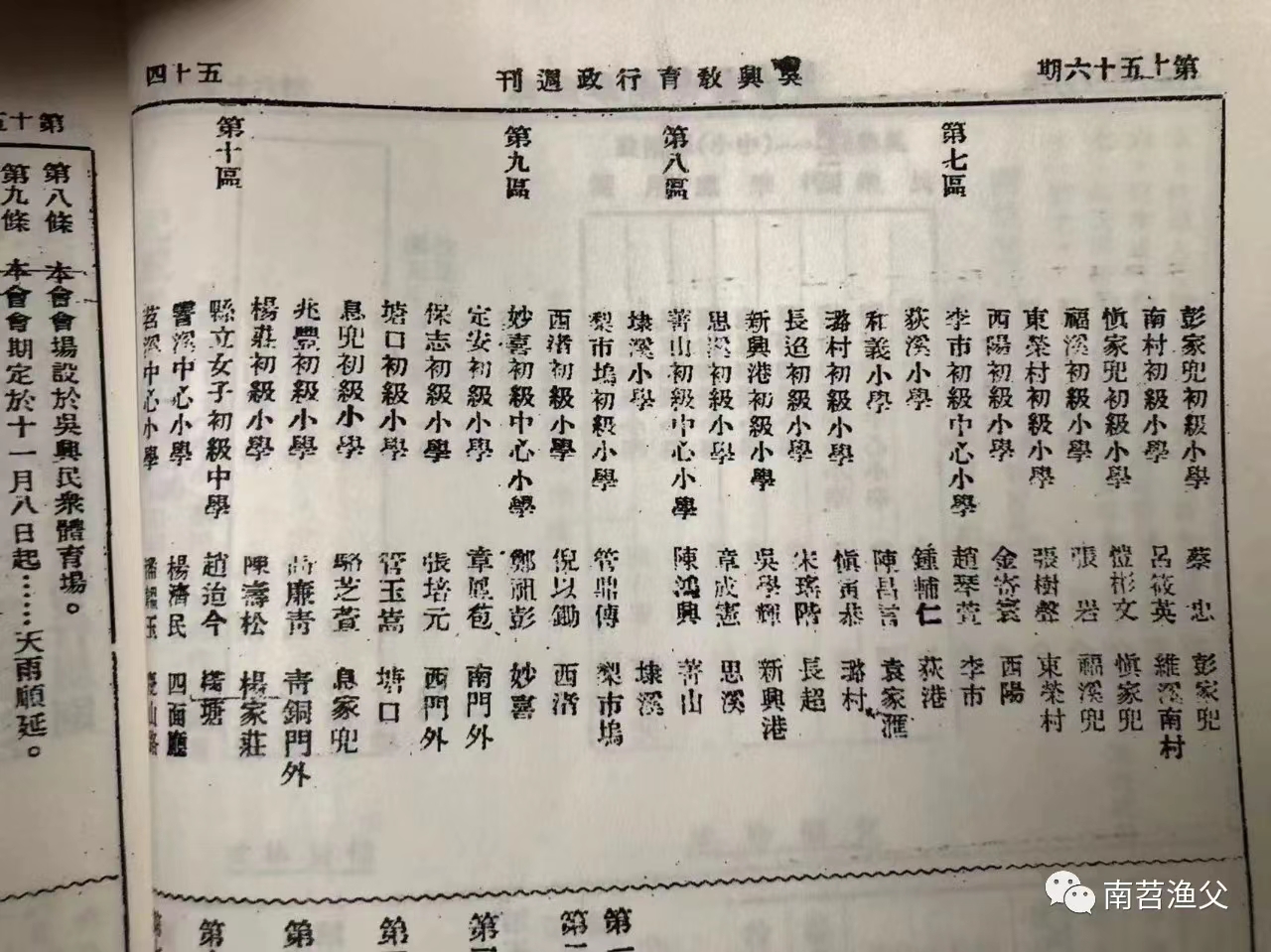

湖州府归安县衙要求县辖城乡设启蒙小学堂,袁家滙義学、荻港积川书塾分别改为县立和義小学堂,荻溪小学堂。据湖州地方史学者冯千乘《吴兴县行政区域划分沿革》载:民国建立后,撤湖州府、乌程县、归安县,二县合并设吴兴县,吴兴县设十个行政区,和孚里袁家滙为吴兴县第七区区府所在,下辖二里二十四村共计二十六个行政单位,即和孚里、荻港里、三馀村、松亭村、紫金村、三陽村、长熟村、新溪村、讀墅村、大漾村、雙十村、长超村、东泊村、崇礼村、广济村、思溪村、众善村、漾东村、同泽村、苕南村、北市村、珠溪村、咸庆村、上兴村。次年“里”改称“镇”,“村”改称“乡”。据民国湖州地方史学者、教育主管官员凌以安主编《吴兴县教育行政期刊》载:1911年至1937年抗战前期间,吴兴县第七区境内共有七所学校:和孚镇和義完全小学、荻港镇荻溪完全小学、和孚镇李市初级中心小学、潞村初级小学、长超初级小学、新兴港初级小学、思溪初级小学。和孚镇和義完全小学校长陈昌言、温兰馨,校址袁家滙;荻港镇荻溪完全小学校长钟辅仁,校址荻港;和孚镇李市初级中心小学校长赵琴萱,校址和孚镇李市;潞村初级小学校长慎寅恭,校址潞村;长超初级小学校长宋瑶阶,校址和孚镇长超;新兴港初级小学校长吴学辉,校址新兴港;思溪初级小学校长章成宪、校址思溪。

和孚镇和義完全小学、荻港镇荻溪完全小学两所学校是民国时期是境内的最高学府,规模较大,和義小学顶峰时学生达200余人,荻溪小学达近200人,两镇及各村的众多书香门第(荻港镇三十六座堂名,和孚镇袁家滙三十五座堂名,各村有十余座堂名)的富庶子弟均就学于此两所学校,培养出了一批社会精英人才。

图四《民国湖州教育志》

袁家滙和義小学堂简介

和孚镇和孚小学,坐落在和孚镇袁家滙古镇,旧名县立和義小学堂,其前身名为和孚義学,在1907年春由归安县袁家汇陈氏義学、郑氏宝芝堂书塾、韩氏书塾、宋氏书塾四所義学合并而成。后不久更名为吴兴县县立和義小学堂,与袁家滙教会有关联,为吴兴县最早的新式小学堂之一。始任校长姓名不详。高小毕业生中有升学的需求的均派送入杭州教会学校蕙兰中学去深造,与杭州教会学校蕙兰中学有生源关系,两校之间的这种关系一直保持到二十世纪四十年代末,如慎微之、吴个钝等学生。

民国五年(1916年)浙江省立三中毕业的南浔辑里村人温兰馨,由县教育局分配至和孚和義小学担任国文教师,翌年被任命为校长。温兰馨(1895——1950)祖籍南浔辑里村,系明朝礼部尚书温体仁后裔。民国十四年(1925年)春加入国民党。1927年4月由其堂弟温延龄(字永之)介绍加入中国共产党。一度担任中共袁家滙镇支部书记。当时的公开身份是国民党吴兴县第七区(和孚镇)参议员、吴兴区第七区(和孚镇)国民党区党部常委、党部监察委员,1929年9月,温兰馨国民党党部自首,脱离共产党。升任吴兴县政府参议员,县党部书记长等职。在和孚和義小学兼职至1931年。抗战时期,以国民党官员身份参加北伐名将、国民革命军第23集团军陶广部投入抗日敌后游击战,任中校视察员。抗战后继续在吴兴县国民党党部就职,直至新中国建立。

中共袁家汇支部地址一度设在和孚和義小学内。受中共湖州支部、湖州县委温永之领导。先后发展章砚耕(温兰馨的学生)、陈锡嘉(陈塔村小教师)、李泉生(东泊村小教师)、方履端(和孚水警队巡警)、王慕舟(潞村村小教师)、严克明(袁家汇电话局服务生)为中共党员。

1927年秋,时任中共吴兴县县委书记陆思采到和義小学召集共产党员章砚耕、蔡阿松、薛仁希等人传达中央“八七”精神。

二十世纪三十年代初起,时任和孚镇镇长陈昌言,字树清、另字时清,兼任“和孚镇和義完全小学”校长。学校校址设在和孚寺院馆舍内,班额设立为三个班级(其中一、 二年级-个复式班),(三、四年级一个复式班),(五、六年级一个复式班),教员扩展至7人,其中教员有沈文锵(菱湖人,1927年4月由菱湖支部叶昌林介绍发展的中共地下党员)、陈迺湖、孙学英(女)等7名教师, 有学生200余人。教员沈文锵在和孚镇和義小学执教期间,向学生传播马克思共产主义思想,由于叛徒出卖,于1931牟6月19日在和孚镇和義小学被捕。沈文锵的学生姜志良、张振学、徐政坚、慎泽民、王明新、钟志高等多人受其影响,接受共产主义思想。1939年加入中国共产党,成为新四军战士,积极投入到抗战之中。其中姜志良1943年在任新四军苏中抗日根据地江苏省海启县东海区游击大队教导员时,在带领军民抗击日寇大扫荡革命根据地时英勇牺牲。1951年被中央华东局追认为革命烈士,并以革命烈士新四军游击大队大队长于志高教导员姜志良两人的名字命名牺牲地为江苏省海启县东海区“于良乡”,现更名为“志良镇”。

抗战前夕,获释放不久的李泉生在和孚镇伪霜圩(现和孚镇群益村)村小任教谋生,1938年在和孚长超山组建湖州抗日地方武装“长超部队”,与日寇展开生死的革命军事斗争。抗战胜利后,随新四军北撤,进入山东革命根据地。1949年4月因积劳成疾,病逝于山东益寿县根据地。1951年中央华东局追认他为革命烈士,同时将和孚镇袁家汇和義小学,以革命烈士李泉生的名字来命名,吴兴县人民政府将其命名为“泉生完全小学”。

泉生完全小学成立之初,由李泉生的遗孀史新宝担任首任校长,后担任名誉校长。陈正、朱宣均为二十世纪五十年代初中期的早期校长。1958年在泉生小学的基础上创办泉生中学。1961年泉生中学停办。文革期间,李泉生受到诬陷,遗孀史新宝受到迫害,一度撤销泉生小学的命名。改称荻港人民公社中心学校。1980年3月,由吴兴县教育局重新命名“吴兴县泉生学校”,在原和孚镇人民广场召开了规模宏大的李泉生烈士恢复名誉大会及泉生学校授牌仪式,著名书法家费新我先生书写“吴兴县泉生学校”的校牌。学校分设小学部、中学部。1984年3月,泉生学校分设:泉生中学、泉生小学独立为校,为二所学校。2007年,华中师范大学原校长、著名历史学家章开沅先生关心和孚镇家乡的教育事业,为和孚镇泉生小学、泉生中学题写校名,全国政协委员著名作家舒乙(老舍先生之子)为泉生中学五十周年建校纪念题词“桃李天下”。

和孚镇和義小学自上世纪一十年代办学开始,历经百余年,校舍几度搬迁,从袁家滙东港谈家墩杨家浜旁的育婴堂旧舍(清同治年间)、东阳会馆、和孚寺院的院落馆舍(抗战前夕,民国二三十年代),到现在的和孚镇星光大街上的泉生小学及新区中的泉生中学(现为和孚中学)。从初始只有只有镇上富庶人家的几十人子弟享有受教育的权力,到如今所有镇上老百姓的子弟都享有受教育的权力。从这所百年老校走出了众多名家大师如宋春舫、钟飞滨、陈乃雄、汤宗舜、慎微之、吴个钝、张志成、宋贻强、沈岳明等,革命英雄李泉生、章砚耕、姜志良等先烈,还有上万计莘莘学子,其中不乏科学家、教育家、文学家、艺术家、实业家、教授学者、工程师、各级政府的领导干部等,为中华民族复兴做出贡献的奋力前行在社会各行各业的带头人。

图五 荻港积川书院、荻溪小学

内容来源

参考文献:民国凌以安主编《吴兴县教育行政期刊》。

民国冯千乘编著《吴兴县行政区域划分沿革》。

宋以朗著《宋家客厅》

荻港《荻溪章氏家乘》家谱

姜叔毅老师提供的《姜英回忆材料--我的弟弟姜志良(新四军)》的书面材料

湖州市档案馆卷宗《吴兴地区中共党组织地下活动史料》。

亲历者的口述:

口述者:陈正、陆进华、钟新荣

已故的曾经生前口述者:史新宝、朱宣、唐正祥、吴个钝、杨春桥、温兰馨。

根据以上的史料综合汇编而成。

编辑:岁月凝思