我的散文《纸的故事》发表于1988年10月30日《解放军报》,1993年被选入浙江省初中一年级语文课本。作品讲述我初学写作时,一向节俭的班长以稿纸资助,鼓励我写作成才。

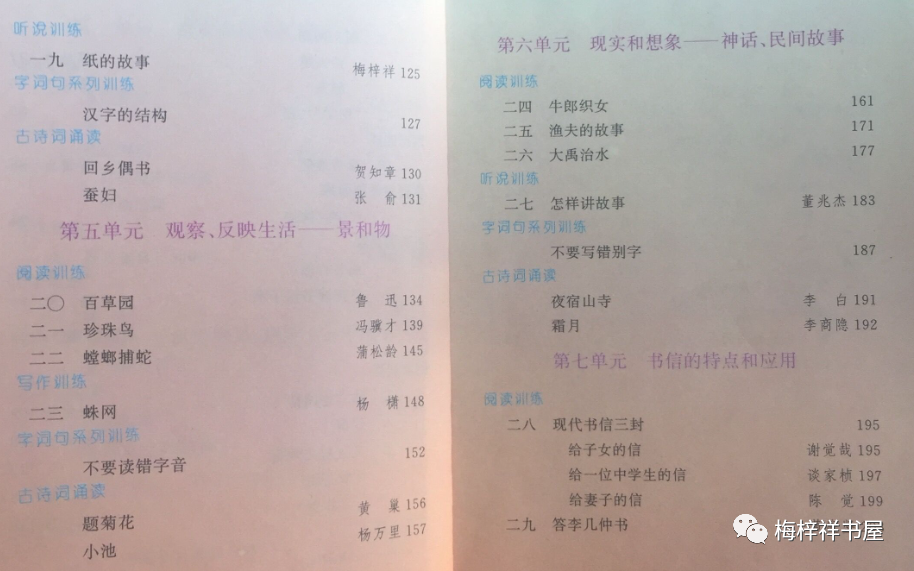

我国中小学教材实行全国统编与地方自编相结合的方针。这册初中语文教材由浙江省中小学教材编委会编辑,浙江教育出版社出版,课文分“侧读训练”、“侧写训练”、“侧听说训练”、“古诗文诵读”四个部分,选入古今诗文30篇,计30课。古诗词占一半,除我之外,多为名人名作,如苏轼、司马迁、蒲松龄、李白、鲁迅、叶圣陶、秦牧等,也有数篇报刊文章;几代中国人熟悉的毛泽东《给徐特立同志的一封信》、《西游记》(节选)等在其中。

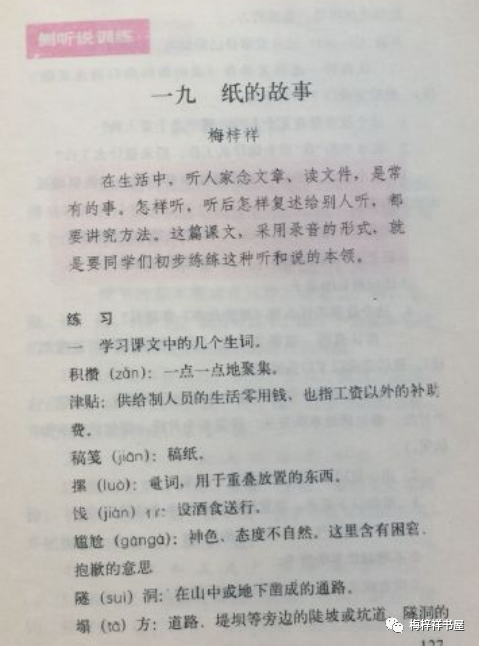

我的《纸的故事》在“侧听说训练”部分,是唯一一篇“录音课文”:即课文载于教师使用的《教学参考书》,并配套发行《纸的故事》录音磁带用于课堂教学。

课文教学目的、形式——

2个课时,即2堂课。训练学生“听和说的本领”。主题思想:文章以“纸”作为串联故事情节的线索,赞扬班长“赠纸”、“惜纸”,乐于助人的崇高思想品德。

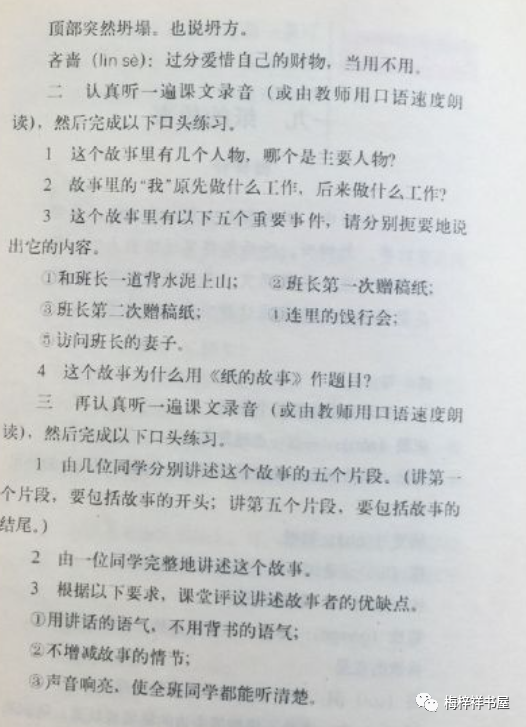

练习题:一、9个生词。二、听课文录音(或由老师朗诵课文),学生分析人物、情节、思想内容,老师讲评。三、多位同学分别讲述课文中的五个事件,大家评议,老师讲评。四、由一位同学“声音响亮”完整讲述故事,学生评议,老师评定。

因为课文的教学形式新颖、独特,当年读过《纸的故事》的学生,多年以后还能向我复述文章的内容。

1997年,这册教材修订,增删了五分之一课文,《纸的故事》仍列第19课,教学要求稍做文字改动,朗诵的磁带“升级”为vcd光盘。

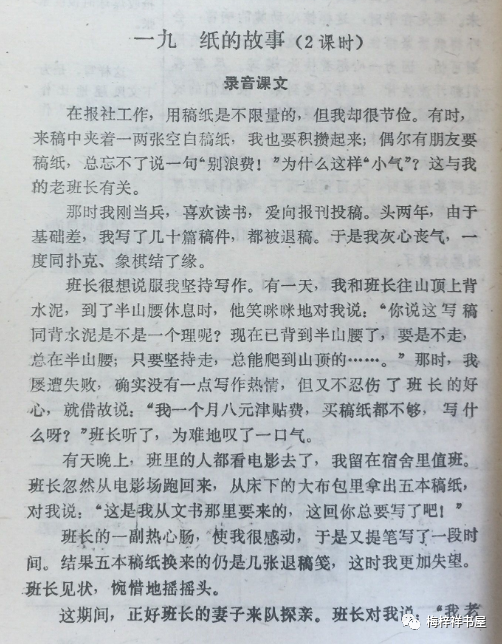

一九 纸的故事(2课时)

梅梓祥

在报社工作,用稿纸是不限量的,但我却很节俭。有时,来稿中夹着一两张空白稿纸,我也要积攒起来;偶尔有朋友要稿纸,总忘不了说一句“别浪费”!为什么这样小气?这与我的老班长有关。

那时我刚当兵,喜欢读书,爱向报刊投稿。头两年,由于基础差,我写了几十篇稿件,都被退稿。于是我灰心丧气,一度同扑克、象棋结了缘。

班长很想说服我坚持写作。有一天,我和班长往山顶上背水泥,到了半山腰休息时,他笑眯眯地对我说:“你说这写稿同背水泥是不是一个理呢?现在已背到半山腰了,要是不走,总在半山腰;只要坚持走,总能爬到山顶的……”那时,我屡遭失败,确实没有一点写作热情,但又不忍伤了班长的好心,就借故说:“我一个月八元津贴费,买稿纸都不够,写什么呀?”班长听了,为难地叹了一口气。

有天晚上,班里的人都看电影去了,我留在宿舍里值班,班长忽然从电影场跑回来,从床下的大布包里拿出五本稿纸,对我说:“这是我从文书那里要来的,这回你总要写了吧!”

班长的一副热心肠,使我很感动,于是又提笔写了一段时间。结果五本稿纸换来的仍是几张退稿笺,这时我更加失望。班长见状,惋惜地摇摇头。

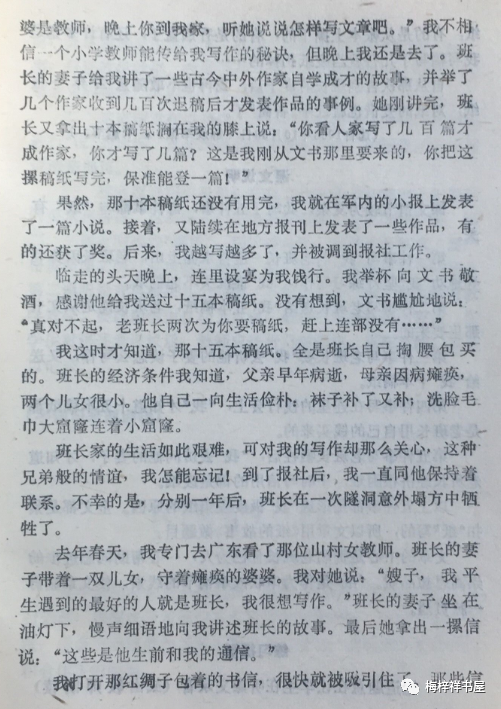

这期间,正好班长的妻子来队探亲。班长对我说:“我老婆是教师,晚上你到我家,听她说说怎样写文章吧。”我不相信一个小学教师能教给我写作的秘诀,但晚上我还是去了。班长的妻子给我讲了一些古今中外作家自学成才的故事,并举了几个作家收到几百次退稿后才发表作品的事例。她刚讲完,班长又拿出十本稿纸搁在我的膝上说:“你看人家写了几百篇才成作家,你才写了几篇?这是我刚从文书那里要来的,你把这摞稿纸写完,保准能登一篇!”

果然,那十本稿纸还没有用完,我就在军内的小报上发表了一篇小说。接着,又陆续在地方报刊上发表了一些作品,有的还获了奖。后来,我越写越多了,并被调到报社工作。

临走的头天晚上,连里设宴为我饯行。我举杯向文书敬酒,感谢他给我送过十五本稿纸。没有想到,文书尴尬地说:“真对不起,老班长两次为你要稿纸,赶上连部没有……”

我这时才知道,那十五本稿纸,全是班长自己掏腰包买的。班长的经济条件我知道,父亲早年病逝,母亲因病瘫痪,两个儿女很小。他自己一向生活俭朴,袜子补了又补,洗脸毛巾也有破窟窿。

班长家的生活如此艰难,可对我的写作却那么关心,这种兄弟般的情谊,我怎能忘记!到了报社后,我一直同他保持着联系。不幸的是,分别一年后,班长在一次隧洞意外塌方中牺牲了。

去年春天,我专门去广东看了那位山村女教师。班长的妻子带着一双儿女,守着瘫痪的婆婆。我对她说:“嫂子,我平生遇到最好的人就是班长,我很想写他。”班长的妻子坐在油灯下,慢声细语地向我讲述班长的故事。最后拿出一摞信说:“这些是他生前和我的通信”。

我打开那红绸子包着的书信,很快就被吸引住了。那些信纸:有的是从账本上撕下来的,有的是香烟盒子,还有一些竟是我写了几行就当废纸扔掉的稿纸……

自从那次告别班长的妻子后,我再也不敢随意丢弃一张纸,对纸的爱惜也就近乎“吝啬”了。

以下是课本的相关资料——

浙江省1993年版初中一年级语文教材:

浙江省1997年版初中一年级语文课本。

图片由作者提供

(本版编辑: 老粥)