1964年,中央发出建设大西南的号召。1965年12月,经铁道部第二勘测设计院勘测设计,确定了由襄樊至成都的铁路线路,称襄成铁路。1968年初,中央出于国防建设需要,作出了先修渝(重庆)达(县)铁路、缓建成(都)达(县)段的决定。1969年12月29日,中央确定渝达、襄成两线合一,代号“2107战区”工程,称襄渝铁路。同年12月,周恩来总理专门召开会议,研究加快襄渝铁路建设问题,襄渝铁路全线建设就此大规模展开。

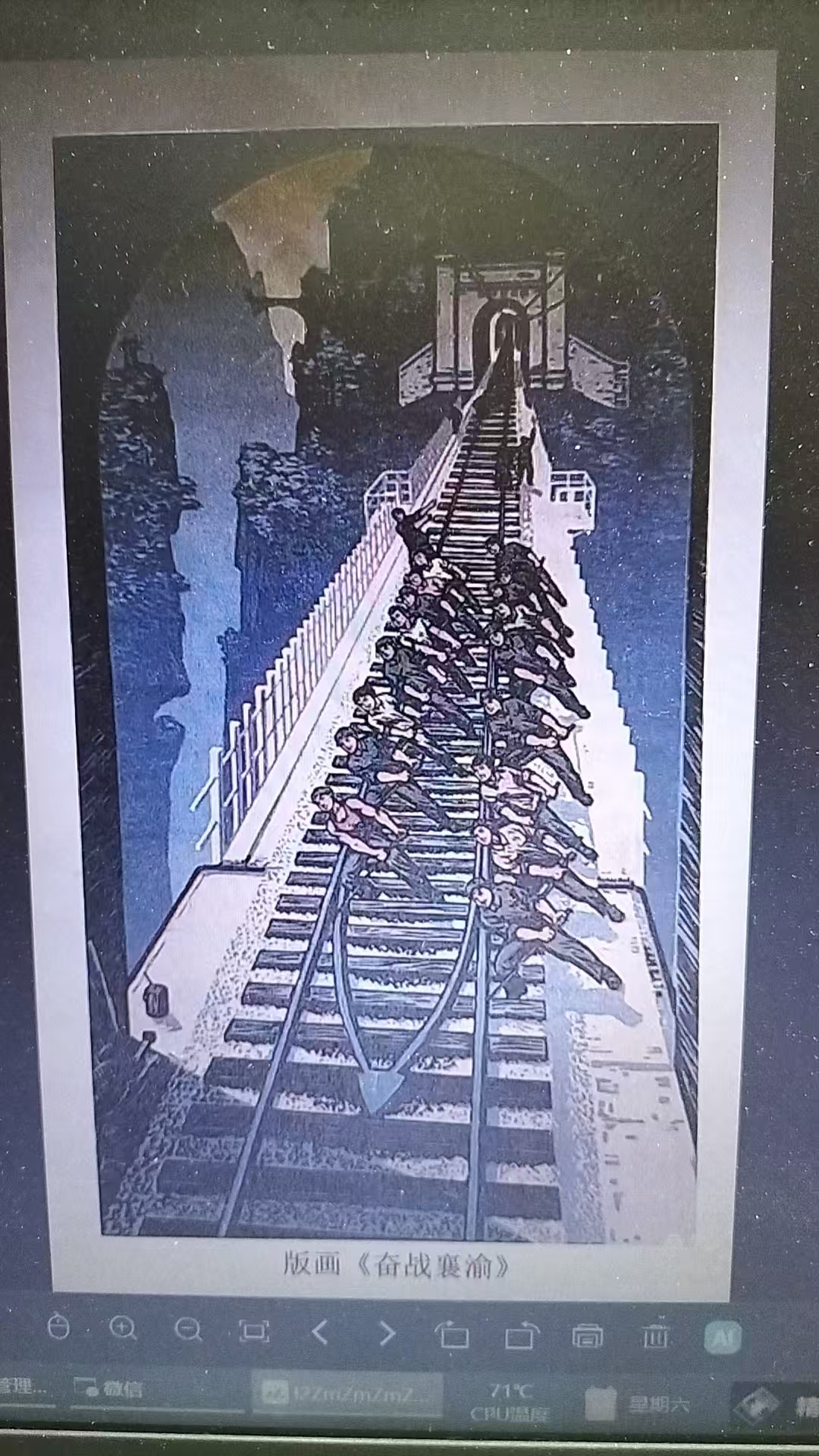

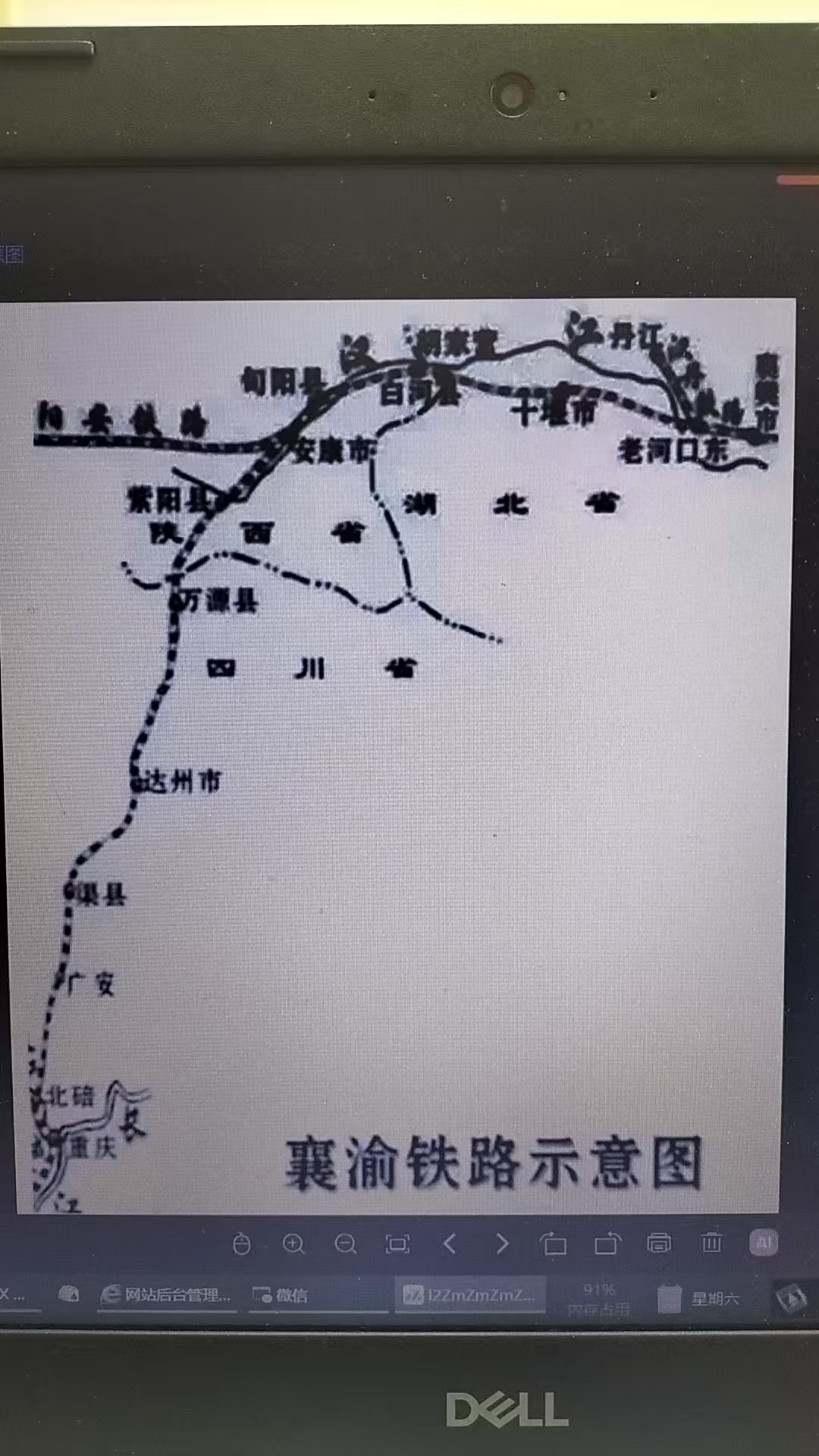

襄渝铁路东起湖北襄阳,经过陕西南部的秦巴山区,西至四川重庆,横贯鄂、陕、川三省,全长915.6公里,是中原地区西进四川、重庆的重要通道,也是联络中西部的钢铁大动脉,更是当时中国地图上不做标记的秘密国防铁路线。襄渝铁路施工条件极其恶劣,西段为四川盆地丘陵区,中段为秦巴山区,东段为鄂西北丘陵低山区,在东有武当山、中有大巴山、西有“难于上青天”的蜀道修建铁路,其难度可想而知。襄渝铁路沿线江河山高谷深,水流湍急,悬崖峭壁,地势险恶,地质复杂,岩层风化破碎严重,断层、溶洞、崩坍、泥石流等不良地质现象较多,修建工程十分艰难。全线共有隧道400多座,桥梁700多座,全线近一半线路由桥隧连接而成,占线路总长的 46%,全线有36座车站建在桥上或隧道里。

当时,陕西境内交通闭塞、物资缺乏,数百公里长的铁路沿线没有公路、没有电力,施工初期,修铁路所需的钢材、水泥、枕木,以及后勤生活物资基本靠肩挑背扛。为打通这条铁路大动脉,铁道兵先后投入8个师、2个独立团,共计 23.6万人和2.6万隶属铁道兵的“三线学兵”、14万湖北民兵、30万陕西民兵、30万四川民工总计100余万人(演员郭达、刘晓庆等都参加过襄渝铁路建设)。公路修通前,每人每天在山道上往返40公里搬运物资。当时报道描述:“铁路每推进一公里,就有一名战士倒下。地震、泥石流、山体滑坡等自然灾害几乎时时在发生,山火、爆破、翻车事故几乎天天都有。”襄渝铁路被称为“肩挑背扛出来的铁路”“建在铁道兵战士脊梁上的铁路”。

襄渝铁路全线东、西两段分别于1968、1969年开工,中段于1970年一季度开工,1973年10月接轨通车。1975年11月至1979年12月交付运营。铁七师在成昆铁路建设任务完成后,于1969年5月7日移驻四川省达县,执行襄渝铁路毛坝至望溪153.56公里、大竹园至白岩寨3.96公里铁路施工任务和大(巴山隧道)毛(坝)段83.3公里铁路收尾配套工程,以及南(溪沟)渠(县)321.7公里正线、121公里站线铺轨任务。后期,铁七师还承担了万源至白沙、重庆茄子溪仓库、川东水泥厂等5条专用铁路线修建任务。1975年11月28日,铁七师管段正式交付成都铁路局。

长达5000米以上的大巴山隧道位于群山峻岭间,是襄渝铁路全线重难点工程之一。隧道进口位于山谷半山腰,周围全是悬崖峭壁,上山没有任何道路,地质结构非常复杂。天险绝壁面前,战士们把钢钎打在岩石上,把绳子绑在腰间,就这样吊在半空中一锤一锤凿开了隧道洞门。当时便道还没有修通,隧道提前进洞需要发电机,战士们就靠着人抬肩扛,把2000多斤重的发电机一步步抬上了几百米高的“通天梯”。遇到只能容纳1人通过的险道,战士们用肩膀扛着木杠作墩,上面搭上木板作桥,架起“人梯”供抬发电机的战士从上面通过。水泥、枕木、铁轨等材料,也是用这种方式运上450米高的半山腰洞口的。就这样,战士们靠着一双双铁的臂膀,在1个月内把1000多吨物资背到了施工现场,“建在铁道兵战士脊梁上的铁路”名副其实。

襄渝铁路工期压力非常大,铁七师在施工组织中施行4班倒 24小时不间断循环作业,风枪手每班作业6小时,体力消耗极大。尤其是在没有支撑的隧道掌子面打风枪,掉块、塌方经常出现,不少战士因此受伤和牺牲。当时,隧道里没有通风设备,为了千方百计抢进度,爆破一结束风枪手就冲进洞内干活,长期在粉尘和硝烟中作业让战士们患上了矽肺病,其中英年早逝的不在少数。

经过四年艰苦奋战,1973年,襄渝铁路全线开通。由于襄渝铁路建设在当时高度保密,留下的史料不多,但从一些记录和亲历者口中,仍然留下了许多动人的故事。

军民同心建襄渝

襄渝铁路工期紧迫、工程量大、运力短缺,大批工程材料和机械设备不能按期运到工地。沿线群众发扬革命老区人民热爱子弟兵的传统,纷纷拿出自家的运输工具,组成数万人运输大队,连夜为铁七师抢运工程材料。伴随着“大军修路到哪里,工程材料就运到哪里”的口号声,数百条民用木船、汽船日夜奔忙,数百辆牛车、马车风雨无阻,肩挑手抬的运输队伍在山间小道络绎不绝。

水上运输的群众和铁七师战士一起扬帆拉纤、摇橹划桨,闯险滩、绕暗礁。有一批机械因公路便道未修通无法运到工地,罗德银等20名当地船工打破了枯水季节不行船的传统,担负起用小木船运大机械的任务。在水浅、河窄、礁石多,80 多公里航道就有32个险滩的艰险情况下,他们不惧生死、勇往直前,把10台压风机、6台发电机、2 台装碴机、2台抽水机和2台车床安全运到了工地。

最后剩下一台工程车的时候,大家都感到非常困难。这台车重近10吨,吊车吊不了,船板太薄又怕压坏。罗德银说:“部队的困难就是我们的困难,为了支援部队修起埋葬帝、修、反的战备路,我们不怕千难和万险!”于是,他们专门改造了一条载重30吨的木板船,加固了船板,修建起临时槽式码头。但由于工程车重量太大,前轮刚上船,船头下沉,船尾上翘,船身摇摆不定,船底被礁石顶破了一个口子,河水哗哗涌进舱里,情况十分危急。关键时刻,战士们跳进水里拉绳把船、稳定船身,一边脱下棉衣、抱来棉被堵住漏洞,一边用脸盆、铁桶往外舀水。经过紧张的战斗,工程车终于安全上了船。

过了一湾又一湾,闯过一摊又一摊,木船行至黄石梁滩时,一道巨大的石梁横斜在河的右岸,湍急的河水直插左岸山崖。波浪滔滔、奔腾咆哮,船一进滩口,立刻摇晃着驶向左岸石壁。眼看木船就要撞在礁石上了,罗德银挺立船头,指挥前梢后舵一齐使劲,自己挥起大撑杆往礁石上猛地一撑,船身直转而下,安全闯过了险滩,抵达了岸边,胜利完成了任务。

牛、马车运输队的社员们冬迎寒风、夏顶骄阳、夜持火把,披星戴月,运输不停。工程用料紧张时刻,许多社队都是夫妻相伴、全家上路。从七八岁的红小兵,到七十岁高龄的老年人,挑的挑,抬的抬,背的背,扛的扛。经过半年多艰苦奋战,数以百万吨计的工程材料和大批机械设备源源不断地送到了工地,大大加快了工程进展。

沿线地区政府和人民群众不仅热情支援部队运送物资,还派出8万多民兵,自带行李到部队与战士并肩战斗。修建某特大桥的战斗一开始,铁七师战士就碰上了“拦路虎”:基坑出现流沙,施工受阻。尤其是3连和民兵3分队负责开挖的6号和4号墩基坑,地处水中,流沙量大,挖一筐涌一筐,挑一担流一担,好不容易挖了三、四米,一夜间连涌带塌就报销了,先后4次挖好、又被填平。面对困难,军民齐心协力向流沙展开顽强战斗,沙子越涌越快,斗志越来越旺,战士们哪里困难哪里上、哪里危险哪里闯;民兵也争挑重担、抢干难活。就这样,他们一锹锹地挖,一点点地堵,一担担地挑,你追我赶、互相竞赛,工程进展不断加快。同时,他们绕着基坑筑起一道直径30米的围堰,采取“速战速决”方法,发扬“紧张快干”作风,挖走了流沙、堵上了草袋。在军民团结战流沙的热潮中,突然天气变化,风雨交加,山洪暴涨,严重威胁着基坑安全。军民一齐跳进激流中,手挽着手筑起一道人墙,挡洪水、护围堰,抬来一个个装满河沙的草袋,打下一根根桶粗的原木,战胜了灾害威胁。

经过一年半的艰苦奋斗,军民们战胜了一个又一个困难,提前1个月完成了全长 600多米的大桥主体工程。3连和民兵3分队通过修桥加强了队伍建设,一齐跨进了“四好”行列。

铁道兵拔炮救群众

20世纪70年代初,在四川省广安县境内,流传着一个铁道兵拔炮救群众的英雄故事。

故事的主角是铁七师33团2营,当时,这支部队担负着襄渝铁路华蓥山隧道的施工任务。营里安排9连、10连共同修筑一条几百米长的施工便道,以便人员进出及运送施工机械、物资。当时,便道施工采用人工开挖,想要加快进度就得靠放炮。但施工便道下方的河流是当地群众的交通运输命脉,天天有船只穿梭来往。放炮时如何保障来往船只的安全,就成为施工中最重要的事,也是对两个连队指战员勇气和智慧的考验。

进场施工后,每当部队准备放炮时,带班干部都要交代并安排战士到爆区范围内的州河上、下游吹号警戒,禁止船只通行,待爆破完成后方可恢复行船。就这样,两个连队相互配合着一起警戒、一起放炮,便道施工进度不断加快。

这一天,9连负责打钢钎放炮的是4排的一个班,班长叫熊定亚,68年入伍,湖北籍;连里带班的干部是指导员黄世传,59年入伍,广东茂名人。中午时分,他们把近50个炮眼都打好了,并装填上炸药,布好导火索,就等10连准备就绪一起点炮。

通讯员吹响号声,警戒人员向州河上的船只发出警告,所有船只就地靠岸等待。眼见无船经过,10连的41个炮眼便开始点火,战士也开始撤离。9连的导火索正准备点火时,突然听到几声枪响,指导员黄世传及班长熊定亚循声望去,发现河里有一条满载着人的船只正顺流而下,向着爆破区急速冲来。

黄世传大惊失色:一旦山上的土石方爆破,船上的人必死无疑!危急关头,他高喊:“我们的炮不能点!立即把10连点着的炮拔掉,快!”说完,黄世传带头冲往10连的炮区,熊定亚及全班战士紧跟着冲了过去。这时,导火索已经即将燃尽,大家不顾性命安危,抓起导火索就往外拔。靠着临危不惧和操作熟练,他们硬是在爆炸前将所有炸药的导火索都拔了出来。

脱险后,炮区一片宁静,只听到黄世传和战友们惊魂未定、气喘吁吁的声音。此时,炮区下方突然有人同声高呼“中国人民解放军万岁”“毛主席万岁”。原来,几天前下雨后河水猛涨、流速加快,那条船虽然听到警戒号声,但怎么使劲也靠不了岸,眼看着冲进了爆破区。就在此时,船上的21名群众看到了铁道兵战士在山上冒险拔炮的壮举,心里无比感激。于是,他们高喊口号表达崇敬和谢意。

这件事情很快传到了团、师及兵部,铁七师给予黄世传、熊定亚两人各记二等功,给予全班战士分别记三等功,并请黄世传到各单位作先进事迹报告。同年,黄世传代表铁道兵赴京参加国庆观礼活动。后来,兵部文工团以此为素材,编排了文艺节目到各师巡演,湖北省一家出版社还编印了连环画发行。

40多年后,有人问黄世传:“你当时带领拔炮时,就没害怕吗?”已经75岁的黄世传说:“当时没有想那么多啦,就是害怕船上的群众被爆炸起的土石打到。”他又说:“当时不管谁在场,可能都会这样去处理。”

隧道内的生死救援

1971年5月17日,四川达县连降暴雨,铁七师34团施工的襄渝铁路大成隧道斜井洪水倒灌,80多名渠县民兵被困在隧道中生死未卜。事故惊动了三总部,全国人民为之牵肠挂肚……

“整个场地汪洋一片,洞口像漩涡一样向洞内直抽水,我惊呆了,我知道将近100 多人在洞内施工,如何交代?不如舍弃生命,解脱自己。正往水里走的时候,是刘魁团长阻止了我,把我骂了一通。他高声喊道,现在不要患得患失,要全力救人,如果要判刑,我是第一个,你跟在我后面!”4营营长王永广在接受解放军报记者采访时,流着眼泪说。

铁道兵副司令员兼西南指挥部司令员何辉燕现场指挥,这位身经百战的红军四方面军老团长,是在恶劣天气中乘破旧的“立二型”小飞机在达县机场降落的。他心急如焚。

当时的抢救方案是先堵住进水的洞口,临时开辟一道引水渠,将水流方向绕开。同时集中全团抽水设备,将灌进隧道的水抽出来。但因水量太大,抽了两天一夜,洞内水位只下降了10公分,而洞内水深约2.5米左右。洞内与外界失去了联系,机械连的压风机开足马力、昼夜送风,不放弃任何一丝希望!

36 小时后,奇迹出现了!洞里爬出来一个人,担架将他抬出洞口,卫生队的抢救所就地进行抢救。消息一传开,群情振奋、一片欢腾,这时是19日零点。获救的人吃了东西,精神缓过来了,大家开始询问洞内的情况。

原来当天,他们正在上导坑作业,因为风枪、压风机声音嘈杂,听不清下导坑的情况。这时候电灯熄灭了,下导坑有人爬上来,说下面发水了,水已经漫到漏斗,上面的人已经下不去了。一片黑暗中,谁也不知道发生了什么事情,也不知道是几点几分,只听见洞外抽水机“吧嗒吧嗒”的闷声响。有人估计到是出事了,但到底有多大的险情,谁也搞不清。很安静的时候,偶尔能听到洞外的人说“已经两天两夜了,大概活着的人没有了,给他们开追悼会吧”“这么大的水,哪年哪月才能抽完”……他们才知道出了大事,必须和洞外迅速取得联系。一个熟悉洞口情况的人自告奋勇出去报信,但游出去以后就再也没有音信。事后发现,他在潜水时因水位太高,未能游出水面,淹死了。第二个人就是逃出来的人,他是在三岔道口施工的,熟悉情况,侥幸脱险。后来,报信的人荣立了一等功。

逃出来的人也不知道洞内有多少人,到底在什么位置,只有一个信息是准确的:里面还有活着的人。得知这个消息后,师长立即命令连长黄恭卫挑选两个游泳好的战士速来报到。因为不熟悉洞口情况,作战股的工程师向战士们展示了洞口的草图,让他们提前记下救人和逃生的路线,并反复叮嘱他们:多带几把手电,千万小心,找不到漏斗井口就返回来,进出道路要和森林中寻路的侦察员一样,记清柱子上的记号,勿忘返回的线路……

三名战士利落地潜入水中,时间一分一分地过去,大约30分钟后,被淹没的拱顶出现了水花。“黄连长出来了!”周围的人高喊道。黄恭卫喘着粗气说,“人都找到了,大约50多人,有14个女同志,见我进去非常高兴,我把洞外出事的原因和抢救的措施都跟他们讲了,他们兴奋地叫起来了。他们不知道住了几天,也不知道现在是白天还是黑夜,我告诉他们现在是5月19日凌晨1点钟,他们急需要吃的喝的!”

这时候,司令员也来到了现场,听到洞内情况后,立即下令“快救人!”第一个带头下水送饭的还是黄连长和两个战士。据黄恭卫所说,进去要潜水7次才能到达漏斗口,下了漏斗口只有10公分空间可以换气,稍不小心呛口水就能淹死人,救人非常危险。考虑到洞内的支撑木排架非常牢固,加上洞内现在是静水,没有外力冲击不会塌方,救援队决定先抽水,让水位下降留出换气空间,再更有把握地救出被困人员。抽水工作进行到凌晨4点多,潜水下去的战士已经可以头露出水面了,救援正式开始。经过讨论,决定采取3个人救1个的方式,用汽车轮胎当救生圈,从女同志开始,把50多个人逐一救出来。

何司令员和张正亭参谋长紧张地站在水边,等待看到第一个被救出来的人。水面又泛起了水花,4个人几乎同时露出头来,救援成功了!就这样,连队里10多个游泳能手交替潜水,一直到下午才把上导坑的人都救了上来。后来,随着水位下降,又在下导坑找到了8名生还者,大水涌入的时候,他们在一个上下导坑尚未打通的漏斗中躲了起来,等于悬在半空中,脚踏在排架上坚持了50多个小时。

大成水灾抢险从铁道兵直至总参、总政和四川省都高度重视,解放军报作了题为《团结战斗胜利的凯歌》的整版报道,四川日报也以《英雄的军队,英雄的人民》进行了整版报道,高度评价了铁七师灾难面前上下一心、英勇善战的无畏精神!

舍身成仁的成求仁

1971年5月17日,襄渝铁路大成隧道遭遇特大洪水袭击,年仅21岁的5834部队(铁七师34团代号)20连战士成求仁正在隧道明洞一号“天窗”下面执行抽水任务。突然,洪水铺天盖地向洞内袭来,迅速地淹没了机器,淹过了他的半截身体。

这时,成求仁只要攀着支撑木就可以离开隧道,脱离险境。但是,4号斜井里还有正在施工的130多名战友和民兵。关键时刻,成求仁不顾个人安危,毅然向洞内电话机冲去,准备把洪水涌进洞内的消息通知给战友们,让他们立即撤离险区!

刚到电话机旁,洪水已经淹到了胸部,成求仁抓起电话大声呼喊,咆哮的水声盖过了喊声,他嗓子哑了,仍在大声示警。已经外撤的民兵一次次喊他快走,他就像没听到一样,仍然对着电话大声呼喊,洪水淹过了肩膀、淹过了脖子……成求仁把话筒抓得更紧了,喊声更加急切了!

终于,斜井内施工的战友和民兵得到消息,开始外撤了。这时候,本打算撤离的成求仁无意间瞥见了通向洞内的高压电线。他意识到,如果不立即把电源截断,洪水淹没的电线一旦漏电,将给洞内同志带来致命危险!于是,他顶着咆哮的洪水冲上前去,举起钳子剪断了抽水机上的电线。当他又伸手去剪隧道照明线时,一个更大的浪头扑来,盖过了他的头顶。成求仁牺牲了。

成求仁入伍前,家乡的山林失火,他第一个冲进火海与烈火搏斗,头发烧焦了,双手烧伤了,仍没有后退半步,一直坚持到把烈火扑灭。参军之后的一天,战土钱应斌点炮时不幸被雷管炸伤,昏倒在已经点着的炮群中。千钧一发之际,成求仁冲进即将爆炸的炮群,和另外2名同志一起救出了战友。

成求仁牺牲后,铁七师党委追认他为革命烈士,并追记一等功。1971年7月15日,铁道兵西南指挥部作出《关于向大成隧道抗洪抢险斗争的同志学习的决定》。成求仁的妹妹成玉梅来到部队,在工地现场写下了《申请入伍决心书》,要求继承哥哥遗志,参军入伍完成修建襄渝铁路的任务。后来,成玉梅成为铁七师 34 团卫生队的一名女兵,这段故事在襄渝铁路建设中广为传颂。

——摘自陈宏伟主编《八千里路云和月》

作者:

张英智,男,1973年出生,山西万荣人,1997年参加工作,现任中铁十七局党委宣传(企业文化) 部主任部员。

周福荣,男,1958年出生,河北临西人,1978年3月参军入伍,1984年1月转业铁十七局,曾任中铁十七局党委宣传部副部长。

编辑:岁月凝思