我是腾冲的!我自豪!

我的故乡腾冲,是一个有美景、有文化、有热血、有青春、有故事的城市。

无论是在外当兵、求学、还是工作,更或者仅仅只是旅游,当有人问起我们家乡在哪时,每个腾冲人都会满脸自信,不加任何前缀地回答“我是腾冲的!”

这时,询问者总会露出一脸的惊讶和向往。就是这样一句“我是腾冲的”,道出了腾冲人的自豪!

近日,故乡腾冲这个地方可谓是火爆全网,原因是腾冲某家酒店前台两位女性工作人员,因酒店星级达不到要求,无法接待日籍游客而爆红。起初我不太在意,也不太明白这到底是为何,可当我接到好几位民大教授的微信,如王云:腾冲,牛!有信仰,确实牛!(因我们同在通辽市生物多样性保护协会,他们知道我是腾冲人)才明白了是怎么回事。

这事每个腾冲人都知道,别说是日本人入住,连踏足这片土地都是不可能的。

今天,我就说说故乡腾冲吧……

千万年前,地球上两大大陆板块碰撞在一起。这两块后来被称为亚欧大陆和印巴大陆的板块,以排山倒海的力量碰撞之后,挤压出一道山脉,这道山脉就是高黎贡山。

几十万年前,当人类祖先出现之时,曾经在这里喷发不休的火山已然累了,它们静静入睡,那些火山山体上长出郁郁葱葱的树木和花草,一道道温泉的氤氲水汽被掩映其中。

时间流逝,在这块土地上,一个小城的历史开始了,这个小城的名字就叫腾冲。![]()

腾冲,古称滇越、腾越。位于云南省西部的高黎贡山脚下,与缅甸接壤。

在这块绿色土地上,密集分布着火山、 温泉, 规模之宏大, 世界罕见,是中国唯一的国家火山地质公园。另外还有北海湿地、 和顺侨乡、 云峰山、 来凤山国家级森林公园和高黎贡山世界自然保护区等一大批神奇秀丽的自然景观。

不少到云南来的旅游者冲着秀丽的自然风光和独特的少数民族风情而来。但是,他们却不知道,在云南这个边疆省份,这里还有个中华传统文化的家园——腾冲。也许是因为远离中原,面向东南亚,在历史的长河中,经过多种文化的碰撞、筛汰,腾冲终于迸射出别样的绚丽光芒。

特别是在今天,当我们用新视角去了解腾冲,就会发现腾冲所拥有的精神和文化,正是我们这个时代一直在呼唤和追寻的东西。

大陆板块间的持续碰撞时间以千万年、百万年来计算,也许直到现在也没有停息。同样地,在几千年的中国历史上,在腾冲这个地域,中原文化、南诏文化、抗战文化、异域文化、边地少数民族文化相互碰撞融合,形成了具有多元文化特点的“腾越文化” 。

不论是六百年家国情怀所塑造的最强烈的地域自豪感,还是千年边地汉文化与多元少数民族文化兼包并蓄所孕育的地域文化认同感,亦或从悠悠南丝路上西出国门最后一驿到改革开放四十多年国门边城的开放与包容带来的地域归属感。腾冲人对腾冲,都有着远超其历史积淀与地理区位因素所能体现的自豪。而这样的自豪,并非没有缘由。

家国腾冲,每一段记忆都是碧血千秋的历史。一座城市的历史,不仅仅是一条简单时间轴上的纪事脉络,它为一方水土一方人奠定了文化传承及基础,同时也镌刻了灵魂。溯源每个人的恋乡情结,我们总习惯于追溯家乡的历史:从哀牢故地,到南诏属国、大理八府,真正让腾冲建立深厚家国情怀与浓烈地域自豪感的,是从明至今六百余年。有明一朝,从洪武年间的屯垦戍边,到永历帝逃亡至此,最边远的一座城见证了一个朝代的兴亡,这便是腾冲家国情怀的萌芽。明清两代,从“三宣六慰”到直隶厅,腾冲一直是滇西南政治经济文化中心。这样的家国情怀厚积薄发在抗战时期得以集中体现,腾冲成为中国武力光复的第一个县城。一部滇西抗战碧血千秋的历史,将家国情怀刻入每一代腾冲人的骨髓。

在 70多年前的抗日战争中,腾冲人民和中国军队用血与火铸就的丰碑。在这场战争中,腾冲人民身上体现出来的中华民族精神,再次证明了中华文明的伟大!

七七事变之时,远在祖国西南边陲的腾冲人民就把自己的命运和全国人民紧紧连在一起。一时间,腾冲接连兴办了若干要求抗战的报纸刊物,发表了许多文章声讨日本侵略者的罪行,呼吁全民族团结抗战。全国农村最大的和顺图书馆,利用当时腾冲唯一的一台收音机收听局势广播,并把收听到的情况油印成《无线电刊》,送到县城各单位,张贴在路口要道。抗日战争开始后,根据当时的局势,腾冲是抗日大后方的后方,但腾冲人民积极捐献资金,无数青年报名参军。腾冲人民固守的精忠报国思想,在中华民族生死存亡的紧要关头再一次高扬。

孰料,日本侵略者为了切断中国后方的抗战物资运输大动脉——滇缅公路,于 1940 年进攻东南亚,进而进入滇西,1942 年 5 月占领了腾冲。

腾冲被占领后,从不屈服的腾冲人民马上成立了抗日县政府,建立起抗日根据地,并把失学的学生组织起来开办抗日培训班,组织敌后游击队,建立游击区,与敌人进行殊死搏斗,粉碎了日军的一次次扫荡。其间,时任腾冲县县长张问德写下一篇《答田岛书》,把日军头目田岛和他的侵略军队的罪恶狡辩驳斥得体无完肤;后来,民国政府誉他为“中国县长第一人” 。

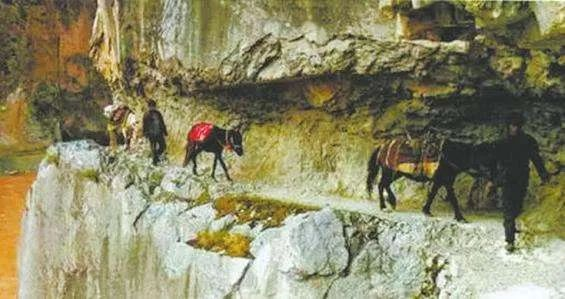

在腾冲,至今还流传着一件真实的事 : 一个日寇大佐骑着一匹抢来的腾冲骡子去扫荡,途中,那匹大红骡子一下子猛跑起来,硬是把那个日本鬼子摔死在地上。这件事也许可以看成是一个意外,但历代卫国守土的腾冲人民更愿意相信这才是腾冲的骡子。

1944 年,中国军队开始滇西大反攻,在青壮年都上了前线的情况下,为了保证军队的补给,腾冲的老弱妇孺,硬是把上万吨的物资背过了海拔数千米的高黎贡山支援前线。当收复腾冲的战役打响后,腾冲老百姓在军队后面运弹药、抬担架,为了争得一个抬担架的机会,一位腾冲商人竟然向抢到担架的民工下跪恳求给他一个为国出力的机会。

在人民和抗日军队的奋勇进攻下,1944 年 9 月收复了腾冲。腾冲成为抗日战争中第一个被中国国民政府军队光复的县份。当时总结收复腾冲之战的国民党诸位将领,在上报国府的文件中明确地表示: 中国军队的辉煌胜利,完全得益于腾冲人民的支持——这个真理就写在那时的纸上。

而在刚刚收复腾冲后不久,在全国抗战还没结束之时,腾冲人除了继续支援抗战,他们还做了一件让人赞叹有加的事。腾冲收复之战,使腾冲城的全部房屋被毁,一般人在此时想到的必然是重建家园。但腾冲人却不这样想,他们想到的是那些在这场战役中为国捐躯的烈士,他们要为烈士们建一个陵园,一个庄严肃穆的美丽陵园,让忠魂在这里安息。

尽管每一家都需要盖房屋,但是腾冲人却踊跃地捐款建起了烈士陵园!总共 40 多万元的捐款,就是在今天这也是不菲的数目呀!与此同时,腾冲的几个大家族把自己家的风水宝地——小团山无偿地捐献出来做烈士们的安息地。于是,就有了让后世表达敬仰之情的腾冲国殇墓园。6000 多位抗日烈士的忠骨被安葬在松涛花树里。腾冲是礼仪之乡,三个占领腾冲时罪行累累、最后被我军打死的日寇指挥官的尸体也安葬在了陵园里的一个角上,墓碑上题着“倭冢”两个大字。

下面这四个脆着的日军雕像,是战役中的日军将领,他们被单独从那些战死的日寇中列了出来做成雕像,为的就是向我国死去的将士们永久的请罪……

墓园建成后的 1 年又 4 个月,国民政府下令全国修建抗日烈士墓园的时候,牺牲在腾冲的烈士们已经在腾冲这块土地上入土为安。之后,腾冲县进入恢复教育的时代,而腾冲的中小学生,每年都必须到国殇墓园好多次,扫墓、种树、凭吊先烈……

文化大革命时期,有人要炸掉国殇墓园,铲掉墓园里的国民党国旗和党旗、青天白日标志,以及蒋介石、何应钦等人题字的刻石。腾冲的老百姓自发来到国殇墓园护园,他们对要来破坏的人说了一个最简单的理由:不管这里埋着的人是国民党还是共产党,陵园是用我们老百姓的钱建的,谁要破坏陵园,就是和我们老百姓过不去!

而那些白天要砸烂一切的腾冲红卫兵小将,到晚上依然去找那些当年留在腾冲的国民党老兵,听他们讲当年抗日的战斗故事。

国殇墓园,是现在中国大陆保存得最为完好的一个国民党抗日烈士墓园。

对朋友,腾冲人永远尊敬。国殇墓园中有一块美国军队在腾冲之战中牺牲的几位烈士的墓碑,因为修建时无法查清这 14 位外国友人的名字,墓碑上仅仅注明 14 位美国烈士。2004年,经过中美多方查找,终于查明 14位烈士的全部名字,腾冲人民在国殇墓园里又立起了 14 块精美的墓碑。

那几个埋在“倭冢”里的日本侵略者的家属前几年也来到了腾冲,要求“归还战争遗骨” ,这理由看似冠冕堂皇,但腾冲人告诉他们,这几个日本人的尸体是经过正式安葬掩埋的,不是那种散落在山野的遗骸,所以不是战争遗骨,不予归还。日本人理屈词穷,悻悻离去。

1945 年,当时的国民政府主席蒋介石在腾冲光复之后说 :“腾冲的文化最高。因为人民早已把战争的意义认识清楚,对国家不惟能有钱出钱,有力出力,而且腾冲人还能有命出命。这不能不归功于文化最高的效力了。 ”

蒋介石对腾冲的评价的确抓到了要点,文化是腾冲精神,也是我们民族精神的根基,它决定着我们国家和民族的命运。我们有足够的理由,为这两个字自豪与骄傲。

开放的腾冲,每一条路都承载辉煌——通向希望。腾冲地处东亚、东南亚与南亚次大陆交汇处,三亚两洋的风在这里汇集。

从悠悠南丝路西出国门的最后一驿,到一带一路西南门户城市,在腾冲发展的道路上,得天独厚的地理区位优势让她从未阻绝于中原,也从未闭塞于边陲。

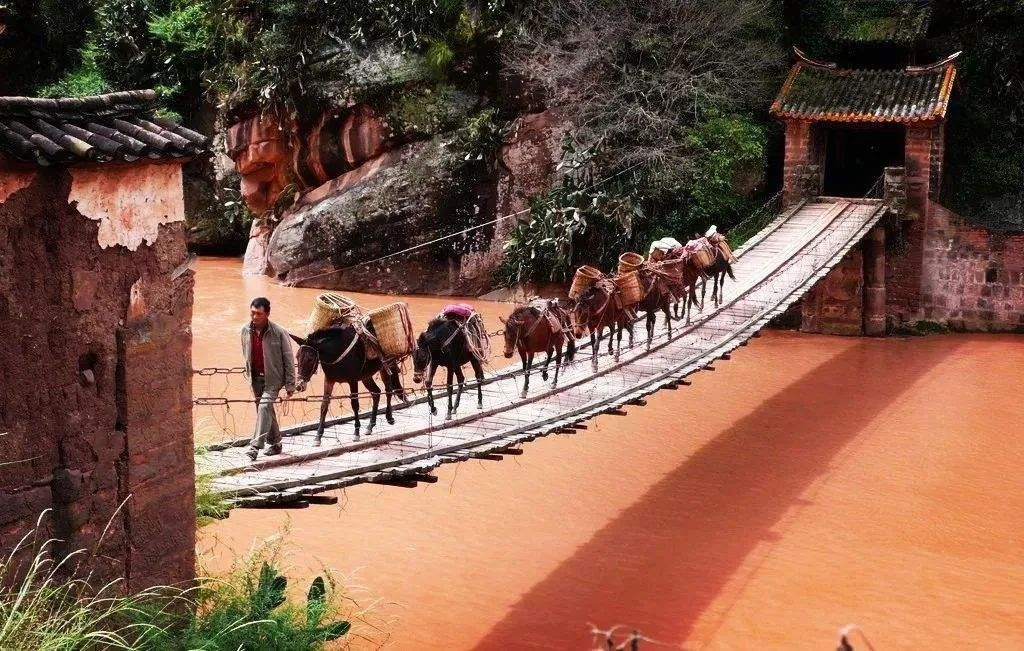

从南丝路上的马帮驼铃,到奔走夷方商通天下;从翡翠玉石的财富线、到滇缅公路的生命线;从国家级口岸设计、腾密公路的建成通车;到高速公路在龙江大桥的合龙、驼峰机场T2航站楼的建成;到高铁、大物流及旅游环线,腾冲速度或许只是民族伟大复兴征程中的一个缩影,而这些日新月异的变化,都将为腾冲插上翅膀……

腾冲的妇女过去有一支歌谣“有女莫嫁和顺乡,十年守寡半年双” ,现代的女子是否能理解这种思想?和顺乡出国经商成功的男子很多,赚了钱寄回来盖大屋,雇丫鬟、仆人照顾在家的女人,这种情况在和顺乡比比皆是。但腾冲的妇女看重的是两个人在一起的感情生活, 金钱不是她们的唯一追求。 这种境界,是不是只会出现在我们那些已经遗忘了很久的故事里?

而那些在外奔波的和顺男人们,也思念着在家的女人,为了不让她们洗衣服的时候被雨淋到,他们在河边上建了洗衣亭。

腾冲的男人在清朝中后期走出国门的一个结果是 : 把新思想、新文化带进了腾冲。1906 年至 1915 年,腾冲一县,赴日、美、法留学者就达36 人之多。科学、 民主、 思想解放、 反帝反封建这些词语第一次涌进了云南, 新兴的印刷、 纺织、 日用化工、 西药业等在腾冲兴办。1911 年 10 月 27日,在孙中山领导的同盟会仰光分部的领导下,腾冲人进行了推翻清政府的腾越起义,在云贵高原上打响了射向清王朝腐朽统治的第一枪,这比昆明的重九起义还早三天。

丰饶的腾冲,每一个街角都能窥见上苍的偏爱与独宠。如果非要给腾冲这浓郁的乡愁与深深的自豪寻找一个物化的事物,那非翡翠莫属,作为翡翠文化发源地与最早的翡翠集散地,极边第一城与翡翠第一城的相拥为腾冲塑造了举世无双的传奇。毗邻缅甸,背靠葱郁高黎贡山,街市上琳琅满目的翡翠珠宝、耕种着万年火山灰积淀的沃土,沿着青石板铺成的路,回到火山石与珍贵木材垒砌成四合院的家,伴着院中四季盛开不败的花,四时果蔬热气腾腾端上桌。在腾冲,每一个街角每一个院落,都尽显上苍的偏爱与独宠;有时候,腾冲人对腾冲的眷恋与自豪,是从归人与过客眼中读懂的。

腾冲盛产玉石,早在明朝,中原军队带来了先进的翡翠加工技术,腾冲迅速成为东南亚的玉石批发集散地,腾冲经济也由此得到迅速发展。明代大旅行家徐霞客来到腾冲时,发出了 “极边第一城” 的惊呼。

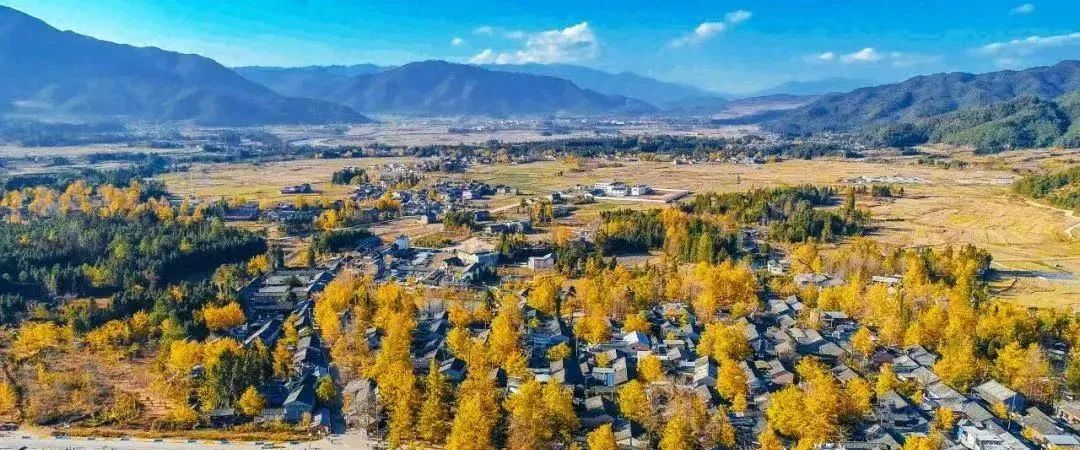

浪漫的腾冲,每一次相遇都是最美的季节。初春时节,漫山遍野的大树杜鹃花开的正艳,高黎贡山下的万亩油菜花海便绽放出一望无际惊艳,粉桃海棠、紫薇娇荷,由春到夏次第开放,月夕时节,满城丹桂飘香,直至腾冲暖冬,银杏村的黄叶尚未落尽,村旁的山茶便已经开得如火娇艳。在腾冲,每一个季节都令人陶醉,每一朵花都值得遇见。

幸福的腾冲,每一天的生活都是轻奢度假。伴着第一声鸟鸣与洒进窗扉的第一缕阳光起床,在宛若园林的城中漫步,在街角吃一碗热气腾腾的饵丝,腾冲便开始了一天并不是特别忙碌的忙碌。这里的变化很快,生活却很慢。街边琳琅满目的商家时而喧嚣时而静谧,喧嚣时主客对着琳琅满目的翡翠珠宝、腾冲特产讨价还价,闲暇时柜台后主人把玩着手中的玉,悠然品着杯中的茶。饭点将至,或三五成群品一桌时鲜,或去菜市寻一些鲜采的菜,腾冲人最精致的幸福不仅仅体现在美玉,更能体现在餐桌。逛一逛葱翠的田园,分不清田里忙碌的身影是在种稻,还是种花。夜幕降临,随便选一个出城的方向,在星罗密布的温泉中随机邂逅一处,浸在这专属腾冲的幸福中,让专属腾冲的温暖滑过指尖。这习以为常的腾冲一天,可以被健康、休闲、奢华、时尚……或者一切能催生旅游度假向往的词汇定义。腾冲人如此眷恋腾冲,也就不足为奇了。

活力的腾冲,每一年的斗转星移都变幻了沧海桑田。腾冲人对腾冲的自豪与眷恋,不仅体现在历史过往的每一个记忆、活在当下的每一个细节,更体现在每一个腾冲人对这片热土的期望与关切。每一个腾冲人,都乐于将一切美的事物毫无保留的分享,只有这样,美的事物才能变得更美,比如缘于腾冲这独一无二的认同感、归属感、自豪感。这份认同感归属感自豪感,属于世代腾冲人、守土人亦或走向远方的人,宜居宜业宜游新腾冲,更属于每一位邂逅腾冲的人。腾冲的自豪里,有你,也有我。

而腾冲文化的核心早在明代就初步形成。600 多年以前,为了维护边境安全,明朝洪武年间,大量戍边军队进入腾冲。这些来自中原地区的军队翻越难以逾越的高黎贡山,渡过怒江天险,在腾冲这块肥美的土地上驻军屯田。他们不仅带来了中原先进的生产技术和商业意识,最主要的是把以儒家文化为主体的文化带入了腾冲。从此,文庙、书院在腾冲涌现,文人学士大量成长,地方史志、文人著作、民间文化空前活跃。

直到现在,腾冲市的大部分汉族都是这些戍边军人的后代,这就形成了在云南这个多民族省份里,腾冲县人口的 95% 都是汉族这一特别现象。

与我们读过的边塞诗篇里的边塞不同,腾冲是一个山川秀丽、气候温和、物产丰饶的地方,在这里戍边的将士也许没有面对大漠黄沙的壮怀激烈,但是,精忠报国和捍卫祖国边疆的信念却丝毫不减。这种信念一代代薪火相传,沸腾在腾冲人民的血脉之中,至今不息。

在腾冲历史上,明代王骥率领大军“三征麓川” ,邓子龙、陈用宾也率兵抗击过外来侵略者。清代,在当时的封建统治者的阻扰和反对下,腾冲人民不计个人得失、毫不妥协地保国守土,进行了著名的抗击英国殖民者的斗争,如马嘉理事件和干稗地之战。

腾冲人世代保持汉文化的纯正性和儒家思想的主导性。在戍守边关的生活中,边防军士们崇文尚武,遵循教化礼仪,积极吸收外来文化精华,遵从“亦耕亦读” “亦儒亦商”的立家为人准则,追求“物我两忘” “天人合一”的君子之德, 重视教育,重视诚实、谨慎的商业道德,使腾冲成为了礼仪之乡。

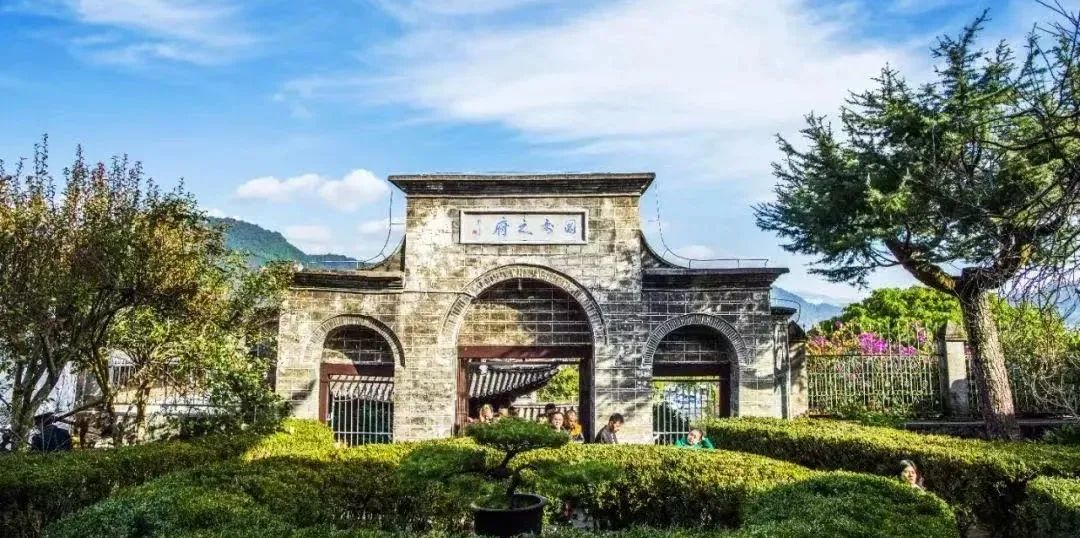

在腾冲,你可以看到怒江以西最大的文庙——黉学宫,看到造纸业至今还保持着供奉祖师爷蔡伦的习俗,看到玉石行业供奉的祖师爷——白玉真人,竟然就是春秋时三献和氏璧的卞和!

最重要的是 ,这些习俗并不是作为腾冲旅游的古迹景点存在;而是中华文化的这些传统习俗仍然是腾冲人民生活里不可或缺的一部分。

从清代开始,腾冲人走出国门,到东南亚经商的很多,本着勤勤恳恳、诚实经营的原则,他们中的许多人成为了名商巨贾。他们摒弃 “唯利是图” “尔虞我诈”的病态拜金主义,发财之后,更加注重自身的学习修养,并把财富用于回报家乡。在腾冲,各种公私学馆遍布城乡,这之中的大部分都是侨商所建。

腾冲有一个著名的侨乡——和顺乡,这个乡里就是靠侨商捐赠,建起了中国历史上的第一个乡村图书馆,且至今仍是中国最大的乡村图书馆,馆藏的珍本善本数目之多世所罕见。在和顺乡,你可以看到,每天吃过晚饭,那些白天在田地里劳动的农民,晚上来到图书馆的灯下读书。曾有记者在和顺乡的田埂上与老农交谈,老农开口一句“尊号何谓?昆仲几许?”的问候把见多识广的大记者惊讶得差点跌下田埂。

我们现在一直强调的“送图书下乡,提高农民文化水平” ,在腾冲,不过是传承了约一百年的历史传统。

腾冲,一个边境上的小城,千百年来,就这样守望着一个精神家园,成为像我一样远离故乡游子永远的乡愁……

腾冲于2017年成功创建了“全国文明城市。这是中国所有城市评选中的最高荣誉,是城市品牌中的“奥林匹克”大奖;成为云南省第一家冲进“全国文明城市”行列的城市。成为全省、全国关注的焦点,可以毫不夸张地说,“全国文明城市”这项荣誉高于过去腾冲所获得的任何荣誉。

这些年腾冲发展越来越好,我为自己是一个腾冲人而感到自豪。可是我又为腾冲做了些什么呢?或许有人会说,我只是一个小老百姓

能力有限,我能做得了什么?那应该是市委政府的事,那应该是当官的事,又或者那应该是有钱人的事,那应该是……而我是这样想的:我们不需要豪言壮语,不需要抛头颅、洒热血,也不需要你捐钱捐物,甚至不需要你做任何奉献,需要的只是我们每个人管好自己,不做有损腾冲形象的事情即可。我们不是常说“文明一个人,温暖一座城”吗?只要我们每个人都把自己做好,这座城市就会越来越温暖,腾冲也会越来越美,这不正是我们大家都想看到的吗?或者在有能力的情况下宣传好腾冲,我在这一点上是身体力行的;几年来,撰写了《热海腾冲》《古老的哭嫁》《西南丝绸之路》《中国唯一城中瀑布》《神奇美丽的腾冲》《给你一日,还你千年》《游云峰仙山》等先后在《中国旅游报》《人民铁道报》《通辽日报》《沈阳铁道报》《铁流》报刊杂志发表,也算为家乡增了彩吧。

让我们每个人都从自身做起,从身边做起,从一点一滴的小事做起,只要我们每个腾冲人都行动起来,共同铸就腾冲的辉煌!

图片来自网络

编辑:开门见喜