铁道兵文苑

【原创】凤凰涅槃60载

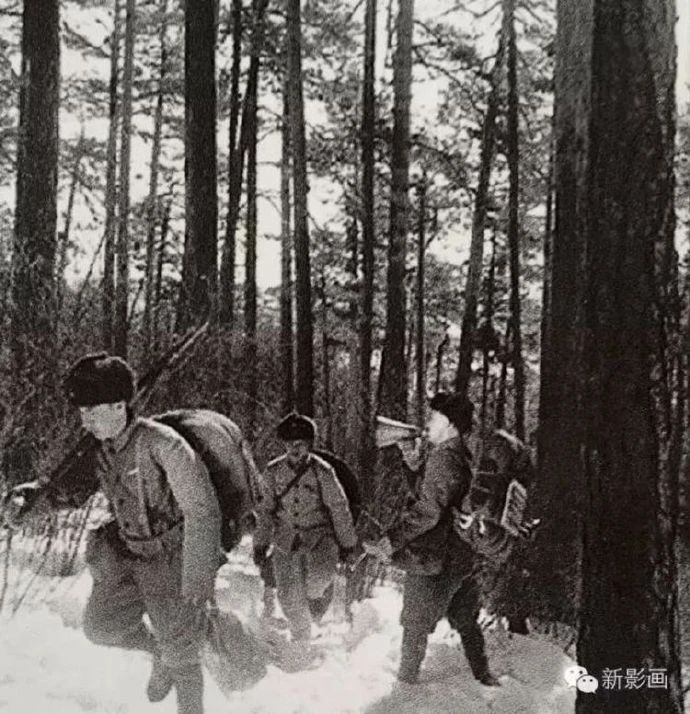

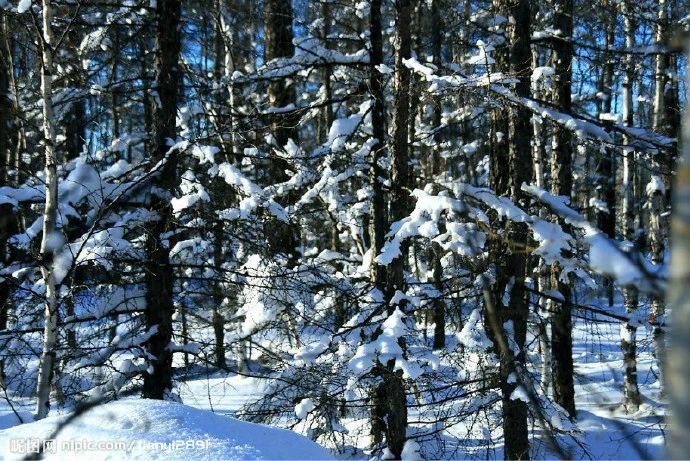

在零下五十度地带戍边筑路,铁道兵在大兴安岭缔造一段人间传奇。

大兴安岭,祖国绿色的宝库。从一九六三年起,铁道兵三个师挺进这里进行大规模开发。八万官兵丹心热血,沸腾了的原始森林,挑战冰雪严寒,成为这些故事的主题。

大兴安岭地区处在祖国的最北部,纬度寒带。全年平均气温零下二度,最低气温零下五十五度。在关内用的寒暑表,没有零下五十度的刻记,到这里已经不适用了。

在寒极地带,一支开发大兴安岭的铁军开进来了。房子没有盖好,先遣连就在露天做饭。炊事员穿了皮大衣,戴了大皮帽、皮手套,大头鞋。土豆冻得像冰球,豆腐冻得像砖头,猪肉冻得锯子锯,切菜要用大斧头。这些困难算什么!

在零下五十度地带,人们到河里挑水。河水冻到底了,都成冰块。这些困难算得了什么!人们把冰砸成碎块,装在麻袋里挑回去。所以,这里有首歌道:“大兴安岭真正怪,挑起水来用麻袋,五黄六月吃干菜,汽车跑的没人快!”

在零下五十度地带,战士们住在帐篷里,睡着用鲜白桦条编的小床。用汽油桶改造的炉子烧起来,房间中间热,下边凉。白桦条里蒸发出来的水气,不断往地下滴,一边滴,一边往下冻;掉到地下的水也一边滴,一边向上冻,冻了几天,上下连成一条条冰柱,仿佛桂林芦笛岩中的钟乳石一般。然而,这些困难又算什么!班长王士中,发明了地火龙,在铺下挖坑道烧火,全屋暖和起来。

英雄的大兴安岭开拓者,他们从抵抗冷,到认识冷,化不利因素为有利因素,利用冷为我们服务。原来说,零下十五度就不能在冰河上施工。可是,他们打破保守思想,在冷得多的条件下架桥。

在额穆尔河大桥工地上,曾经出现一个动人的场面。六号桥墩的位置正在中流,水深流急,不好筑围堰。怎么办?技术员同战士们商量,想出了冰沉箱的办法。

战士们在六号桥基上,先用冰块筑成了一道围墙。他们到河边打出一尺八寸厚的冰块,用大锯子锯开,每块像办公桌那么大。十五个人,两天搬了四十立方米冰块,砌成了十六米长,八米宽,一米五高的冰沉箱,有六间房子那么大,象座水晶宫。

冰沉箱安放在桥墩位置的冰面上。战士们在四周挖出冰沟,用木桩固定好,又把四周围起,使流水变静水。在那年除夕,冰沉箱下沉到水底。由于有个地方悬空,冰沉箱下面还有水。技术员同战士们商量,决心以冷治冷,使冰沉箱下的水冻起来。

战士们在西边密不透风的丛林里,开出了十八米宽的风道,朔风直扑过来,桥基的温度降低了。技术员半夜到河面探测基坑冰层厚度,不一会儿,他的大头鞋冻在冰河上了。同志们拿来铁锹撬开,他才迈开了脚步。冰沉箱漏了,战士们扒上去堵,手套都冻上去,衣裳也沾住了,浑身像个冰棍。

风啊,再大一些吧!他们觉得,零下五十度还不够冷,最好是零下一百度。战士们找来两个鼓风机,往冰沉箱里吹风。鼓风机一吹,冰沉箱下面的水和土,冻结加快了。技术员同战士们一面刨冰,一面吹风。他们昼夜不停,施工进度加快了。冰沉箱获得了完全的成功。某部给技术员记了功。

就在一个冬天,人们在五十六道冰河上,凿掉了十二万立方米的冰碴,挖成了二百多座桥梁基础,修筑了三百多座涵洞。

在大兴安岭,我们听到了一首热情的歌词:问我苦不苦?想想红军长征两万五!问我苦不苦?想想全国七亿五!

大兴安岭的开拓者以万里长征的红军作为自己的榜样,把全国七亿五千万人民记在心中。在艰苦的斗争中,他们收获了新的快乐。

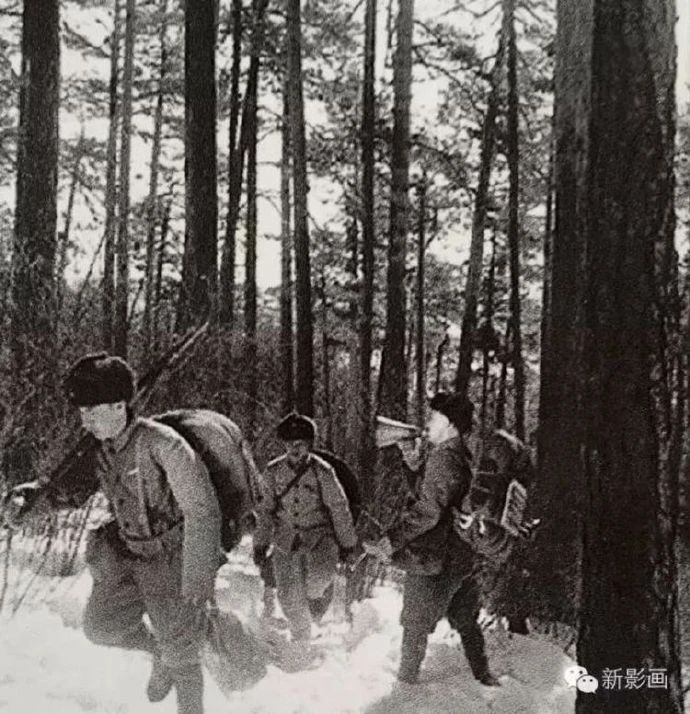

他们背着干粮,带着仪器;披荆斩棘,走前人没有走过的路。黑熊半路截击,给他们打退了;饿狼围攻帐篷,给他们撵跑了。为了计算里程,他们的腿上绑着一个精巧的计步器。一天走了多少里路,看看计步器就知道了。

进入原始森林,迷路是常事。计划十天,常常半个月出来。所以,他们都学会在森林中找食物吃的本领。他们吃过白桦树的里皮,吃过地黄的根子,吃过蛇和蛤蟆,吃过松树里的蛤虫,喝过白桦树的汁液……

晚上,勘测队员们用河水泡过的腐木点起了篝火,用鲜树枝铺地宿营,轮流站岗放哨,迎接一个又一个的黎明。

要修铁路,先得有公路。在大兴安岭修筑公路,又是多么艰苦啊!如今,林区的公路到处伸展。我们且看古源四十公里的公路是怎么筑成的吧!

在这四十公里中,有十五里塔头地。所谓塔头,就是油包草、乌拉草或三楞草丛生在一起,年代久了,根部越来越高。在沼泽地里,水桶粗的草丛,突出得象个小宝塔。这些塔头有弹力,踩上去如落在海绵上。一不小心,就掉到齐腰深的沼泽里。

大兴安岭的开拓者,进一步调动了群众的积极性,决心征服塔头。塔头两边是山,如果到山上取土垫,一年也完不成。他们就把路线两侧的塔头从根底切断,把根子朝上,扣到塔头的中间,一个挤一个,结结实实。

一天早上,人们忽然看到路中鼓起了许多冰丘,大的像个房子,小的像个帐篷。原来,天气暖了,冰雪渐融,在腐殖土层和黄胶泥中间,形成了一个水带。水攻破了腐殖层,滴到地面上,夜里冷,又冻起来,越积越多,就形成了冰丘。任凭什么困难,也难不倒不怕苦的铁道兵。他们寻找出地下流水线,挖了一条深沟,把水截住,引向别处流去。冰丘不长了,他们再动手把它搬走。

筑路大军又碰到了滑石流。那些滑石,脸盆大、碗口大,上面长满了青苔,在山缝里乱钻。头天搬光了,第二天一堆石头又下来了,淌起来没有个完。大家就动脑筋,砌道石墙,挡住滑石,把公路向前伸展。

如今,你如果走在这平坦的公路上,怎么能不对这些开路先锋怀着感激之情呢?

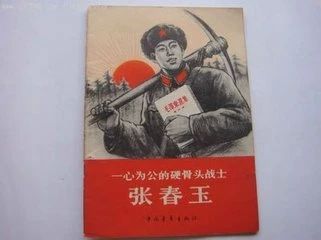

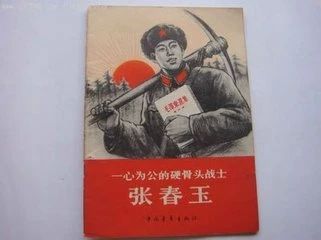

大兴安岭的青年士兵,把自己的军旅日记叫红色日记。展开这些红色日记,便看到他们如何发扬老一辈的艰苦奋斗作风,做忠诚担当的接班人的时代画面。

在伊勒呼里山北麓,有个新成立油锯采伐队。19岁的油锯手小吴,开始背着油锯,觉得挺神气的。可是,背了二十三斤重的油锯上山,毕竟不是容易的事。油锯发动起来,手都震麻了。他决心磨炼意志,学好技术,独立操作。一次,他在伐一棵樟松时,把两边都拉透了,可是树不倒。他不慌不忙,用油锯在一边斜抽一块小片,把樟松放倒了。一次,不顾令人作呕的混合油沾上嘴唇,把堵塞油锯管的松毛吹出来。大家都赞扬小王干得不错。

一天,他和战友伐了一百多棵树。第二天,老连长来了,看到伐根高出标准要求三厘米,就对他说:“我们身在森林,也要惜木如金。如果每棵树的伐根高出三厘米,那要浪费多少木材啊?”小王听了,就向老连长表示要好好学习,降低伐根,节约木材。

大兴安岭筑路会战为青年士兵成长铺平了道路,几年中就为铁道兵13团培养了一批钢筋工、架子工、水泥工、电焊工、红炉工和司机一百五十多人。

走到大兴安岭,人们会听到鄂伦春人无比热情地说:“库列顺!”库列顺的意思是团结。在大兴安岭的会战开发中,我们看到了民族团结的巨大热情。困难多嘛?团结起来对付它!困难大嘛?团结起来对付它!

上万平方公里的森林,谁来开发它?林业工人!谁来建设它?铁道兵!谁来保护它,铁道兵和少数民族人民一起保护它。

鄂伦春族的猎民,都担当起护林员的责任。他们骑上长鬃马,到处巡逻。初夏的一天,鄂伦春人爱顺和坦李巴图等几个人来到密林深处,忽然一个响雷落了下来,森林里有两处起火了。他们发现以后,迅速奔向一处火场扑打,很快把火扑灭了。可是,另一处火场却蔓延开来。他们一边扑打,一边派爱顺向上级报告。

不久,各族人民赶来,共同开了火道,扑灭了火灾。森林中会迷路么?可是,一个人迷路,会有十个热心人去带他出来。

一天,一支铁道兵勘测小分队,进入了原始森林。小王和小张两人在后边迷了路。小分队发现丢了人,连夜寻找。鄂温克族老猎民马嘎达带着青年猎手希班、马科辛和女青年戈芝赶来了。他们说:“快走吧,快走!我们带路。晚一分钟,就会给同志们增加一分危险。”

人们踏着野兽走出的小道前进。小王和小张两个人,走了两天一夜,已经精疲力竭了。小王眼前一黑,倒了下去。小张背着他走。他清醒过来,对小张说:“你一个人去找队伍吧!背了我两个人都走不脱。”小张安慰小王道:“你在这里不要动。我找到小分队,马上来接你。找不到,我也回来。”

小张把冲锋枪中的九发子弹留给了小王六颗。小王说:“你带着吧,我还有!”小张说:“你留着。我的力气大,碰到野兽用刺刀也能对付它一阵。”小王捧着闪闪发光的子弹,流下了热泪。

希班、马科辛不顾劳累和饥饿,带着大家送走夜色,迎来朝阳,终于找到了小王。他这时已经昏迷过去了。身上叮满了蚊子、小咬和瞎虻。人们把水壶送到他的唇边,他才慢慢醒来。

小张走了一夜,昏倒在河边的沼泽地里。他清醒过来,举起冲锋枪,将仅有的三发子弹,射出了两发,等待亲人来救援。马嘎达和戈芝在远处听到了枪声,大喜过望,带人赶来。第三天早上,人们胜利会师了。

鄂温克的兄弟姊妹们,举起了猎枪,“叭!叭!叭!”山鸣谷应,庆祝胜利!

那是在冰天雪地中,少数民族同胞为开发大兴安岭的铁道兵们,带了多少路,谁也无法计算。鄂伦春人用草原马,拉着名叫草上飞的大轮车,鄂温克人用绰号叫“罕达犴”的驯鹿,为部队运送了上万吨建设物资。那里都是一颗颗少数民族人民的心啊,同大兴安岭开拓者的铁道兵心连在一起!

大兴安岭的开发者,以巨大的革命热情,战胜了严寒,战胜了困难,建成一纵两横的林区铁路网线,开发了一个又一个新的地方。

如今60年过去了,我们战斗过的地方,诞生了许多富有时代色彩的名字!像翠峰、劲松、新天、碧州、壮志、翠岗、绣峰等等。随着大兴安岭的开发,新的地名、山名,河名,一个又一个地名标到地图上来。

大兴安岭群众说,我们真要感谢当年开路的人民铁道兵。他们披荆斩棘,建立了新的车站、铁路、城镇、村庄,又热情地赋予它们以有意义的名字。每一个新的名字的出现,就标志着一个新的里程。

大兴安岭今天新生态林业发展建设,正从一个起点转换到一个新的起点。

大兴安岭凤凰涅槃,60年轮回,一切正在开始,迈向光辉的未来。大兴安岭的原始森林,将在一定的时间内进行轮伐,永远为祖国的建设提供木材。

人们在新的里程上,回忆起大兴安岭开发的起点,都会怀着激动的心情,忆起那个英勇无畏,铁血报国的消失兵种。

图片由作者提供

编辑: 老粥