【原创·散文】

伊敏河情思

作者:三师 吴凤祥

草原苍翠如画,林海秘境幽深,河水清澈甘甜,湖泊映照蓝天……

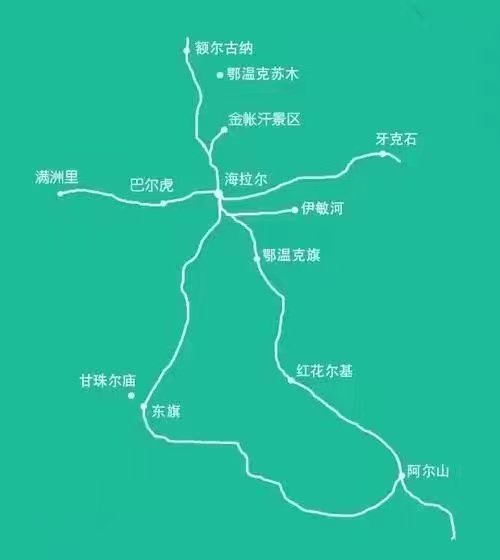

在这拥有森林、草原、湿地、湖泊、河流的国家森林城市、全国优秀旅游城市——呼伦贝尔市,在她的中部偏西南,大兴安岭西麓的低山丘陵与呼伦贝尔高平原东部边缘的接合地带,有一条夏雨冬雪兼补的河流——海拉尔河。(也可称之为:海泐儿水、海勒河、海剌尔河、哈拉尔河)海拉尔河网多集中在东部,且支流密布,结构呈树枝扇形状,主要支流有库里多尔河、牧羊河、莫尔格勒河、免渡河等,伊敏河是其中的一级支流。

伊敏河发源于大兴安岭蘑菇山北麓鄂温克族自治旗红花尔基镇的东南部,沿途有敖宁高勒河、威特根高勒河、锡尼河和辉河汇入。河长359.4公里,流域面积22640平方公里,年径流量12.75亿立方米。伊敏河流域处于呼伦贝尔东南部从山地向草原的过渡地带,自南向北流,纵贯鄂温克自治旗,穿过海拉尔区城区,于海拉尔区城北汇入海拉尔河。

海拉尔,在地图上公鸡形的中国版图的东北方,公鸡头的西北侧,临近俄蒙边界,是一座美丽的草原城市。

伊敏河像一条无瑕的玉带围系在这座小城的腰间,用她那甘甜乳汁一样的河水滋养着两岸的人们,同样也哺育过我们三师的铁道兵。

她的上游为山地林区,河宽在20~50米之间,森林繁茂,既有刚劲挺拔的落叶松,也有四季常青的樟子松;既有高耸入云的山杨,也有银姿婀娜多姿的白桦……这些都是国家建设用材。为了运出这些森林资源,铁道兵在此克服了酷寒的自然环境,花了12年(1964~1976年)时间,修建了嫩林铁路。

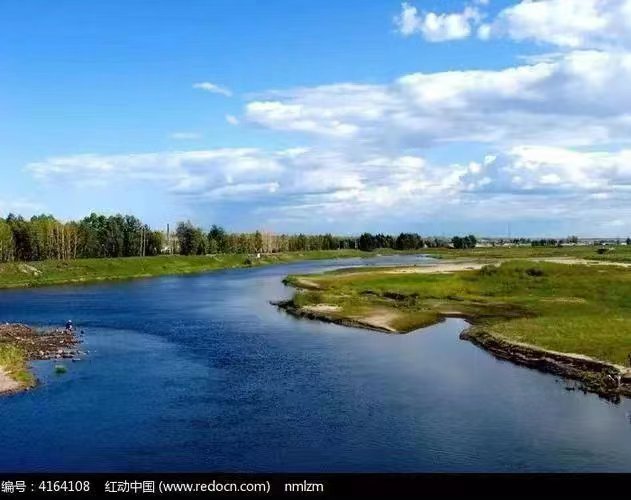

河水向南,开始进入丘陵和草原地带,河宽逐渐变得宽阔,平均宽度扩大到50~80米。伊敏河河水从鄂温克旗广阔的平原婉转前行,在海拉尔市区穿城而过,形成了一道亮丽的风景线。

然而,宽阔的河水不仅阻碍了两岸各民族的交往,而且也阻挡了煤炭的运输。1959年经国家地质勘察,地处大兴安岭山脉西坡区域的伊敏盆地北部孟根楚鲁向斜之中有煤田,且煤层厚而平缓,浅部可露天开采。

为了运出伊敏煤矿的煤炭,国家决定修建一条煤炭运输专用铁路——伊敏线。规划的伊敏铁路长76.8公里,由滨洲线上的海拉尔东站引出,向南沿伊敏河西岸,濒河而上,进入伊敏矿区。因此人们把伊敏线也称之为海伊线。

为了修建这条铁路,1976年9月随着吉林烟白线(烟囱山站至白山镇)铺轨通车,铁道兵司令部调在吉林的三师第十一团和第十四团挥师伊敏线,会同十二团,于1977年秋转进内蒙古自治区。第十四团承担海拉尔火车站的扩建工程。第十一团和第十二团担负修建伊敏支线铁路。

西索木伊敏铁路桥是伊敏线上的重点工程,修建此铁路桥和相邻公路桥桥墩的任务就自然落到了经历过抗美援朝战场磨炼过的我十一团(桥梁团)头上。我二营十连是个半机械连,有发电机、抽水机、卷扬机、塔吊、压路机等多种设备,是团部的机械保障连,因此我连是建桥墩的主力连队之一。

1977年秋季,我连奉命从吉林桦甸的烟白线到内蒙鄂温克旗西索木,参加伊敏线建设。为了浇注桥墩,方便施工,连队就驻扎在伊敏河畔,从此我们开启了与伊敏河的亲密接触,和伊敏河建立了深厚的感情,有了伊敏河畔的军旅生活故事。直至退役后,我们这些曾在这里战斗过的铁道兵,都对第二故乡的伊敏河怀有母亲般的深情和眷恋……

伊敏河是幽静的。从伊敏河的悠久历史看,它自古以来就是北方游牧民族成长的摇篮。东胡、鲜卑、回纥、室韦、契丹、女真和蒙古等北方民族都曾在伊敏河畔创造了光辉灿烂的古代游牧文化。如果把呼伦贝尔大草原比作中国历史上的一个幽静的后院,那么伊敏河就是流淌在这个后院的一条小溪。自从来了咱铁道兵,这个幽静后院的小溪啊,由“静”变成了“动”,热闹活跃起来,这里创造了高寒条件下“以冻制冻”筑桥墩的光辉历史,这里抒写了铁道兵文化的内涵,展现了伟大的铁道兵精神!

伊敏河是清澈的。伊敏河虽然处于高寒地带,却丝毫没有影响它的美丽和温馨。原生态的伊敏河畔没有人工雕琢,天然质朴,风姿绰约、美丽丰腴。每年四月中旬,海拉尔伊敏河结束漫长冰封的冬季迎来开河之时,春风就吹绿了伊敏河两岸,绿草茵茵,野花幽香。河畔长满了小草和各种野花,野花的品种繁多,有野山菊、小罂粟花、牵牛花、山丹、黄花、百合等各色草木花卉。伴随着花草的芳香,蜂飞蝶绕,百灵鸣唱。这时的伊敏河更是沙鸥点点,蛙声悠扬,波光粼粼,清澈透明,有着“水皆缥碧,千丈见底;游鱼细石,直视无碍”(南北朝·吴均《与朱元思书》)那样的晶莹剔透。

没有污染的原生态河水,潺潺流水,轻轻涟漪,碧波荡漾,清澈甘甜。清纯的伊敏河水啊,不仅令人心旷神怡,而且让我们铁道兵战士心静如水,思想清无杂念。在它的身边工作生活,我们战友之间都能敞开了心扉,交流情感,互帮互助……

在伊敏河边,班副任进田教我抽水机的操作技能,班长陆双郎给我讲解内燃机原理……

在伊敏河畔,我和知青战友丁连祥聊插队下乡时的趣味故事,与山西战友魏德说家乡,谈理想,畅人生……

在伊敏河里,副排长桂晓东领着我们逮鱼(详贝我连的系列战斗故事之之七《逮鱼》)使我们有了趣味的军旅生活……

伊敏河是丰盈的。因为海拉尔是盆地,上世纪六、七十年代伊敏河水比较丰沛,渔业资源十分丰富。1961年夏天,我国早期最著名的地质学家翁文灏先生来到当时的海拉尔市游览观光时曾题诗《临渊得鱼》:“朋侪能猎复能渔,收获丰盈载满车。朝出倡言期必得,晚归共见话非虚。喜知沼泽多鳞种,遂使盘飨添鲫鱼。塞北富源欣在望,齐民要术莫踌躇。”从这首诗中可以想见当年伊敏河美丽富饶的兴旺景象。

一次业余时间,副排长桂晓东(我当兵时,我排没有排长,副排长主持全面工作)为了激发带着我们逮鱼的积极性,去捉鱼之前,给我们讲了一个鄂温克老牧民讲给他的故事:

过去伊敏河鱼多得惊人,河边经常有大鱼游上来晒太阳,有的鱼眼睛像茶杯口大,像小胖娃娃一样逗人喜爱;河里大小鱼黑压压拥挤不堪,套马杆插下去都不倒。由于有多少摇头晃尾的各类大鱼干扰,使牛羊不敢近前饮水。牧民想出了一个土办法:用做蒙古包的“哈沙”(一种网络状的栅栏)圈成一个圆筒形立在河里,这样就避免了鱼的干扰,牛羊才能放心地饮水。

我们不知道这个故事的真伪,但是有一点是可以肯定的,草原上的少数民族同胞,不善吃鱼,嫌鱼剌卡喉,没有他们大囗吃肉来得爽,所以伊敏河及它纵横交错的的湖、泊、溪、荡、沟、塘及星罗棋布的大小沼泽是天然的鱼场,原始生态,物产丰富,鱼肥鳖壮,无人光顾。

记得一次周日,排长领着我们逮了两条大鱼,我们在岸边收拾干净后,架起干柴烧半锅清澈的河水,将大鱼放到行军铁锅里炖,什么佐料都没有,只放了一把盐。一会儿,就闻到一股鱼味扑鼻而来,煮熟后一尝,鲜嫩无比,纯正高雅,馨香四溢。转眼间,又累又饿的我们将鱼及鱼汤倾锅而下,那野炊的特殊的美味至今难以忘怀。

让我再说说我连拦河堵流筑坝取黄砂卵石料时,顺便逮鱼改善伙食的“一举两得”故事吧。

1978年盛夏时,伊敏河到了枯水季节,河道窄了,正好是取砂石料的好时机。铁道兵为了节约建桥成品,因地制宜,就地取材。营部决定筑个小坝,方便各连队挖取砂石料。我连接到任务后,被战友们称之为“上山知鸟音,下海知鱼情”的“小诸葛”,一排战士梁茂荣心里的小九九又来了,他想:鱼有闻水声寻食物的个性,堵坝时留下的唯一既出水又拦鱼的网处水声大,是逮鱼的最佳位置,便同连领导说:“既然要筑坝挡水,不如在坝上装上钢丝网,顺便逮点鱼吃吃,改善一下伙食,不是一举两得吗?!”

建议虽好,但不能影响军政关系,军民关系,连部不敢轻意作主,把建议上报营部,营部考虑到当地农牧民不善食鱼,就同意了连队意见。这样由四排(修理排)在帮施工连加工黄砂筛子时,精加工了一张挡鱼网。网装夹在坝中部水流最急处,水过鱼不过。派专人负责管理,放在坝边的捞鱼兜杆网专门等着鱼儿到来。原生态的河流,真像“洪湖水呀浪打浪”,“清早船儿去呀去撒网,晚上回来鱼满舱。”有鲢鱼、鲫鱼、鲶鱼,大的也有十二三斤,逮到的鱼全营各连分享。伊敏河真丰盈啊!

伊敏河是“火爆”的。它既丰沛、温柔、安顺,也有个性,有脾气,更有勃然变色,大发雷霆的莽撞之时。

1981年6月中旬一个星期天的清晨,呼伦贝尔大草原春意盎然,气温迅速回升,伊敏河水不再是轻轻的涟漪,而是汹涌的波涛,从上游咆哮着冲刷过来的浮冰、冰水排山倒海地向下游奔去。由西索木伊敏河铁路大桥、公路大桥桥墩挡住的冰雪也迅速融化,洪水向我连驻扎在离伊敏河岸约200米的营区涌来,早晨的军号声还未响起,全连还处在睡梦中,浇灌桥墩的特种水泥告急!枪支弹药告急!电器设备告急!通讯器材告急!文件档案告急!

当站岗的士兵发现的时候,营区外一片汪洋,西边一侧的洪水已向营区扑来……

险情就是命令,连长付德海沉着应战,一边向营团领导汇报,一边命令全连向营房后的山坡上撤退。

在他的命令下,一排二排迅速抢运水泥;三排抢运枪支弹药;四排抢运电器设备。先抢运国家物资,后抢运生活物资,成了全连的共识。

共产党员上去了!共青团员上去了!勤杂人员上去了!病号也上去了!全连官兵个个争先恐后,忙而不乱,有条不紊,奋不顾身,斗志昂扬,动作胜比紧急集合……

咆哮的伊敏河洪水在我们铁道兵面前低下了高贵的头颅。这一次与伊敏河的亲密接触,我们和伊敏河又进一步交流了“感情”。

伊敏河是“封闭”的。由于它处在高寒地带,全年有八个月它紧闭着双眼。

1979年对越自卫反击战前夕,我营组织了一次实战野营拉练。我们行进在冰封的伊敏河时,又与上大雪纷飞,狂风怒吼,雪虐风饕,身上的“四皮”成了单衣。前不靠村,后不靠店,在零下40摄氏度的伊敏河冰面上,我被冻得除了脚还有点知觉,手完全麻木了,野炊时我见炊事班正在烧水,就偷偷地把手放进了冒着热气的锅里,哎呀,是热?是冷?是麻?抽出手那一瞬间比死还难过,后来,我的手脱了三层皮。伊敏河啊,我这一生怎能忘记你这个真“朋友”!

1980年冬季为了给试运行的往返蒸汽轮火车加水,我连在伊敏河边搭建了有“地火龙”的帐篷,把抽水机安装在内,然而抽水机的进出水管始终在室外,如何防冻?我一排(抽水机排)针对零下三四十度的严寒冰封情况,采取了接到师部调度室专用电话的命令后,才发动汽油抽水机,拉出进出水管,并迅速接上。事先在河边挖一个直径约为8米左右的圆深塘,保证有充足水源。

然而,一次深冬的夜晚,大雪纷飞,寒风凛冽。我的第二任副班长曹顺宗接到师部调度室电话命令后,带领我们查看取水现场,发现我们不间断经常捣鼓的取水口被冻得结结实实。当即带领我们用铁镐、钢钎、大锤砸冰,但是伊敏河始终不肯配合,不愿露脸。怎么办?

一个电话打到连部,连长率领增援力量赶到,迅速凿出一条冰槽,安放带来的炸药,接上雷管、引线,随着冰面被炸开,冰封的伊敏河露出了真容,不愿答理我们的伊敏河向我们“开放”了。(详细细节见我连的故事之八《滴水成冰的日子怎样给火车加水》)

伊敏河是“开放”的。西索木伊敏河铁路桥建成后,伊敏线全线贯通,伊敏露天煤矿的优质煤炭源源不断地流向全国各地,少数民族地区融入了内地的发展,随着改革开放的深入,“美丽和发展双赢”观点深入人心,特别是党的十八大以后,当地政府坚定不移走生态优先、绿色发展之路,对“山水林田湖草沙”进行综合治理,这里的生态环境得到了更好的保护和发展。

现在的伊敏河,河拓宽了,水更清了,树更茂了,野生的水鸟更多了,只要你走到她的身边,嬉戏的野鸭,凌空的飞燕会扑面而来……

被它围绕的海拉尔城年年在变化,富有时代感的各类文化广场,展现反法西斯战争和远古历史的雕塑和浮雕,让你走进时空的隧道。伊敏河两岸的沿河公园在不断的延展中各具特色,各有各的文化内涵。

现在的伊敏河畔,春季冰雪融化,夏季百花争艳,秋季五彩缤纷,冬季火热豪迈,让你流连忘返。时代发展中的海拉尔智慧开放、生态宜居、幸福平安……

今年8月海拉尔媒体中心发布了“我在伊敏河畔等你来”的特别报道,这个我们铁道兵曾经战斗过的小城已不再仅是诗情画意,而是一种奋斗的精神,一种澎湃的力量。她告诉我们:草原的心胸,伊敏河的浪漫,涌动生机的海拉尔,张开双臂等着你的到来……

伊敏河,来自草原深处的河,你是呼伦贝尔人的母亲河。你千年流淌、历史悠久;你蜿蜒曲折、婀娜多姿;你绵延千里、奔腾不息!

伊敏河,你美丽的身姿,年年岁岁都迎着春风,踏着欢快的节奏穿过碧绿的鄂温克大草原,像一条洁白的哈达忘情地扑进呼伦贝尔人民的怀抱,你哺育了无数草原儿女,荡涤了历史的尘埃,传承着历史的文明。

伊敏河,你也用甘甜的乳汁,哺育过我们铁道兵。为了修建你上面的铁路、公路大桥,我们曾无数次流连于你的河畔,领略过两岸秀美的自然风光,倾听过河水的滚滚波涛,你是我们的青春岁月,你是我们的军旅生涯,你也是我们铁道兵战士心中的母亲河啊,我们在你的身旁成长成熟!

“红豆生南国,春来发几枝,愿君多采撷,此物最相思。”唐代诗人王维这首借咏物而寄相思的诗,也引起我的共鸣。每当我站在浦兴公园旁的曹家沟河边,每当我站在“东方明珠塔”边的黄浦江畔,我都会想起你——伊敏河。想起你,我就想起在雨中“夜战”,在雪中“冲锋”的战友;想起你,我就想起雪莲般的帐篷——我们的营房,我们的家。你是我们铁道兵战友之间的感情纽带,你是我们军旅生活的缩影,你是铁道兵“逢山凿路,遇水架桥”的写实,你是我们铁道兵“风餐露宿,沐雨栉风”写真,你是我们铁道兵不畏艰苦不怕困难的写照!

伊敏河,当你听到“哐当、哐当,喀嚓、喀嚓”的火车鸣叫着“呜、呜、呜……”笛声时,当你听到鄂伦春、鄂温克,蒙古等少数民族同胞脱贫致富奔小康的欢笑声时,你还记得当年铺路架桥的铁道兵吗?

伊敏河,你粼粼的波光将永远留在我的记忆里,你的幽静,你的温柔,你的清澈,你的丰沛,你的丰盈,都刻在我骨髓里,融入我的血液中,我愿用西索木铁路大桥的桥墩作笔,用你的琼浆作墨,抒写你“水畅、河清、岸绿、景美”,描绘呼伦贝尔大草原的风采神韵,辉映你河畔园林的美景,让你的人文景观和自然景观相得益彰。

流光易逝,记忆永恒。从海拉尔走出来的铁道兵战士都怀念自己的军旅生涯,难忘自己的青春岁月,但是这种怀念和难忘都离不开美丽的伊敏河。伊敏河让我魂牵梦绕,因为你的液浆灌注过我的饥体,给了我智慧和力量,使我成为了一个真正的铁道兵战士,你使我懂得了“钢铁是怎样炼成的”!你是铁道兵战天斗地的缩影,你浓缩了铁道兵文化的内涵,你是伟大的铁道兵精神的象征!

最后,一首词林正韵卜算子抒写对你的情思:

水碧草丰馨,净土天堂美。牛马羊群逐浪波,长调悠扬递。

煤电重兴工,河助云蒸势。装点毡包客涌游,茶奶飘香至。

伊敏河水的甜味,草原奶茶的香味,将永远留在我的心田里,永远飘香……

伊敏河,我为你骄傲,为你自豪!

(仅以此文献给相思的伊敏河,献给在伊敏河畔战斗过的战友们,伊敏河畔永远飘香在伟大的铁道兵精神!)

89311部队(铁三师十一团)二营十连战士吴凤祥作于上海浦东。