【原铁道兵第七师曾经在洛阳驻扎过,河南铁道兵退役军人联谊会20余名战友,来到洛阳市洛龙区李楼镇的北石人村,找到了当年“钢八连”的老房东李守义,并看到了当年的老照片和现今已坍塌的旧屋,但在大家的心中,依旧留有永不褪色的记忆——】

原铁道兵第七师曾经在洛阳驻扎过,去年在一次洛阳铁道兵战友聚会时,河南铁道兵退役军人联谊会会长陈百岁给我说,他说洛龙区李楼镇修撰史志的孙建邦老师给他打电话,说李楼镇在修志中有北石人村的一名老教师回忆,说当年铁道兵第七师二十一团三营的“钢八连”,曾经在他们的这个村里驻扎过,作为那时候年轻的房东,部队离开时连长和指导员都送给他照片作为纪念。

我马上想到了我们刚当新兵的时候,在团里实验室的王迎建也给我说过这件事。因为我们当兵的时候,接兵的人告诉我们是特种兵,到了部队才知道这种特殊的兵种就是铁道兵,因为我们的这个部队就是原来的铁道兵七师,于是对当年铁七师在洛阳的事情就很感兴趣。

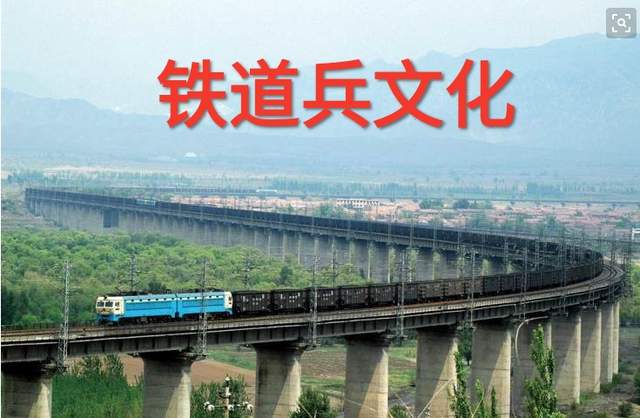

当时,很快联想到上世纪六七十年代的那条“焦枝铁路”。那是一条自河南省焦作经济源、洛阳、南阳,到湖北襄阳再到湖北省枝城的“焦枝铁路”,此线纵跨豫、鄂两省,穿越豫西丘陵、南阳盆地、湖北荆山、江汉平原,1969年11月动工兴建,于1970年7月修成通车。后来一打听和查阅资料,才知道那都是当地的民工修建的,真正的铁道兵却没有参与。因为从铁道兵逢山开路、遇水架桥的历史上,包括铁七师所修过的各种线路上,是很少到过河南的。

王迎建说,他是听我们33团的刁参谋长说的。这个刁参谋长是山东蓬莱人,是建国前从山东老家入伍的,参加过抗美援朝。当时说铁七师在洛阳的那个时间,刁参谋长还是个新兵,他在一个连队做理发员,他们的连队就驻扎在洛阳南边的关林附近,距离龙门不远。他说那时候给战友们理完发,他总要把用过的洗头水顺手泼在院内的一个低洼处,时间久了,那个被水泼过的地方就露出来一个洞口,他和战友们觉得好奇,就将洞口挖开,没想到里面有一个装满金银元宝的土罐,还说那个罐子花花绿绿的很好看,可能是古代那个皇宫流传出来的,还说你们洛阳的地下到处都是宝贝。

后来,我和王迎建抱着好奇心理,还专门去了一趟洛阳关林,还查找了一些资料,也询问过当地一些年龄比较大的住户,都对当年有没有铁道兵在此地驻扎过的事情模糊不清。想想也是,洛阳的发展变化很快,尤其改革开放以来,关林附近旧城改造、城镇提升等工程的不断发展,别说是道听途说的地方不好找,就是凭着过去印象的村子和住户,现在找到也绝非易事。

不过,百岁会长还是很有心的。他说是2019年初接到的洛龙区李楼镇编修镇志孙建邦老师的电话,其实那是一个求助电话。因为镇里修地方志,李楼镇北石人村一位87岁的李守义老人说到一件事情,说是在1953年冬至1954年夏他十七八岁在洛阳简易师范读书的时候,村里驻扎过一支部队。由于寒假后他在五郎庙小学实习,所以就天天地回家和驻扎在他们家相邻的一个连队官兵经常见面,交流多了就相互熟悉起来,知道这个连队对外的称谓是“钢八连”。

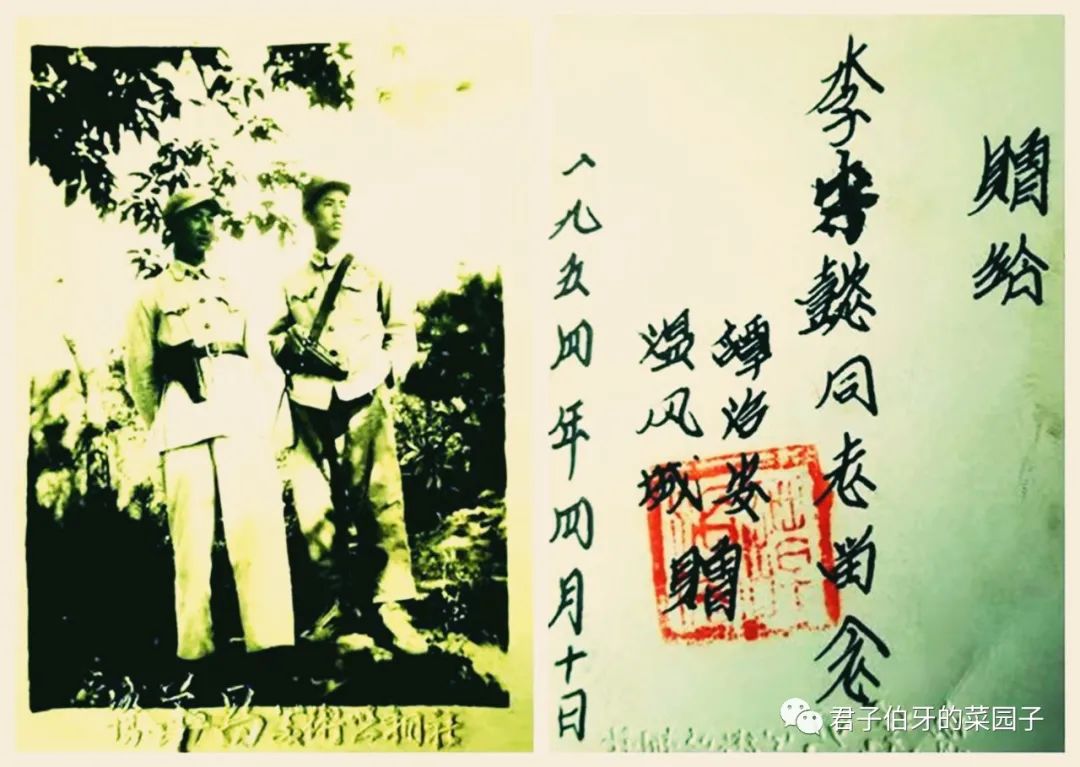

部队离别时,那个连队的连长谭治安、指导员温风城还特意地送给他一张在朝鲜战场的合影照片作为纪念。后来,李守义做了教师还担任了洛阳体校的党委书记,退休后他有一个愿望就是想找到当年在他们村里驻扎的这个“钢八连”,尤其想知道这支部队后来的情况,还找出了保存六十多年的照片,更想知道当年该连连长谭治安、指导员温风城的近况。

陈百岁在服役时是原来铁七师机关营职干事,后来调转铁道兵五师兵改工后在铁十五局组织部任职部长。他就通过他所熟悉的各种关系,利用现代化的通讯工具给战友们打电话、发微信以及走访和询问,经多方寻访,终于找到了“钢八连”所在营的参谋长、原铁六师司令部参谋长陈玉琏和该营部书记、原铁七师师长蒋安余。两位老首长目前不仅身体硬朗,精神饱满,而且很健谈记忆也好。说起来当年在洛阳的“钢八连”,他们说这是1938年组建的老连队。自1941年至1945年日寇投降,该连在胶东西海、南海坚持抗战,历经残酷战斗考验,表战英勇顽强,多次获得上级嘉奖,荣获“钢八连”称号。在抗美援朝战斗中战功卓著,曾经受到入朝作战的表彰。

后来,陈百岁又翻阅资料并找其他老首长们查证,终于弄清了1953年11月24日铁七师从朝鲜回国到洛阳整训的历史。当时铁道兵师的编制为“3团3营4连”。一营辖1、2、3连和机炮连。二营辖4、5、6连和机炮连。三营辖7、8、9连和机炮连。全师实力9000余人。当时的师部驻扎在洛阳城内真不同饭店西边,铁七师所辖的十九、二十、二十一团分驻在安乐、谷水和李楼一带,师医院驻在洛阳的北关即现在的小北门附近。而“钢八连”的温风城指导员,后来担任二十一团的保卫股长,再后就转业到山东了。连长谭治安和其他人的消息目前还没有线索。

为了给当年的老房东李守义老人一个特别的说明和交待,2022年3月12日,陈百岁会长组织河南铁道兵退役军人联谊会原铁道兵七师以及一、四、五、六、十师和164野战医院等20余名战友,来到了洛阳市洛龙区李楼镇的北石人村,在李楼镇志办孙建邦老师的带领下,找到了当年铁道兵第七师“钢八连”的老房东李守义。

北石人村位于李楼镇齐村行政村西部。北与桂莲凹村接壤,西与楼村、东高村为界,南邻石人村,东连纲常村。在孙建帮老师的介绍下,我们才知道:北石人村和石人村原来通称石人村,当地习惯分别称为南石人和北石人。南石人村习惯称北石人村为“寨上”,北石人村习惯称南石人村为“街里”。两村又同称“古雨霖庄”。

孙建邦老师说:北石人村和石人村的来历有两个传说,代代相传至今。传说之一:古时,一个皇帝下乡巡游,至当地遇到暴雨,皇帝一行在该村住宿一夜,得到村民大力帮助,皇帝赐村名“雨霖庄”;传说之二:唐朝武则天当政时在龙门建奉先寺,寺中卢舍那大佛摹武则天像而造。两个小石佛发现后视为假佛,就趁一拉货马车到投奔白马寺寻找真佛,鸡叫时分,路过当地,还原石形,石人村由此而名。

李楼镇志也记载道:1930年前后,北石人村和石人村为了村子安全各自建造寨墙,工程完成之后,还各在门上悬挂“古雨霖庄”的匾额。至1960年代后期,北石人村村民皆在寨内居住。主要街道为南北一条街。1970年代,人口增多,开始在村东部、北寨墙外划分宅基地,新形成一条南北街道。2000年,政府地名普查管理为街道命名,现命名的南北走向的街道有平安大街、东平街、西平街,东西走向的有新平巷、高平巷、安乐巷、平安巷、长乐巷、文明巷。

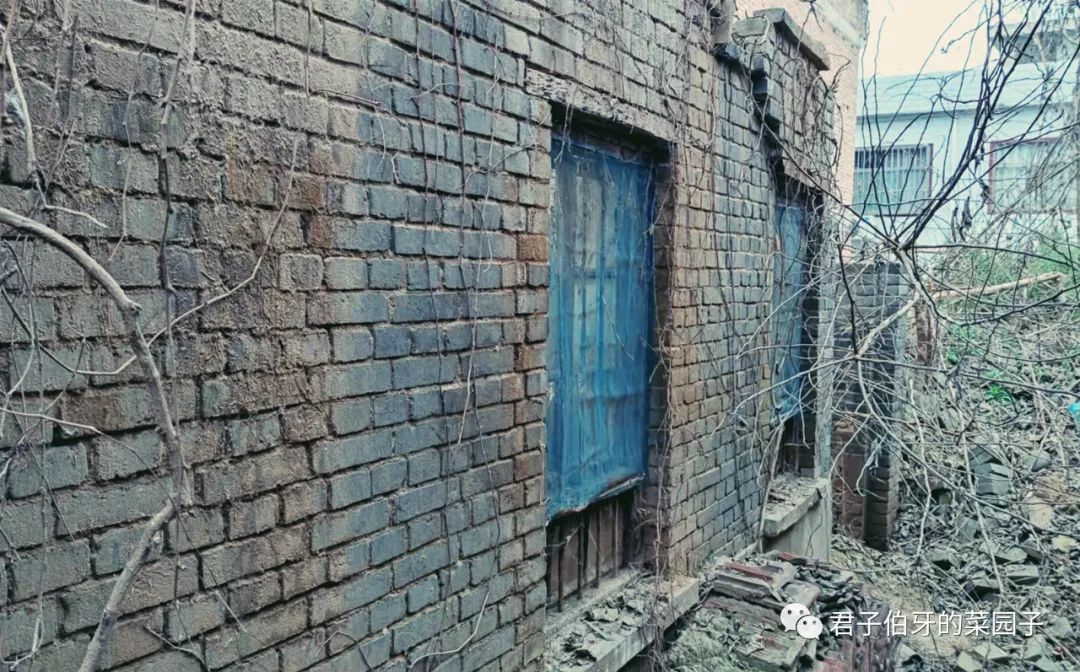

我们在高平巷找到了当年“钢八连”的老房东李守义老先生,他带我们来到了原来连队曾经的旧址。这个旧址就是北石人村的高平街6号,经过六十多年的风雨,整个街道已经发生了很多变化,不少住户在沿街已经盖起来两三层的的楼房,只有这家农户不知道什么原因还没有改造和修建。

推开吱吱作响的木门,呈现在眼前的是满院的荒草。西边屋子的墙已经坍塌,满眼的残垣断壁。东边的屋子还矗立着,但破旧的墙壁支撑着破败的屋顶,土黄色的墙壁上明显有着粗细不一的裂痕,已经开始陈旧风化隐隐地掉着尘土。院内的土墙被雨水都已经冲刷的没有了棱角,有的墙角已布满了零碎的蜘蛛网。整个小院虽然经过岁月的洗礼,斑斓的土砖墙上已经刻画出年迈的裂痕,但仍旧给人简朴而宁静,悠久而亲切,古老而柔美的感觉。

老屋虽老,但在李守义先生的心中,依旧留有他永不褪色的记忆。他又拿出来当年谭连长、温指导员等赠送给他的照片,谈起当年他曾经熟悉的地方和故事。他说当时这里是一个四合院,有土砖结构的上房和临街的南屋,东西都各有四五间的排房,说这里主要住的是连部和一个排,连部就在临街的南房里,墙上还挂了1面抗美援朝时候颁发的金丝绒锦旗,上面写着英雄连。

至今,李守义先生仍旧记得当年的情景,他说那时候部队对待村民们很热情,经常帮助群众挑水、打扫卫生,还帮忙干农活,教村民唱歌、学文化。尤其听说他在师范读书,毕业后将成为一名教师,对他格外热情,连长谭治安和指导员溫风城还经常叫他去连部聊天,一来二往,他还认识了排长兰书章、副排长葛正凯,还有文化教员张德敬、司号员由基等,后来才知道这个连队是铁道兵。

李守义回忆说,到了1954年4月上旬部队离开前,谭连长、温指导员,兰排长、葛副排长、张教员、由基司号员还把他们的照片赠送给了他,上面还写了时间。温指导员还告诉说,他和谭连长的合影是在朝鲜战场上采访的记者照的,他们在洛阳华昌美术照相社冲洗的,上面还写了具体的时间。到了4月16日早上,李守义醒来后天蒙蒙亮,赶紧起床穿衣出门,看见连部大门已经挂锁。他又出村一路向北,到了桂莲凹村边,看到部队在桂莲凹至纲常村的小路和石人至向阳村路的交叉口集合,可能是驻在桂莲凹、纲常村另外两个排的部队在那里会合,到了跟前,看到几个当地干部也去送行,然后他们依依不舍握手告别。

而今事隔68年了,已经87岁的老房东李守义先生对当年的铁道兵第七师二十一团三营的“钢八连”情有独钟,时常地把他保存的照片拿出来,让自己的家人和左邻右舍的年轻人看,每次说到当年的故事总是包含深情。他还经常地教育村里的人们,说过去在硝烟弥漫的战争年代和艰难困苦的岁月,人民群众无怨无悔地爱党爱军,积极参加和支援部队,车轮滚滚,担架如林,前送粮弹,后运伤员,与人民军队共御外侮、众志成城。

而部队的战士们也积极帮助群众生产劳动,把驻地当故乡,把群众当亲人,大力支持和参与地方建设,不遗余力为百姓做好事办实事,为地方经济社会发展作出了突出贡献。真的是军爱民,民拥军,军民团结如一人,而长期以来这种军民鱼水一家亲的光荣传统在不断发展,尤其在新时代高质量发展和部队改革强军的进程中,军地双方紧密携手,军民情谊不断加深,共同谱写了无数的双拥共建新的篇章。

随后,在陈百岁会长的召集下,大家共同座谈讨论。陈百岁还向李守义赠送了《昨日铁道兵》丛书,并向孙建邦、李守义等在座的村民们介绍了铁道兵的前世今生。在陈百岁的介绍中,大家更进一步地加深了对铁道兵的了解。原来铁道兵的前身是1948年7月组建的铁道纵队,1949年5月16日,才以东北人民解放军铁道纵队为基础改编为中国人民解放军铁道兵团。

解放战争中,铁道部队的战斗口号是:“野战军打到哪里,就把铁路修到哪里”,先后抢通了东北、华北、华东、中南和西北地区大量的铁路设施,保证了铁路运输,有力地支援了辽沈战役、平津战役、渡江战役、进军江南和解放大西北的作战。1950年,为恢复国民经济,转入以担负主要铁路干线、桥梁为重点的复旧工程。在抗美援朝战争中,中国人民志愿军铁道兵团执行铁路保障任务,做到敌人随炸随修,随修随通,保证了铁路运输,创造了“打不烂、炸不断的钢铁运输线”。

在1954年至1983年的30年里,铁道兵部队艰苦奋斗,先后担负和参加了黎湛、鹰厦、南福、包兰、嫩林、贵昆、成昆、京原、襄渝、京通、青藏、南疆、通霍、兖石等52项铁路建筑和北京地下铁道的修建任务。连同其他国防、林业和各种专用铁路在内,共建成铁路近1.3万千米,被誉为“铁路建设的突击队”。还完成了一些洞库、机场、公路等国防建设工程以及包括引滦入津等任务在内的民用工程,多次完成抗洪抢险、抗震救灾、森林灭火、清雪开道等紧急任务。1983年10月1日,铁道兵改工正式归国家铁道部建制领导。可以说,不管在战时还是和平年代,铁道兵作为一个技术兵种,在国家铁路建设和国防建设中发挥了重要作用。

大家相继发言,认为铁道兵作为人民解放军军史上浓墨重彩的一笔,在中国人民革命解放战争、抗美援朝战争和新中国社会主义建设中,逢山凿路、遇水架桥,不怕流血牺牲、气壮山河,为中华民族的解放事业和建设事业做出了不朽的贡献。虽然铁道兵早已在人民解放军序列中消失,但铁道兵精神却永远是一部丰富生动的教科书,尤其当年铁道兵最富于牺牲精神的爱国主义、不怕流血牺牲的模范行动,永远是一种宝贵的财富,是一种独有铁道兵的传统文化,永远的需要继承与弘扬。

然后,大家一起高唱“我是一个兵”的歌曲,圆满结束了这次活动。据悉,河南铁道兵退役军人联谊会下一步将对石家庄铁道学院的前身——洛阳铁道兵干部学校进行探寻。因为1950年底,洛阳曾经迁驻过一所铁道兵最初的干部学校,主要训练当年铁道兵的排以上干部,同时还招收部分青年工人和学生。

(以上资料由陈百岁、孙建邦、李守义提供)

作者简介

编辑:岁月凝思