伊斯兰教自唐朝永徽年间,通过陆地和海上丝绸之路传入我国之后,已在我国有了1300多年的历史,据百度百科2025年条目统计,已建有3万5000座以上清真寺庙。

最近来山西大同小住,蓦然发现,大同清真大寺原是最早也是唯一,记入我国正史《二十四史》的清真寺。

大同清真大寺的历史,根据不同时代留下的碑刻,最早可以追溯到唐代,但现在留存下来的建筑皆为明清特征,所以多数专家认同建于明朝永乐年间,即使这样,它也在600年以上,2016年被列入省级文物保护单位。

值得提到的是,抗战时期,寺内曾设“回回救国协会”,成为晋冀绥边区穆斯林支援抗战的重要据点,深得抗日政府和各族民众的敬重。

7月26日、28日,我和老伴两次来到这里。第一次是路过顺访,匆匆转了一圈,顺手拍了几张照片。回住地翻看照片,又看了“大同旅游指南”,惊奇发现:大同清真大寺的建筑风格极为独特,它将中国古典建筑、阿拉伯典型建筑以及欧洲传统建筑等三种风格,极为巧妙地融为一体,处处散发着古老和文明的气息。于是决定再来一次。

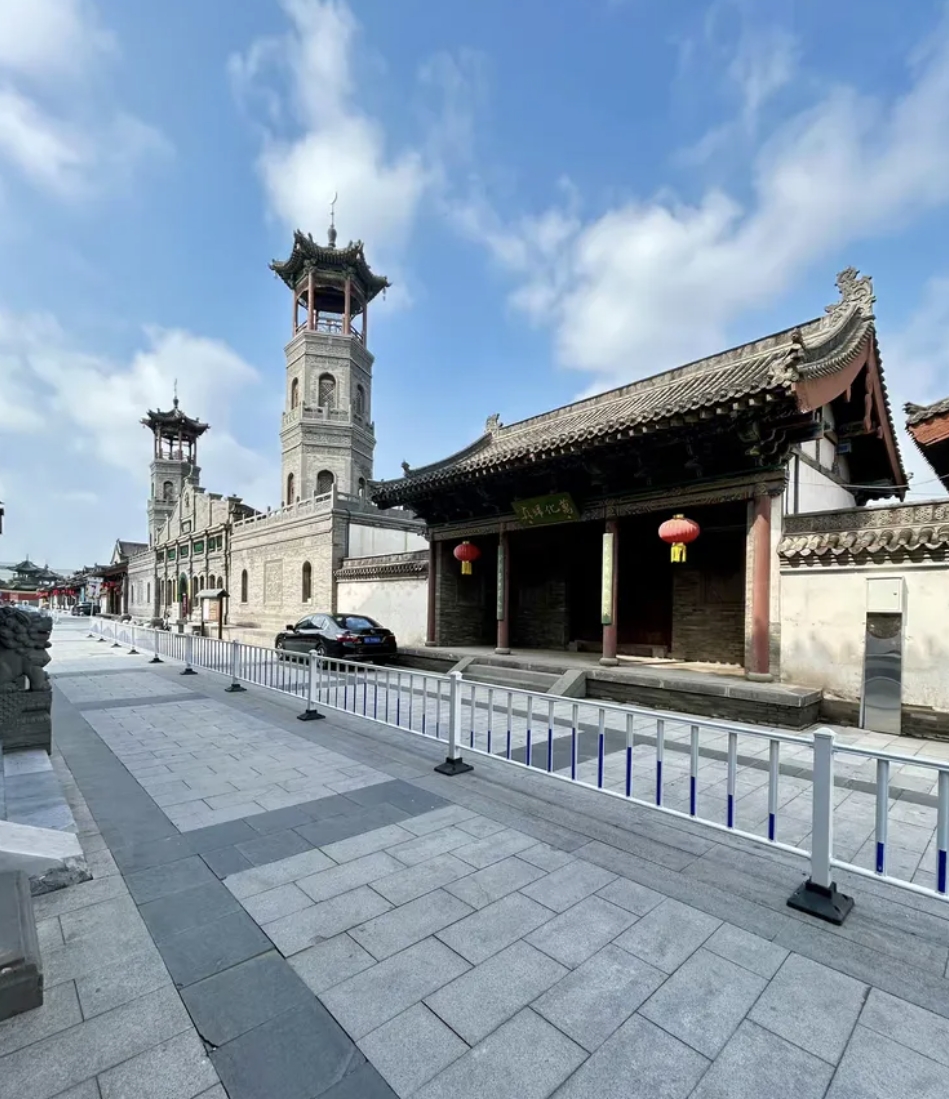

以下4幅照片,由远及近,均取景于大寺的大门(正门),此门由伊斯兰教信众(穆斯林)于1936年集资,在明代遗构基础上改造建成。

正门远眺。几种建筑风格融成一体,典雅大气,时至今日,依然令人耳目一新。(门前有其他单位正在施工)。

图右的中式侧门也是大寺的组成部分。

正门上方的设计,采用了典型的欧式风格。

六角四层高31米的望月楼,则是中阿(拉伯)风格的完美对接。

进得门来,清楚看到大寺呈典型的中国传统院落布局,但在朝向与装饰上有着明显的伊斯兰元素,为中西合璧。

整座寺院坐西朝东,为四进五院,包括南北两个侧院,占地20余亩,呈长方形,中轴对称,殿宇起伏,结构严谨,清静肃穆。依中轴线由东向西,依次为影壁、邦克楼(省心楼)、泮桥、礼拜大殿、石雕影壁、西门。正院两侧有碑廊和配殿,南北侧院则各有一座正殿。

附带说明一下:中国绝大多数清真寺的朝向都是“坐西朝东”,这样,信众们在做礼拜时,会自然面向位于中国西方(偏南一点)的伊斯兰教圣地麦加。

八字影壁和影壁中间的门楼。门楼前置一宣传板,上书“民族团结一家亲”。

侧房挂一横幅:“深入推进我国伊斯兰教中国化”。横幅下面是大同伊协(伊斯兰教协会)开展慈善慰问活动的展板。

省心楼。楼前置一宣传屏幕,字幕为“各族人民像石榴籽一样紧紧抱在一起——习近平”。

泮桥。

站在泮桥前面向东回望,眼前景象令人叹为观止,大寺的整体是那样的精美,和谐,雅致!

礼拜大殿。据“大同旅游指南”介绍,礼拜大殿面阔五间,平面呈“凸”字形,为明代建筑。这是整个清真大寺的中心,也是寺中最宏伟的建筑。大殿由卷棚前廊、礼拜殿及后窑殿三部分组成。礼拜殿内,有五个穹形门,是典型的阿拉伯建筑式样,空间高畅,规模宏阔,门拱上雕有花草纹作为装饰。大殿结构独具匠心,古朴庄严,组合十分奇特。但我们去的时间不巧,它周五有宗教活动时才开殿门,我们是周六和周一去的,无法看到内部,只能观赏外观。

礼拜大殿门上的匾额。

阿拉伯文的楹联。

南北两侧是两厢碑廊,放置着十三块石碑,详细记载着清真大寺的历史及历代捐银维修状况。其中以清代、民国居多,这些碑刻,是珍贵的古代和近代文字资料。

南北两个侧院对称分布着陪房、讲堂、沐浴室等。

南院为女寺。

北院为男用。

大寺西门的建筑同样亮眼,远看像中式牌坊,近看又多见阿拉伯式装饰和诸多的伊斯兰细节。

谈点看法:

首先,我对伊斯兰教了解不多,我只是以一个游客的身份,走进了大同清真大寺,观赏到了这一明清以来别具一格的宗教建筑,也读到了这一建筑所呈现的文化。联系近几天在大同古城的游览,认为大同清真大寺所以被载入中国史册,绝非偶然,而是有着深刻的地理、历史渊源。大同古时曾是边防要塞,是古丝绸之路上的一个重要节点,草原文明与中原文明在这里交汇、碰撞,终交融并存。更重要的是,它曾是北魏的都城、辽金的陪都、明清的重镇,我国数个民族在这里接力执政。他们胸襟开阔,眼界高远,海纳百川,兼容并蓄。要知道,大同古城不止有清真大寺,同时还有几乎同样古老的天主堂、基督堂和更多的儒、释、道寺庙。我们在感受古建之美的同时,更能体会到中华民族多元一体的文化气度。

以上仅个人之见,希望有更多的教正和补充。感谢读者!

编辑:向日葵