那天在美食群里,看到有一篇介绍虎皮尖椒做法的文章。关键是烹制尖椒的过程,并不是在平锅里炕,而是放在篦子上直接用火烤,看到那个画面,我竟然鼻子一酸,眼眶发热,思绪被拉回到了半个多世纪以前。

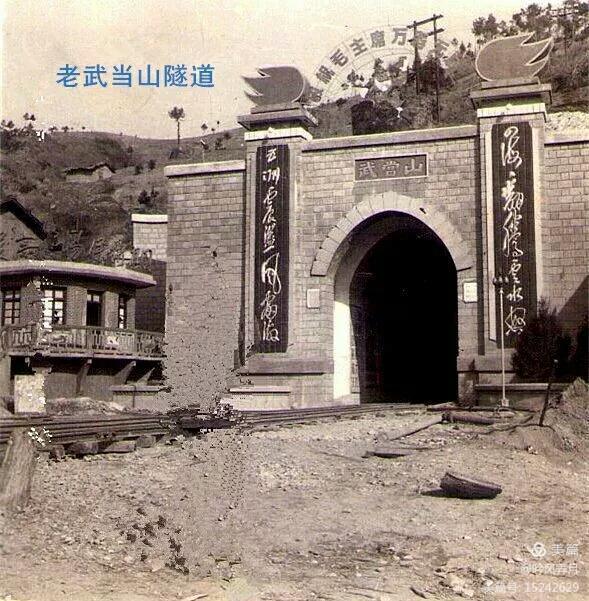

五十多年前,我十八岁,在湖北武当山的大山里当兵。部队日夜修筑襄渝铁路,我们在劈山开岭的隆隆炮声中挥洒着美丽的青春。

我在部队卫生队手术室当卫生员,虽然不会直接参与施工,但山里艰苦的生活条件,是今天的年轻人无法想象的。

也许是从干燥的北京到了湖北,不适应潮湿高温的气候,也许是正值青春期的身体变化,不知从什么时候起,我开始天天发低烧。虽然温度不很高,但每天都在37—38度间徘徊,时间一长,非常难受,人也总是无精打采。

我所在的卫生队接收的病号,主要是施工部队的伤病员,根据铁道兵的施工特点,外科技术尤其高超,除了胸腔手术,颅脑、腹腔以及其他大型手术都不在话下,但毕竟条件技术有限,特别内科不是卫生队的专长。

当时正是第二汽车制造厂在湖北十堰建设初期(部队修筑襄渝铁路也于此有关,主要为加强三线建设),武汉医学院附属医院在十堰建立了分院,于是部队送我去武医分院检查治疗。

在武医分院折腾了一个多月,一会儿说是支气管内膜结核,一会儿说可能是慢性白血病,总是没法最后确诊。甚至部队的老兵也悄悄告诉我,把津贴费花掉吧,别省着啦,新军装也赶紧穿,不然没准没机会了……把年轻的我吓得哭了一回又一回。

无奈之下,部队把我送到师医院住院。当时师医院就驻扎在现在武当山建筑群的遇真宫,那是一个诺大的道观,几进的院子,建筑飞檐吊角,大殿红墙高耸,非常雄伟,病房除了部队盖的一排排营房式建筑,就是高耸的大殿,大概有二三百个病床。

师医院的医生大部分是文革前各军医大毕业的学生,医术了得。护士也都是正规护校毕业,特别是部队驻扎云南,修筑成昆铁路时,招收的一批云南女兵。还有就是和我们前后入伍的卫生员。

疾病的折磨加上沉重的思想负担,使我整天精神恍惚,食欲不振,骨瘦如柴。

其实那时部队的供给还是相当不错的,尤其病号灶,肉蛋也还算充足。但是,毕竟是一群年轻的战士做饭,可以说毫无味道可言,而我更是看到饭就恶心,根本吃不下去。

为了让我吃饭,几位云南护士大姐,常常几个人围着我,有的厉声命令,有的软语劝说,看着我一行眼泪一口饭,完成吃饭的任务。

那天,温护士领着我去院外散步,老乡的菜地里正在收辣椒。收过的辣椒棵上还残留着一些老乡不要的小辣椒,温护士喜出望外,跳进菜地,摘了一把出来。

部队里云南、贵州、湖南、两广的兵多,几乎顿顿有辣椒。我从小在北京长大,父母是北方人,从没吃过辣椒。到部队后,有时值夜班南方值班老兵做夜班饭放了辣椒,我宁可饿肚子也不肯吃。

现在已记不清为什么病房的廊沿下放着一个小炭火炉,温护士不知从那儿找来一个铁丝编的歪七扭八的篦子,连洗都没洗,就把辣椒放在了篦子上。

一阵清香辛辣的气息在院子里弥漫开来,那真是一种诱人的香气。温护士把烤的带着黑色焦点的辣椒捡进饭盆里,又从炊事班要来酱油倒上,递给我:尝尝!

我连连摆手:我不敢吃,不吃!

正好这时开饭了,温护士给我盛了一碗白米饭,再次把辣椒送到我面前。

碧绿的小尖椒经过炭火的淬炼,竟沁出了一层油水,与褐色的酱油融合,色泽诱人。那时老乡用的都是农家肥,自然生长的辣椒味道纯正。

温护士笑眯眯地说:你尝尝,真的不辣。

烤辣椒清香的味道似乎打开了我长久以来毫无感觉的味蕾,我以为真的不辣,夹起一根辣椒轻轻地咬了一口。

我的天,一瞬间,我的口腔里仿佛着了火一般,我啊、啊……地叫着,一边张开嘴巴,用手使劲扇着,一边下意识地夹了一大块米饭放进嘴里。

温护士笑了,亲切地看着我,鼓励地说:怎么样?你可以吃辣椒的,这个下饭。

说也奇怪,看着温护士,我不由自主的又吃了一口辣椒,虽然,每一口都有些痛苦,但我居然把一盆饭都吃完了。

从此,在我住院期间,这些护士姐姐们常常为我做青辣椒,都是火上烤制,浇上酱油。而我,也竟然从此靠这些辣椒下饭,解决了吃饭问题。如今五十多年过去,我已是无辣不欢。

外边的鸟鸣打断了我的思绪,急忙起身换衣服,现在就去农贸市场,买些螺丝椒,晚上就做烤虎皮尖椒。

只是思念,那些都已回到昆明的云南姐姐们,如今可好!