感谢佚名老先生给我们写下这个“哭笑不得”的故事:

上世纪六十年代,中国名校清华大学食堂,卖饭点售粥大木桶前,有的门可罗雀,有的人头攒动,原因无他,皆因掌粥的勺子或满或浅点点滴滴的差别。那年代,考上清华大学的可真是天之骄子,后来一定有许许多多的毕业生成为国家的栋梁之才,甚至管理着偌大的中国。谁能想象得到,这些莘莘学子曾有过那么清贫、心酸的青春?

人们评价契诃夫的小说是“含泪的微信”,这篇《稀粥的故事》便是。

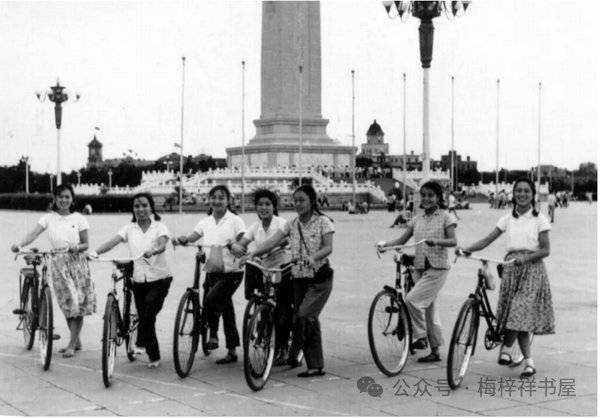

1965年清华大学女生骑自行车到天安门广场。

稀粥的故事

佚名

为了方便同学买饭,食堂在南、北两面设有多个卖饭点,每个卖饭点除有当时能提供的简单主副食外,旁边都放置着一个装有稀粥的大木桶,木桶边上挂着一个打稀粥的勺子,勺子是在木柄上装钉了一个圆形罐头盒制成的。

当时卖饭工作是服务性的,由各个班的同学轮流担任,每个卖饭点的同学都有明确的分工,收饭票或划卡、打主食、打菜、打稀粥,各司其职。卖主食好操作,馒头、窝头二两一个,打稀粥却不一样,倍受人注目。因为,当将那种勺子往上提时,稀粥便从勺子周边往下流;勺子提的越高,行程长稀粥流的越多,加上同学提勺时手的抖动,往外倒又倒的不干净,买一两粥盛到碗里显然就少了许多,有时甚至只够半两。

那个时候,又不像如今小吃店以碗为准,一碗不满会再添加点。如果卖稀粥的同学能尽职尽贵,一只手接过买粥同学递过来的饭盆,另一只手操打粥的勺,当粥勺刚露出粥面时,没等粥往外流淌,便快速地将饭盆置于勺下,可想而知,此时舀到碗里的粥就会多出许多。应当承认,这样一次次地接碗,次次地重复躬身弯腰,确实是很累的。

正因买一两稀粥的差别悬殊较大,所以卖饭点虽多,每个卖饭点也都放有粥桶,但我和同学们进餐时,总会习惯性地东瞧瞧西看看,在食堂里转悠转悠,“货比三家”,看看哪一处给的粥多一点、排队划不划算?此时不难发现,给粥多的桶前会人头攒动,排的队伍长长的;给粥少的桶前却门可罗雀,少有人光顾。每当出现这种情况,食堂师傅有时会操起一把妙菜用的大铁勺从厨房赶来,接过同学买饭的盆,一勺一勺块速地将一个一个同学送走。此时,这个原先冷清的粥桶前,立马也会排起了买粥的队伍。看到食堂师傅那不知疲倦的面容,同学们都会投去赞赏的目光……

由此不难感受到,我们当年的生活历经了何等样的艰辛,我们当时对粮食的一斤一两又是何等样的渴求!我以为,那是人的一种求生本能,是一项无奈之举。而今同学相聚,每当回忆起当年在食堂费尽心思选择售粥点的情景,大家还都无不为之捧腹大笑。

链接地址:点击查看

编辑:兵心依旧