初访西藏

1991年4月,在西藏和平解放40周年之际,西藏自治区党委、政府大庆办公室给《人民铁道》报发来信涵,要求报社派记者赴藏采访。西藏没有铁路,要求铁路记者赴藏,其目的不言自明,那是让铁路记者为铁路进藏呐喊呼吁。

自青藏铁路修至格尔木南山口下马之后,铁路人无论高层或是基层的勘察设计人员,还没有人到过西藏,即便是一期工程最火红的时期,建设者也未有从格尔木抵达西藏者。出国容易进藏难。决非危言耸听。

报社对进藏采访问题极为重视,经研究决定,确定由我赴藏,执行这一艰难的采访任务。之所以派我,我想是因为我参加过青藏铁路一期的建设,有8年的高原经历,身体尚可的因素吧。

出差费是惊人的,报社批了3000块钱出差费。这笔巨资,在当时每月工资仅百元左右的时候,的确非同寻常。可见报社为这次采访是下了本钱的。

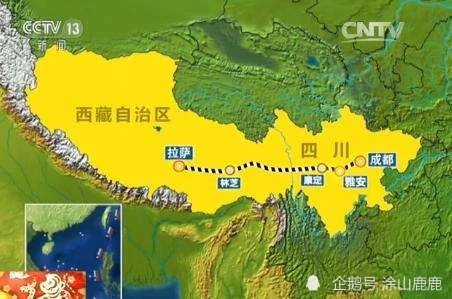

我从北京飞赴成都,由成都转赴拉萨。自治区大庆办公室专门指派西藏记协的秘书长负责接待、陪同我采访。刚迈出贡嘎机场,没有大的反应,感觉脚像踩在棉花上,腿有些发软。机场至市内120公里(那时新的机场道路还没有修建),车内听着悠扬的藏歌,心情十分愉快。

吃过午饭,我想休息一下,不料严重的高原反应突然而至,呕吐头疼,整个下午不止,晚上也没有吃饭。黑夜来临,一场呕吐连着一场呕吐,直至天明,一共呕吐了14次。开始吐食物,后来吐黄水,再后吐清水,再再后吐血水,其痛苦不堪言述。这一生,不知有多少个不眠之夜,唯感觉这一夜最长,最苦,最难熬。一分一秒都在生死线上挣扎。

次日晨,秘书长把我送到西藏人民医院,医院诊断,说我患了肺水肿,必须立即返回内地。我说,我不是肺水肿,而是缺氧所至。他让我吸氧半小时,精神大有好转,身上也有了劲儿。医生嘱咐,在拉萨休息一个星期,在到下面采访。

在拉萨休息的这几天,我采访了西藏自治区党委副书记丹增,采访了西藏大学校长、交通厅厅长、西藏社科院等领导,与众多小商小贩及汽车、石油单位的同志进行了座谈。那时整个拉萨城内,公共汽车线路,也只有五、六条,20分钟等不到一趟车。小饭馆约百十家,所有饭馆没有烧煤炭和煤气的,全部用汽车喷灯做饭。

西藏的煤炭价值高昂,约是西宁的三倍,每一升油料都是通过汽车拉去(输油管道还没全部建成),因为运输紧张,该节约的不仅不节约,反而造成更大的浪费。西藏那时约250万人口,年人均煤炭只有几公斤,生铁仅一斤二两。物资极度贫乏之地,怎么实现它的现代化啊!

习服了一个星期后,我去了山南。尔后去了樟木口岸,去了日喀则。难忘在日喀则,地委书记白钊跟我谈到深夜十一点。回到招待所刚躺下,他的警卫员又来喊我,说白书记叫你再去一趟,他还有话要说。这样,关于铁路的话题,他又谈了两个多小时。

从日喀则奔亚东,车行240公里,轮胎烧掉了。秘书长决定,他和司机搭顺路车返回日喀则找轮胎,让我守着坏掉的车上,看着车。240公里,在全部是沙石的公路上,是多么漫长,需要多少时间,且还是来回搭顺路车,等这些顺路车,又需要多少时间?那时西藏经济十分落后,此地到彼地,甚至个把小时不见一辆汽车,即便是有车,驾驶室里能不能挤下他们两人?

我在荒山野岭处焦急地等得他们的归来。眼前是呼啸的狂风,是扑面的黄沙,是漫走在戈壁上孤独的和二三成群的野狼。

作记者多年,这一天深感漫长,深感孤独,太阳似不走的太阳,黑夜像没有尽头的黑夜。

22个小时后,他们终于归来,我相信,在这22个小时里,他们比我更苦更累。

车修好后,赶至康马。我们三人每人吃掉八两风干羊肉,每人吃了四个鸡蛋,喝下两碗酥油茶。又是深夜一点赶到亚东县城。

采访月余,在我返京之际,西藏的同志在日光宾馆为我送行,参加者是自治区党委副书记丹增,党委宣传部长李维伦,拉萨市副市长孔繁森。

席间,我说,西藏已经有铁路了,建在格尔木,那是格尔木车站通向西藏格尔木办事处的一条专用线,由西藏使用。

丹增用洪亮的声音,把我的话又重复了一遍,说,这棵幼苗一定会成长一棵铁路的参天大树!

返京之后,我写了《在没有铁路的地方》这篇近14000字的长篇通讯,呼吁铁路尽快到西藏。丹增副书记为此专门为《人民铁道》报表示感谢!

1994年,在中央第三次西藏会议上,这篇文章成为铁道部部长韩杼滨发言的重要参考文本,引起党中央、国务院的高度重视,为青藏铁路的第二次上马打下了坚实的基础。

图片来自网络

编辑:开门见喜