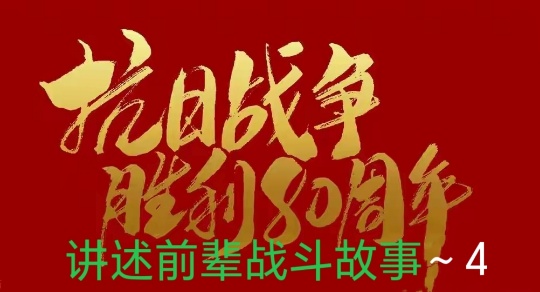

一家四代都有兵,红军、八路、解放军……

—— 题记

姥爷是红军

我的姥爷王子民,1936年参加红军,1939年3月随八路军120师3纵开赴冀中平原,开展敌后抗日游击战争。姥爷是河北衡水人,对当地情况熟悉,上级调他任衡水县委书记,领导群众在敌占区开展抗日斗争:破粮仓、炸铁路、拔据点、挖地道、埋地雷,一次次粉碎敌人的“扫荡”。电影《地道战》《地雷战》里冀中人民在党的领导下配合八路军抗战的场景,正是他和战友们的真实写照。

据衡水县志记载,姥爷牺牲前参与的抗日战争事迹在册有:

1939年5月,率县大队在贡家台车站歼敌百余名;

1939年冬,带二区游击队在范家庄伏击抢粮日伪军,毙敌数十人;

1940年夏,配合冀中回民支队在贡家台痛击伪"剿共"大队营地;

1941年11月,联合冀中警备旅三团在骑河王伏击日军子牙河河防队,将敌全歼;

……

1942年5月,日寇发动“五一大扫荡”,冀中抗战陷入最艰难的时刻。我听姥姥讲过那个惊心动魄的夜晚:姥爷带武工队进驻姥姥家的索水口村,刚躺下就枪声大作——几十个鬼子和百余伪军包围了村子,汉奸狂喊"捉住王子民"。原来是村中地主告密。姥爷深知,若躲进地道,敌人定会挖地烧村,乡亲们将遭灭顶之灾。他当即下令:"撕开缺口冲出去,不能连累乡亲!"说罢带领队伍冲入黑夜,枪声在旷野中撕裂沉寂。

第三天深夜,焦急等待消息的姥姥及全家人被敲门声惊醒。当武工队员将担架上的人抬到炕头,姥姥看清那是姥爷的遗体时,泪水如断线滚珠落下,却没放声痛哭。武工队长低声讲:前天突围后在子牙河激战,姥爷为掩护队伍壮烈牺牲。当夜,姥姥带着母亲和两个舅舅,与武工队同志悄悄将姥爷葬在村头的麦田里。

缠过小脚的姥姥用坚韧的脚步坚定前行。姥姥家成了游击队的秘密落脚点,她成了八路军口中的"干娘"——这是对舍命掩护八路军的妇女的尊称,是军民血肉相连的见证。

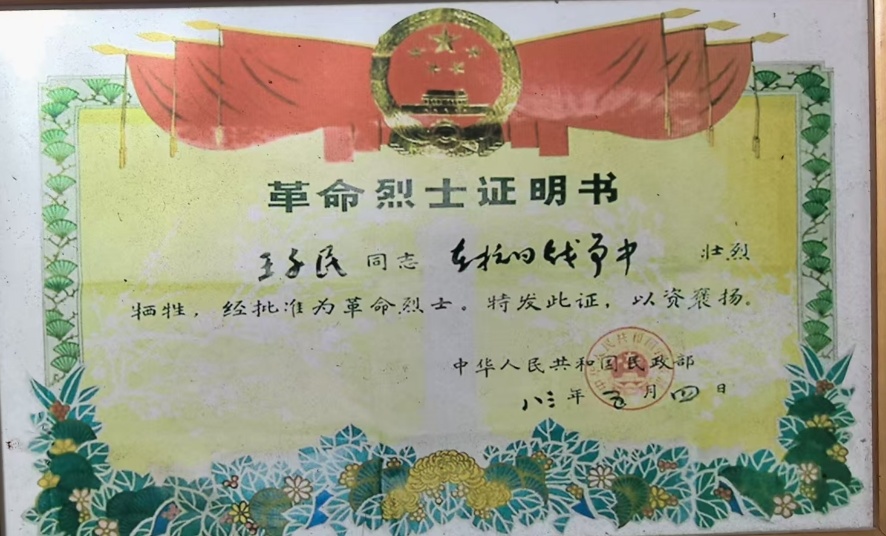

新中国成立后,政府在安葬姥爷的麦田里修墓立碑,碑文上“红军王子民”五个大字苍劲有力。河北省省会石家庄市的中央烈士陵园里也耸立着“王子民烈士永垂不朽”的纪念碑。如今,姥爷牺牲的地方已成为衡水市“红色教育基地”。

夫妻并肩打"东洋"

在姥爷的教诲感召下,母亲王淑范自幼懂得“革命”。年少时她是儿童团团长,在衡水师范读书时秘密加入抗日救亡活动,十八岁任县"妇救会"主任,为八路军传送情报、救护伤员、筹措军粮、补衣做鞋。母亲曾对我们说过,经她和姥姥救护的伤员有上百人,送到八路军和县大队的布鞋可装十几箩筐。

在抗日烽火中,母亲认识了父亲,结下深厚的革命情谊。

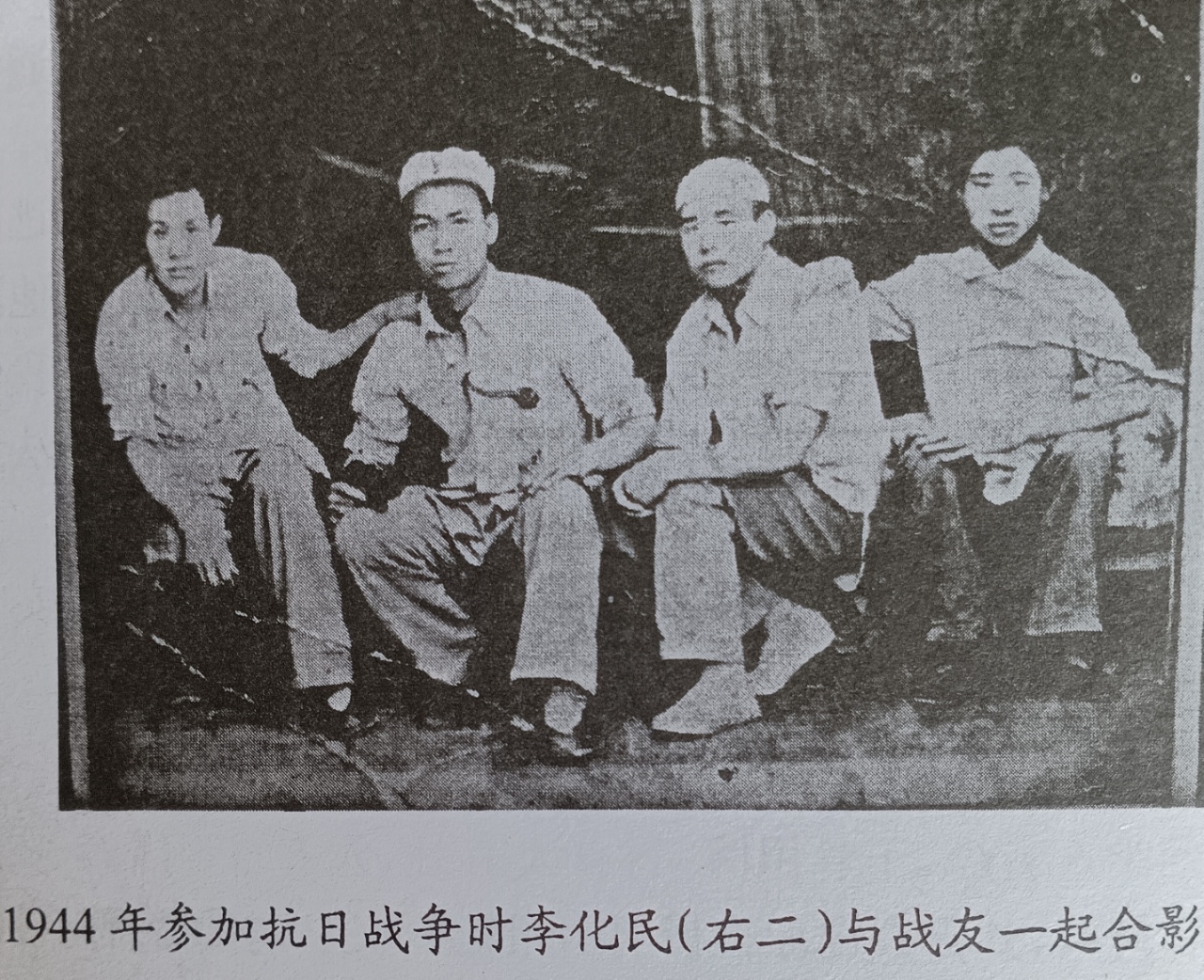

1944年1月,父亲李靖国参加衡水武工队。到武工队时戴连长问父亲:“当兵要打仗,打仗要死人,你怕不怕苦?怕不怕死呢?”父亲坚定地回答:“我不怕苦,也不怕死!”连长说:“好!为保密,你不要叫你在家乡的原名了,取个新名字吧。”父亲想了想,说:“那就叫‘李化民’吧!”“嗯,这个名字好!”连长说。从此,父亲叫“李化民”。

父亲的回忆录是这样记述他在武工队战斗经历的:

戴连长发给我一支大套筒枪,我每天在村头站岗放哨,或参加军事训练,或参加劳动生产,虽然苦和累,但干劲特别的足!那时相当艰苦,有时帮农民抢种抢收,帮助老乡收麦子,老乡给些粮食给武工队。直到那年春节,队里才给我发了一套土布新衣。

1944年的一天,我参加“拨据点”——铁路线上的桑园车站日寇据点。据点里驻有3个日本兵带两个排的伪军共50支枪,筑有一个碉堡,碉堡旁边一间房子是敌人的弹药仓库。在弄清了敌情后,连长带领武工队行动,各人带一支短枪。我们装扮成铁道修桥工人,乘夜色出发,拂晓时分到达预定地点。大家“哼哎啊”地像修桥工人大摇大摆地走近车站碉堡。一看,炮楼三面是很深的防护壕沟,上边拦着铁丝网,紧靠炮楼后面是敌人的弹药库。连长带几名战士抢步避开敌人岗哨,进到弹药库,刚刚把枪支弹药收了,敌人发觉动静,3个日本兵跑下炮楼朝弹药仓库飞奔赶来,“叽叽呱呱”地乱喊着,以为我们是铁路工人。我们向敌人射击,领头的一个鬼子被连长一枪击毙,第二个鬼子被排长击倒,顿时枪声大作,第三个鬼子不敢向前了,只见一群伪军乱窜而逃。连长带领我们冲进炮楼,缴了敌人的枪支。

这时车站北边铁路上,一批增援的敌人开来了装甲车。“快撤!”连长立刻指挥武工队,转身对我说:“李化民背一箱子弹走!”我背起子弹箱和一支三八枪,跑出炮楼,一口气跑了十几公里。几十公斤重压在我的肩上,放下休息时,我连吐了两口血,耳鸣目眩,昏倒在地。后来把我送去后方医院,治疗了20多天才恢复。

这次袭击敌据点胜利,受到上级的表扬,批准给每人发了一角钱(银元币值),用这些钱来慰问。

1945年抗战胜利后,父亲调任衡水景县公安大队排长,后任队长,1946年调入军区教导团。

父亲与母亲在战火中相知相爱,1948年底结为革命伴侣。从并肩打"东洋"到携手战蒋匪,他们一路南下湖北,扎根鄂东南,把家安在了九宫山下。

1973年,父亲任通山县革委会副主任。一天,他带工作组到开发九宫山盘山公路检查,忽然看见修路工正挥斧砍一棵丈高松树。父亲急忙举手高喊:“斧下留树,切莫毁了!”他站在松树与修路工中间,“不准砍它,让它长大!修路可以右移3米”。好在父亲大小是个官儿,那棵松树得以保护住了。几十年后长成参天劲松,如今已成为五星级九宫山风景区的一个特殊景点。

2019年12月7日,父亲九十九岁走到他革命征程的终点。通山县委常委会决定并报咸宁市委批准,按父亲的遗愿,将他的骨灰掩埋在九宫山的那棵苍翠挺拔的迎客松下。大松树见证着他的永恒:“我深深地爱着通山的人民;通山的山山水水、一草一木……”

兄弟携手守边关

姥爷的牺牲、父母的征战,红色家风在我们血脉中流淌。1965年9月,12岁半的我和14岁半的哥哥李志穿上宽大的军装,成了广州军区通信团的"娃娃兵"。父亲在回忆录里记下我和哥哥参军离家那天的场景:"县委梁主任给哥俩戴大红花,我的岳母——当年送丈夫当红军的人,如今又送外孙去参军,她往孩子们挎包里塞满热鸡蛋,泪珠在眼眶里打转。我在欢送会上说:'孩子们,你们是全家的骄傲,我等着你们的立功喜报!’”

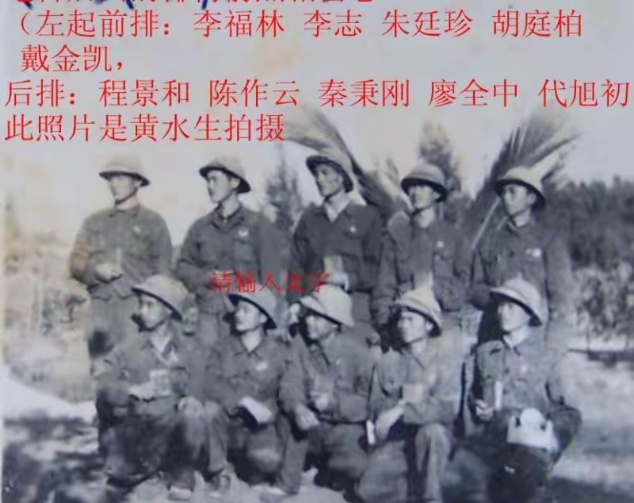

到了部队后,我与哥哥李志分在同一个连队,学习通信报务。我们勤学苦练,军事技术全科合格,半年后我兄弟两个“娃娃兵”光荣入了团。

1966年9月,中央军委命令组建中国援越部队第七支队,为保障通信联络,命令我们部队调10部无线电台配属七支队,预计秘密出友谊关,开赴越南战场。那时候美国人对越战争升级,实施“南打北炸”——对越南北方狂轰滥炸。毛主席决定发兵援越抗美。

10月15日,部队抽调105人组成特别通信分队。作战动员后人人争先恐后请战。我是激动又着急,着急自己年龄小,怕部队不派小兵上战场——我14周岁还差3个月呢!哥哥李志也不满16岁。报务主任单一兵给我出了个点子,我毫不犹豫,用缝衣钢针刺破手指,在白纸上写下了红色的“请战”和签名“李高”4字,交到连队党支部,对陈泽友连长说:“请战书不在于字多少,在于决心下的铁!”这份绝版铁血《请战书》送到团部。三天之后,“李高”——我的名字上了《援越抗美光荣榜》;哥哥李志的名字也在光荣榜上,我们一同去援越抗美。1966年11月,我和我的战友,跨过友谊关,秘密进入越南。我在五号电台,哥哥在一号电台,这是我兄弟俩出生以来第一次分别。年少别时并无泪,相约沙场立战功。

在越南战场,我和我的战友冒着美机的狂轰滥炸,坚守电台岗位,保障通信联络。

记得1967年8月的一天,美机轰炸我军驻地。我们电台在坑道内,发射天线架设在坑道口外。美机发射火箭弹,坑道口周围落下8枚,爆响了8声,1枚没有炸。这时电台联络突然中断。报务主任喊我:“李高,去坑道外看看天线有没有问题?”我快步冲出了坑道,发现拉在树上的天线被炸断了,自言自语地说:“难怪主台收不到我台的信号。”我下意识也是必须上树去重新拉起天线的,正抬腿准备爬树,突然发现眼前树根旁插着一枚未炸的火箭弹,我一惊,停住了脚,哑弹离我的右脚只有几米。

天线断落,电台不通,我该怎么办?在这难以预料的危险面前,我猛然想起自己出国前写血书请战的情景,想起姥爷姥姥、父亲母亲冒着日本鬼子的炮火冲锋的故事,我也不是孬种:这枚火箭弹是哑弹,“炸不炸由你吧!”豁出去了!我低头捡起天线的断头,接在拉绳上,爬上大树,把发射天线拉了起来,电台很快恢复了联络。

哥哥李志他们一号电台联络对象是国内总部,他也出色地完成了任务。

1968年3月,完成任务,撤回祖国。那天朝阳升起的时候,我与哥哥李志在友谊关重逢了。别时虽无涕,此刻却泪流。

1978年12月,战斗的号角又一次吹响,我部奉命参加西南边境自卫还击战。我时任电台台长,我哥李志任营部书记,我与他相约:再次请战上前线!12月14日,我们的部队开往广西边境。我与哥哥李志第二次分别了,到各自的战位。我的电台是军区“前指”主台,驻二号坑道,联络对象是四十一军前指及其下属各师和先遣部队(前身是塔山英雄团)。战役期间我收发电报超万组无差错,带领全台完成通信任务,个人荣立三等功;我哥李志驻东线前指特别收发室,往返于前线指挥部与广州军区大本营之间转递战情。由于战时状态,成千上万份战况文件、报告、命令、图纸等信息因保密等级要求,不得使用有线或无线处理,必须直接纸印文字报送,而且组织纪律性、保密性、安全性和时效性有特别要求,因此,他的政治责任要求非常之高,精神高度集中,每2天一次乘飞机往返,常常是废寝忘食。自卫还击战役胜利结束,他受到表彰。

再后来,三弟李青也参军了;下一辈的两个男孩中有一个侄儿也当了兵。

人老思昔。今年,我已七十三岁了,那远在故乡埋葬姥爷姥姥的麦田、曾燃烧抗日烽火的冀中平原、美机狂轰滥炸的越南战场、兄弟镇守边关的往事,以及代代接力八一军旗的画面,常常在我脑海里闪现,我们自豪,我们骄傲,我们荣耀:

我们曾经当过兵!

我们曾经打过仗!

我们曾经为祖国而战!

王子民的烈士证

八路军武工队战士李化民

李化民与次子李高

李高入伍照1965.8.于通山

在越南战场(李志前排左2,1967.5.)

颁发给李化民的“抗战60周年纪念章”

李化民与长子李志

抗战胜利70周年之日李化民(左)与次子李高

建国70周年李化民照

李高“在党51年”照

李志“在党51年”照

编辑:岁月凝思