母校教书育人,军校人才辈出

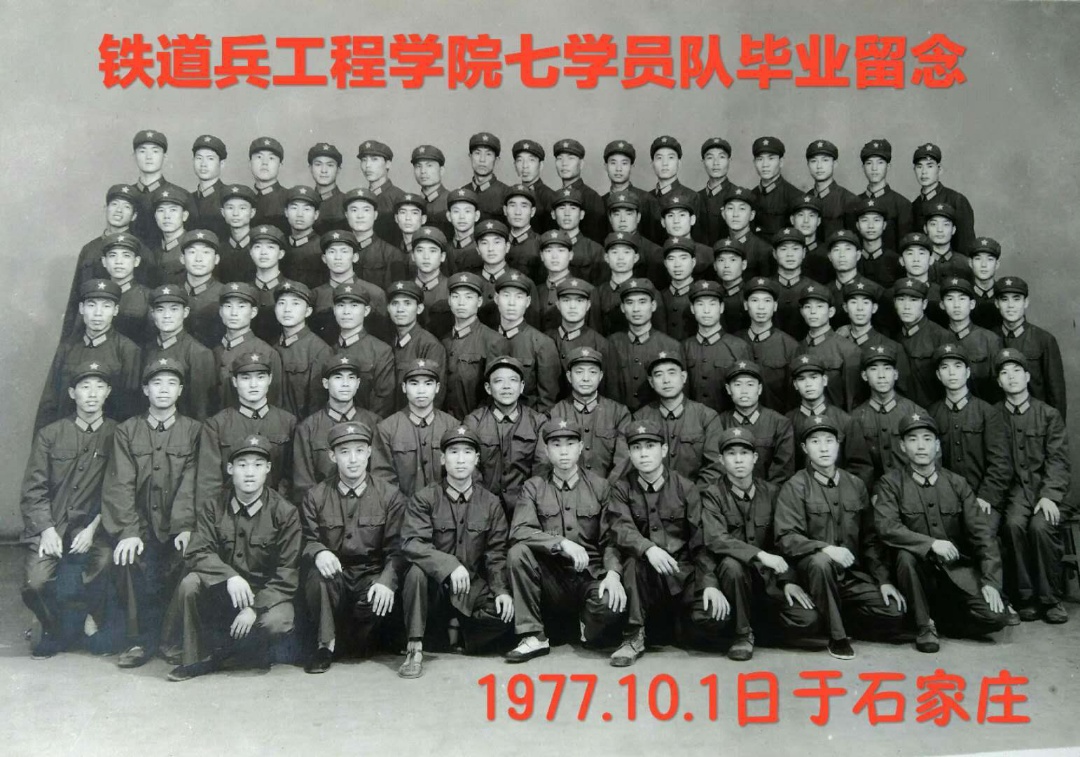

1975年,石家庄铁道兵工程学院,为了部队建设需要,着手培养铁路建设急需的专业技术人才,在中央军委关于恢复军事院校招生精神的指引下,决定在铁道兵部队招收高中毕业的战士学员。金秋十月,经过推荐、选拔、政审和文化基础课考试,来自铁道兵各部队的80名优秀战士,肩负着铁道兵铁路建设的需要,带着四十多万铁道兵官兵的重托和希望,来到了石家庄铁道兵学院第五期第七学员队(机械系)报到。启航、“加油”,我们的军校生活就从这个时候开始。

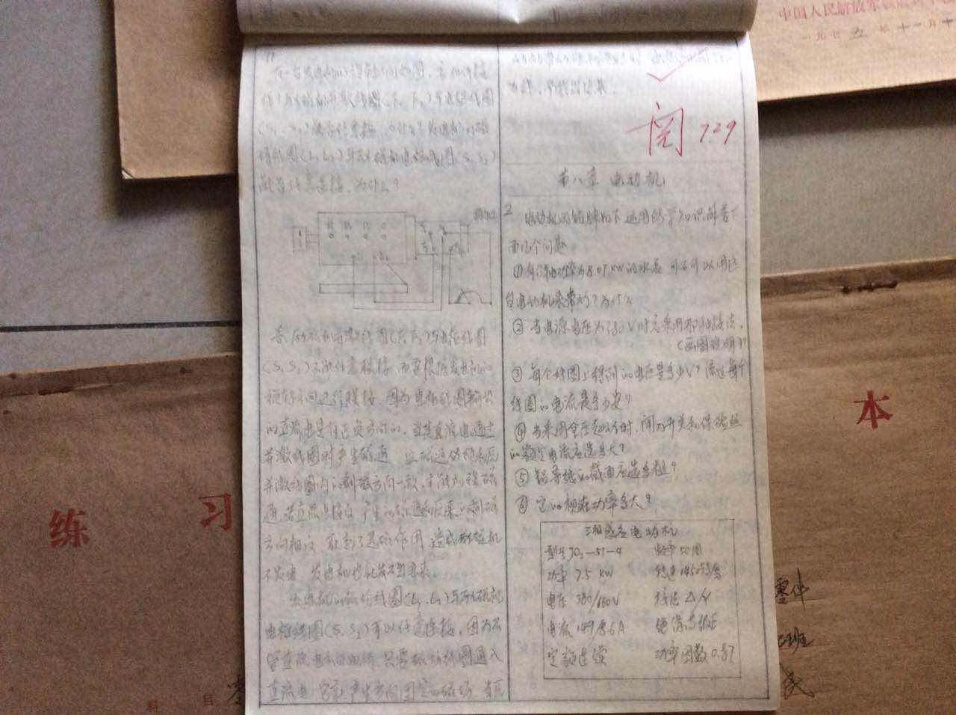

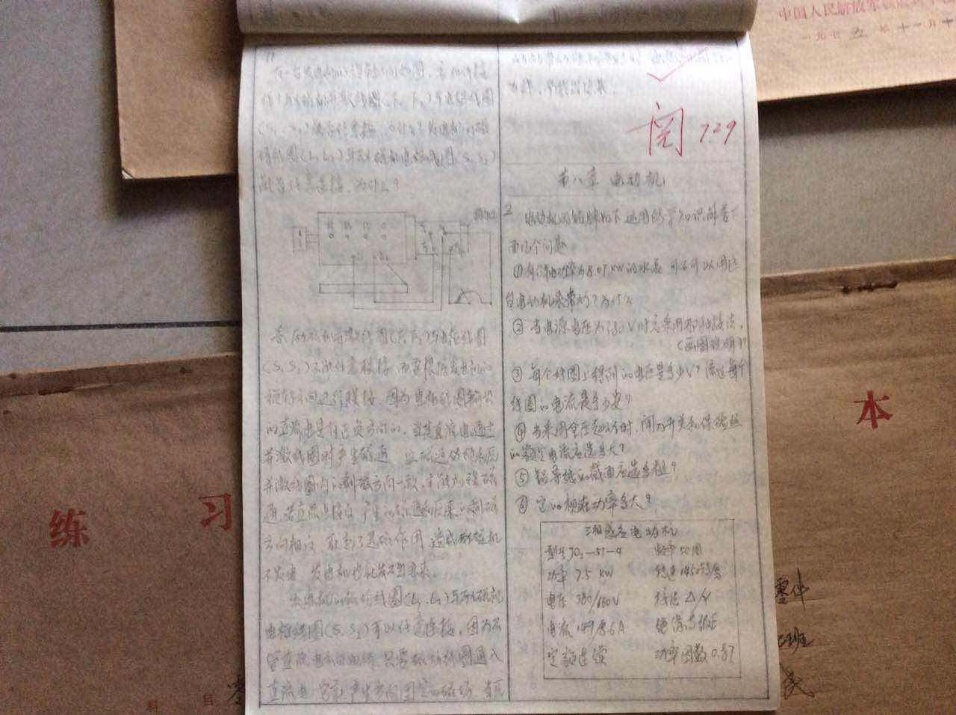

军校学习的岁月,每一天、每一刻都是难忘的,幸福的,同时也是思想上、政治上、专业技术上收获满满的。当是我们第五期第七学员队(机械系)分成二个区队,每40个人为一个区队(教学班)。报到后当天,我们就领了一大堆书和书包、笔记本以及相关的学习用品。紧张的学习和军事训练从第二天就开始了。每天早上5点,星星还高悬在天上,军号声声,学员们个个就龙腾虎跃,英姿飒爽,神速起床,穿戴整齐,军容严谨。清晨第一项,就是每天一万米长跑,学员们在区队长的带领下,从学校操场出发,途径毛主席雕像广场、游泳池、苹果园、打靶场,两平方公里的校园整整跑一大圈,每天跑完后得登记入册,春夏秋冬,从不间断。80名学员从不缺席,个个生龙活虎,强身健体,强化训练。跑步完成后,紧接着在军训器械操场一小时军事科目训练,在军事教员、七学员队队长、政委、区队长的带领下,练齐步、正步,跑步走,练方队合成、练军事科目,军训场内,军姿威严,步调一致,喊声不断,每个动作练得是那么的标准,自强自立自信的军姿,大地蓝天白云都在看,都在说:七学员队解放军学员的动作好标准,小伙子们个个好神气。天天练,百练成钢。吃完早饭,我们系两个区队,在两位区队长的带领下,向教室进军,沿路行走,整齐划一的方队,唱着:"向前,向前,我们的队伍向太阳"、"大刀向鬼子们的头上砍去"等军歌,一路行军一路歌,歌声响彻校园,整个学院几十个方队在前进,如同阅兵。这英姿飒爽的一幕,41年后母校重新集会时,还想重温一次,沿着校园重走一回。上课前大家向上课的教员敬标准礼,敬礼后脱帽,帽子整整齐齐挂在后面挂帽架上,教员一声:“同学们好”,大家响亮的回答:“教员好”。上午4节课的教学就开始了。军官教员那严整的军容,授课时那精准的解说,那刷刷的粉笔声,几节课下来,4块大黑板写得满满的,我们大家听课那聚精会神的神态,是那样的专注认真,坐姿端正,胸挺腰直,目视黑板,洗耳恭听,一幕幕就像电影一样时常在脑海里显现。教学过程出奇的严格,做作业都是一律用铅笔。我们做的那些作业十分规范整洁,潘惠民学员还保存着四十五年前上军校时的各科作业本,他发给我,我给孙子看后,孙子惊讶地说:“哇塞哇塞哇哇塞”!转发给现在在校的大学生看:他们不敢相信,怎么有这样好的功夫啊!这就是我们当年:严格要求、严格训练,一丝不苟、精益求精的校训。

每二节课后的20分中间休息,是我们学员们最开心的时候,我们下到教学楼下的小花园,大家春风满面,笑容满面,互相亲切的交谈,还相互交流学习体会。同时还留下了我们珍贵的身影,章云,忠银,耀清、新明等许多同学,都在花园前留下青春军姿照片,现在看起来当时也是帅哥,是朝气蓬勃的小军哥。

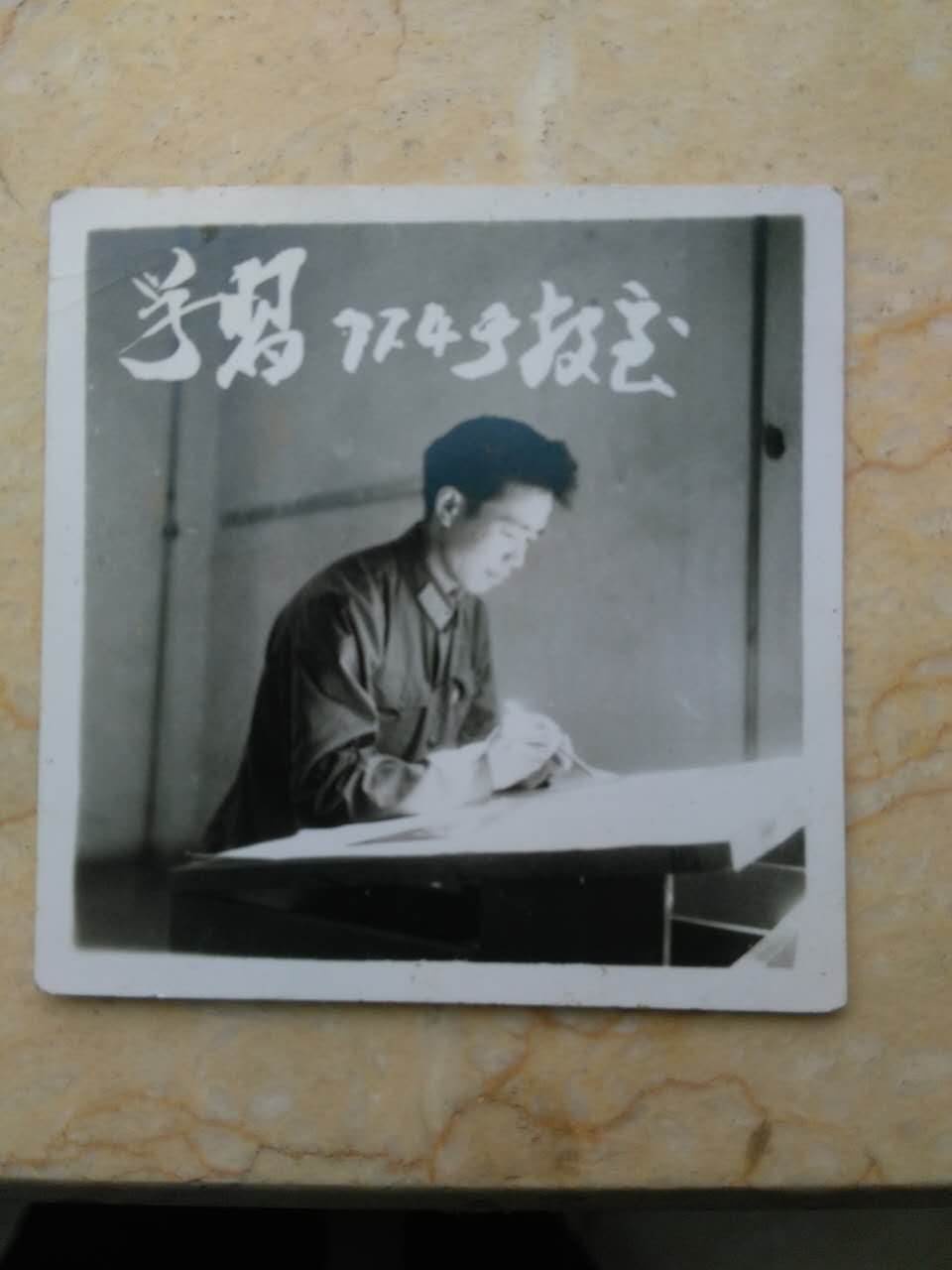

(课间休息六班部分学员在看试卷) 下午又是4节课,照样分秒必争的听课,作业,讨论,实习。晚上2个小时的晚自习,教室里静的鸦雀无声,只有笔尖在跳跃,只有脑袋在思考,大家象吸管一样,把知识吸入大脑,大家一门心思集中一切精力全用在学习上,没有浪费一分一秒,没有谈情说爱的(都是男学员),没有胡思乱想的,连晚上做春梦的时间都没有,学习学习再学习,努力努力再努力,是大家当时的自觉行动,比学赶帮超的学习氛围十分浓厚,为今后在部队服务储存能知识和技能。每天从早上5点开始学习和训练,到晚上九点半才睡觉。团结紧张,严肃活泼,伴随着我们渡过每一天。没有寒暑假,日复一日,年复一年,天天如此。早中晚三餐,我们两个区队也是一路行军一路歌。整齐的队伍走入餐厅,80个学员一起就餐。在餐厅里大家欢声笑语,坐在四方八人的方桌上,吃得是那样的香甜。晚餐后的自由活动,更是令人难以忘怀,操场上,器械操场上,蓝球场上,乒乓球场上,学员们大家个个生龙活虎,陈庆华、吕久胜等同学那投篮的英姿很帅很帅。全校歌咏比赛,第七学员队80个人台上一站,陈庆华同学站在前面,手拿指挥棒一指挥,学员们唱得呱呱叫!声音洪亮得也不知道有多少分贝。在实验楼里实习大家还记得,三个一群,五个一伙,拿着电工工具,就开始电路板接线。王新明同学把线接错一根,没检查出来,造成电路板短路,闸刀一推,烧掉接线板上的所有灯泡仪表。电工教员赵老师是五师装备科调来的,高大英俊温和。赵教员没批评我们半句,因为是上完《电工学》。边学边实习,让我们重新接线组装,继续实习,让理论与实践知识牢牢掌握在脑海里。还记得一次去正定县野营拉练的细节。走到半路上,大家的“水枪”要放水了,因为随队配了2名女护士。付湘儒队长让她俩坐在小车里回避。要不看到大家“放水”不雅观。在正定的日子里,军爱民来,民拥军。打扫房前屋后,清理马圈猪栏,大家不怕脏不怕苦。争先恐后的干活。留下了十分难忘的好印象。回到学校,房东为了感谢我们,还寄来了绣花鞋垫。我们80个人都到学校附近的农村收过小麦。那一望无际的黄灿灿的麦子,我们每人割两行,一上午没割完。流下的是汗水,得到的是锻炼。还记得那个早上洗漱的洗脸间吗?80个人的牙刷要一律朝右,毛巾要在一条线上。80个人同时洗刷那声音象一首歌:刷刷刷,我们一起刷……。一日生活制度的严谨,使我们养成了快速,规矩,认真的生活作风。讲实话,我们上学前大都是文书,材料员,统计员等连队后勤人员。刚到学校,还真不习惯那十分苛刻的一日生活制度。早上5点起床,十分钟内要穿好衣服,折好被子(被子要折成豆腐块)上个卫生间,就要飞快的跑到楼下操场,在二楼过道的穿衣镜前照一照,看看自己的军容风纪是否合符标准。要不被人照相,看电影时那幻灯里就把自己曝光了。十分钟,一瞬间要完成这些事,动作不利索,真的来不及。出操,上课,吃饭,打扫卫生都是以方队出现,比阅兵部队也有过之而无不及。书包要左肩右协,扫把都一律扛在右肩上。星期天出个校门也得有通行证,而且每个小班才2张。记得1976年打倒"四人帮"的时候,学校组织去市里游行。千军万马一出铁道兵学院校门,从运河桥行军至到市展览馆,沿途群众一看我们的方队就无一不说:他们是军事院校的。我们七学员队一路走的正步。威武雄壮。路人无不点赞。80个学员,如同一个人,齐心协力,互相关心,互相帮助,齐步走,走出了我们后来的正规人生。我们的每个星期天都是很忙的。七学员队有17亩菜地。星期天上午,我们大家在菜地里耕耘,翻地播种除草浇水,汗水换来丰收的蔬菜,壮实的花生。记得第一年春节大家都分了一袋炒熟的花生。星期天下午,就要搞个人卫生,洗衣服,洗床单,理发,洗澡。洗澡场里,将军和士兵,干部和学员,光溜溜泡在大澡池里,出一身汗,冲一个澡,也就换来短暂的舒服和轻松。 我们的学习任务十分繁重。《发动机》,《工程机械》《机械制图》《材料力学》《电工学》等30多本书的知识,本科教学的全过程要压缩在2年多完成,然后一年的实习期到部队现场去运用消化,每天10个小时的上课强行军式的向我们灌。真的很累。难忘我们的恩师,个个认真负责,毫无保留的把知识,把人生真谛,把高尚道德情操教给我们。牛教授的数学课讲得是那样的精准,逻辑性是那样的严密,板书又是那样的秀美;制图的翟教员,虽然他有可能不是正规院校毕业的,但他画起图来,直,圆,三角,梯形手到粉笔一到,线条就象打印出来的一样。我还保留了一张在制图教室画机械制图的照片。制图课上得有声有色。大家把图画好,又用橡皮泥把图做成立体模型。

(王新明学员在机械绘图教室绘图)

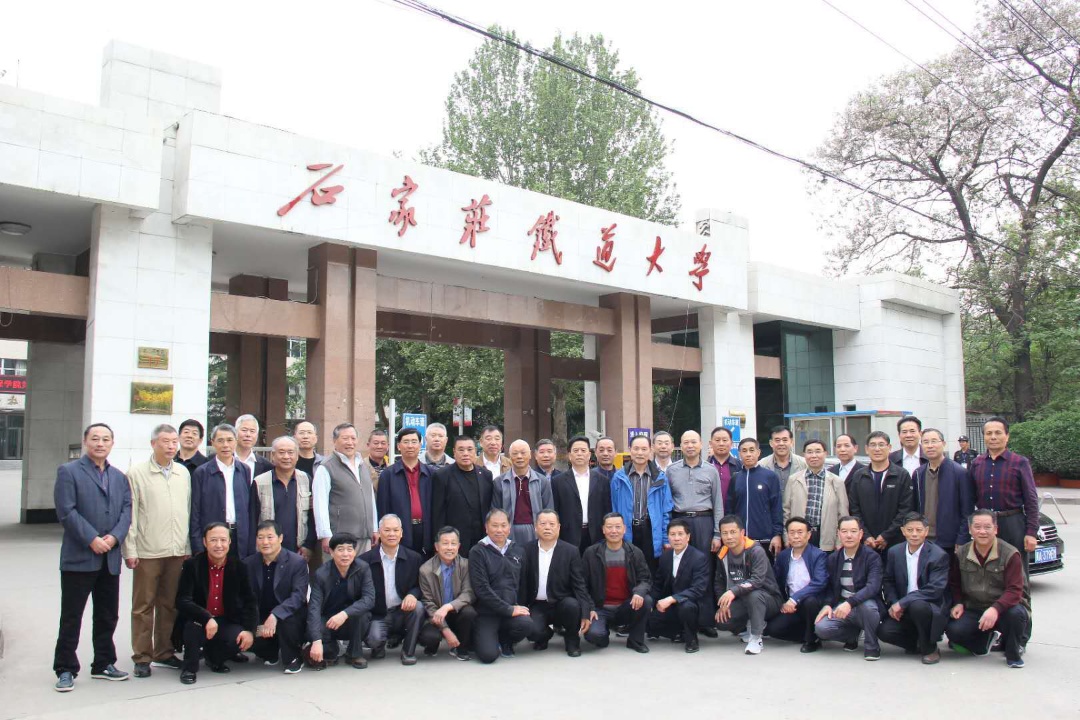

机械力学教员,给我们的印象特深,他智慧的脑袋上只有一些婴儿般的头发。他脑袋里装满了所有的机械力学公式。讲课也是口若悬河,力学公式倒背如流。讲机械课的陈敬城教授,卢博士,知识之渊博,讲课之到位,吃苦性之强(在青海实习卢博士也一身油泥和我们一起修车),陈敬城后来搞进口机械修理,还来过十五局,我接待了恩师。还把二处的几台D85推土机给他修理厂了。 收获知识的时候,是去青海实习的三个月。基础知识学完了,技术基础知识学完了,机械理论知识也学了一大部分。我们开门办学去青海十师。背起背包,踏着去西宁的火车,到西宁后,又坐了几个小时的汽车就到了目的地。我们的第一课实习科目四人一小组,一台大型推土机,铲运机,装载机,从解体到每个部件检验修复到最后组装修复。最后发动机械,开出修理车间整整干了20天。大家争先恐后钻油底壳,卸发动机,卸底盘后桥,去车间检验活塞活塞环连杆曲轴等,去车削刨磨床上去修复这些零件。一身油,一身汗,浑身是劲,满脑子装进真才实学。关角隧道里的实践,从压风机房到隧道通风机9655凿岩机抽水机配电箱深井泵等大家全都在隧道里值一夜班,写一天日志,观察隧道机械运转情况,摸遍每个零件,知识就像钉子一样钉在脑子里。41年后不看书本,我们都从发动机气缸盖一直到每个部件说的明明白白。连那些零件的公称尺寸都还印象深刻。我们感恩当时这种边学边干边实践的教学方法。在关角隧道的星期天,我们六班全体同学还爬到关角山顶上,海拔3000多米,还缺氧,那时年轻身体棒,一点问题都没有。在山顶坐了2个多小时。看着旱赖在嬉戏玩耍谈情说爱。我们眺望山脚下的路,好像在说:我们的路在哪里?我们的路在脚下。在奋发图强的岁月里。一九七七年九月,正是瓜果飘香,五谷丰收的季节。我手捧着鲜红的毕业证书,载着军事院校给我们的知识和智慧,带着母校对我们的鼓励和期望,带着同学们的留恋和不舍,我们背起背包,提着行李,奔赴铁道兵一师至铁道兵各部队,去高原,去边疆,去祖国最需要的地方(当时规定一年实习期)。在校时,我们是战友是同志是兄弟,离校分别时没有眼泪,没有悲伤,只有壮志凌云,只有豪情满怀!汽笛一声,火车起动,新的航程又开始了…终身难忘军校岁月,感谢母校给我们知识和力量,一辈子忘不了的情怀……。 离开母校41年后,我们第七学员队大部分学员,在母校石家庄铁道大学重逢。80名学员,后来在部队锤练,成为了院校(留校学员)、部队各师(中铁建)的科、处长、工程师、高级工程师等行政和技术骨干。为部队和铁路建设作出巨大的贡献。

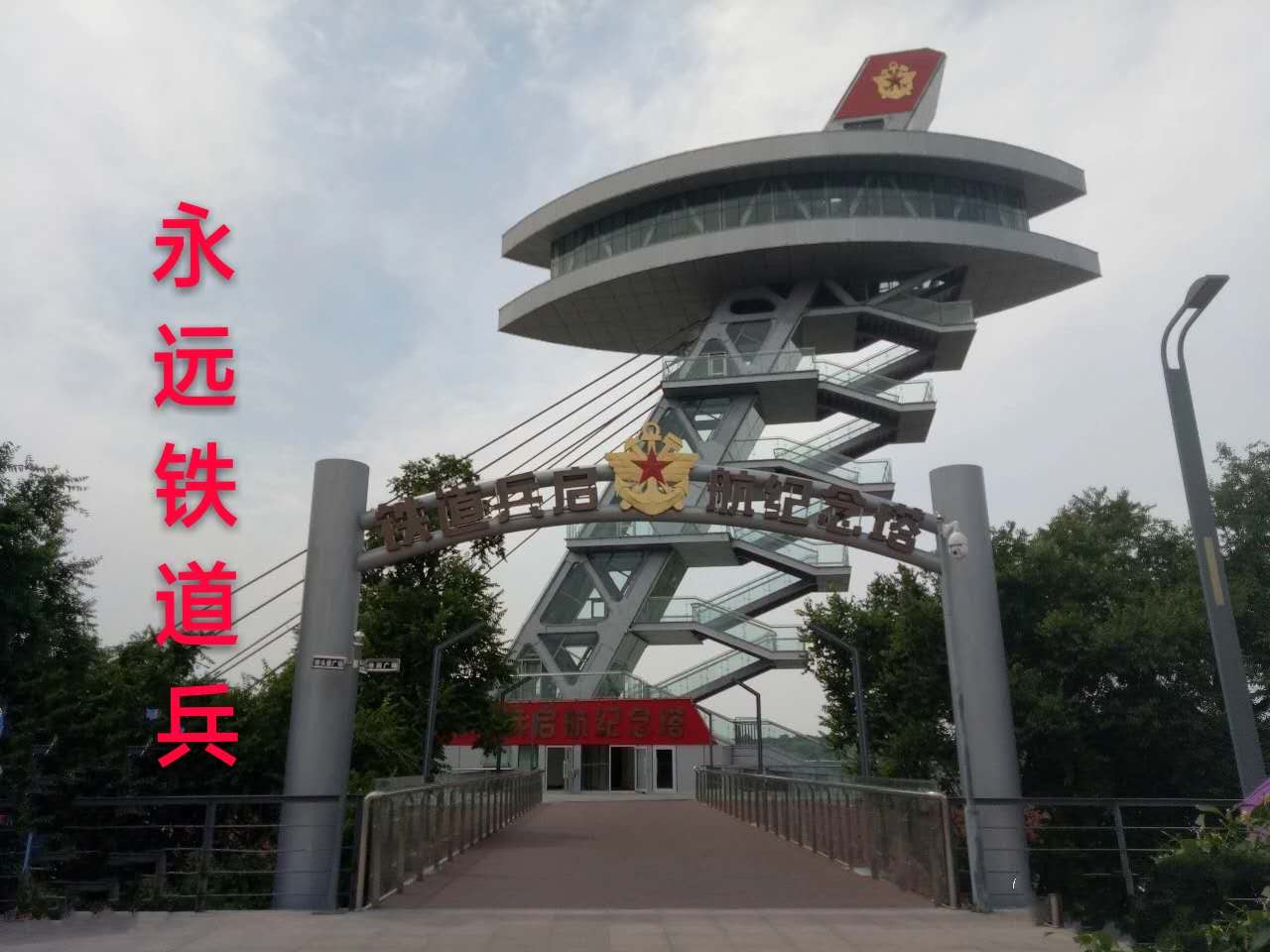

(41年后第七学员队在母校重聚)

作者:王新明

2022年6月5日修改于长沙

图片说明:

1、第一张图片来自网络

2、其余图片来自作者提供

编辑:开门见喜