铁道兵的文献资料,以及相关的纪念活动,以1948年7月5日铁道纵队成立日为铁道兵的诞辰。黄逸峰任铁道纵队、也称东北铁路修复工程局局长,当为铁道兵部队的首任首长。

黄逸峰任职时间为1948年7月至1949年4月,时间仅10个月,整编、组建了我军历史上第一支铁道工程技术部队——铁道纵队,积极配合辽沈战役,抢通破坏严重的680公里铁路,保障了通往前线的铁路运输,东北一万多公里干线铁路恢复通车,为恢复和发展战后经济,东北野战军入关作战,铺筑了通向胜利的钢铁大道。

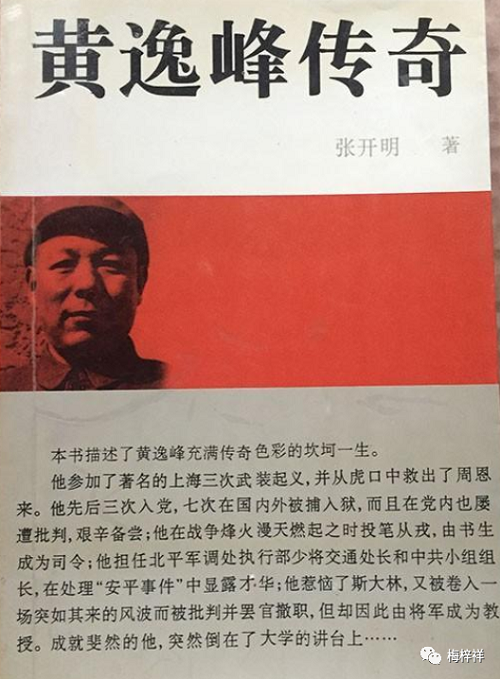

黄逸峰的一生充满传奇。

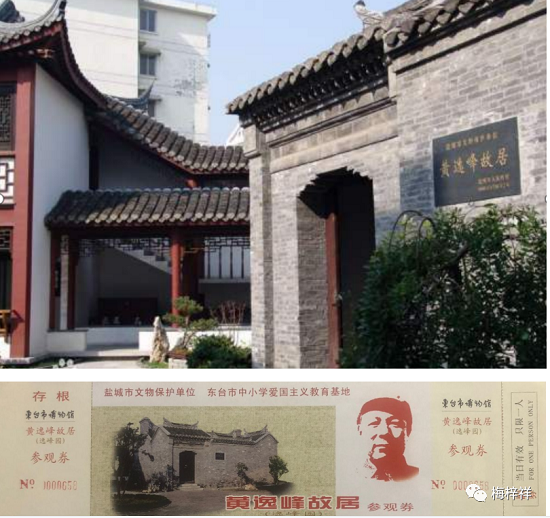

他1906年7月22日出生于江苏东台一个商人家庭,1927年前都在求学阶段,曾任上海学生联合会主席。1925年 10月加入中国共产党,三次被迫离党又再次入党。1927年,蒋介石发动“四·一二”反革命政变,时任上海市闸北区市民代表会议主席的黄逸峰,从国民党26军2师司令部成功营救被扣留的周恩来,深得党中央的嘉许。1929年至1936年期间,曾在铁路系统工作,领导青年开展抗日救亡活动。1947年赴任东北铁路总局副局长。担任铁道纵队局长期间的1949年1月27日,与总工程师武可久赴西柏坡向军委副主席周恩来汇报工作,参加军委铁道部成立大会。新中国成立后,历任上海铁路局局长兼党委书记、上海社会科学院院长、院党委副书记。1988年11月27日逝世于上海。曾撰写回忆文章《战略决战中的铁道纵队》。

我曾在《中国铁道建筑报》编发过原中国铁建机关干部齐伟撰写的文章《黄逸峰其人其事》。齐伟的文章,以生动流畅、言简意赅的文字,记述了黄逸峰波澜壮阔、光辉灿烂的一生,今天特此推介。

黄逸峰担任铁道纵队局长,率领铁道兵官兵,冒着炮火抢修铁路桥梁,保障军运畅通,为辽沈战役的胜利建立殊功,为铁道兵的发展奠定了坚实的基础。这里,全文转载黄逸峰的文章《战略决战中的铁道纵队》。

这篇回忆录详细记录了铁道纵队创建的经过,指战员英勇顽强、不怕牺牲抢修铁路,确保兵员及作战物资运输,为东北战场的全面胜利及经济恢复做出了贡献。

战略决战中的铁道纵队

黄逸峰

东北人民解放军铁道纵队是在人民解放战争东北战场上组建,在战斗、抢修铁路中成长起来的一支新型的铁道工程技术部队。

1947年,人民解放战争取得重大胜利。敌我斗争形势发生了重大变化,我军由战略防御转入战略进攻。东北战场上,我军经过夏、秋、冬3次强大攻势,收复120余座城市和广大地区。国民党军队龟缩在沈阳、长春、锦州等几座孤立的大城市里。

1948年夏,中央军委部署辽沈战役。

在这一空前规模的大战役中,大兵团的调动,大批武器、装备、弹药和粮食的供应,主要依靠铁路运输来完成。因此,必须在战役准备期间和战役进行中,迅速抢通通往锦州、长春、沈阳的铁路。这对夺取辽沈战役的胜利和巩固发展解放区的经济具有重要意义。为此,7月5日,中共中央东北局作出组建东北人民解放军铁道纵队的决定。当时我在东北铁路总局任副局长。为便于统一领导协调铁路修复工作,铁道纵队又称铁路修复工程局,任命我为局长,护路军司令员苏进同志为第一副局长兼参谋长,牡丹江军区政委何伟调任第二副局长兼政治部主任,东北铁路局工电部长武可久调任第三副局长兼总工程师。

东北局关于组建铁道纵队的决定,从部队的编成、任务到领导关系、材料物资供应等,都作出了具体规定和提出明确要求。形势急迫,责成东北铁路总局3日内给铁道纵队准备好办公室、办公用具、通信设备等。限定5日内必须组成铁道纵队领导机构。决定下来的第二天,我找到苏进同志,商量各项工作,从此,我们便开始为铁道纵队的组建忙碌起来。

东北军区对铁道纵队的组建工作非常重视,刘亚楼参谋长亲自为铁道纵队调配部队和抓编成工作,罗荣桓副政委亲临刚组建的铁道纵队机关,并在大会上讲了话,对部队鼓舞很大。

1948年8月10日,东北军区发布命令,任命铁道纵队部、处、科和各支队领导干部。

由于领导重视,整编组建工作进展迅速。7月10日,即在哈尔滨组成铁道纵队领导机构,12日正式开始办公,纵队机关由护路军司令部和牡丹江军区司令部合并组成,内设司令部、政治部、工程部、供给部、卫生部、材料部、厂务部。

机关建立起来后,我们的首要任务是抓好4个支队的整编。我们几个领导干部进行了分工,并派出工作组分赴彰武、吉林、三岔河、梅河口等地部队检查指导整编工作。纵队政治部主任何伟同志带人去彰武第1支队,我带人去吉林第2支队,组织部副部长郭德林同志带人去梅河口第4支队。三岔河第3支队离纵队机关较近,由机关经常派人检查指导。

铁道纵队下辖4个支队,由护路军的2个铁道团和3个步兵团共8193人,辽吉、吉林、嫩江、牡丹江等军区独立团共计8759人和铁路职工1200人编成。由于兵员不足,各支队暂编2个大队。

第1支队在彰武,以护路军铁道第1团、嫩江军区肇东独立第3团组成共4309人。于磊为支队长,杜国平为政治委员。

第2支队在吉林,以护路军铁道第2团、步兵第2团一部、吉林军区独立第6团大部组成,计3407人。刘震寰为支队长。

第3支队在三岔河,以护路军步兵第3团和辽吉军区大赉独立第3团、牡丹江军区独立第3团部分连队组成,计3611人。彭敏为支队长、徐斌为政治委员。

第4支队在梅河口,以护路军梅河口指挥部第1、第2大队,护路军步兵第2团、步兵第1团、大赉独立第3团、吉林独立第6团部分连队组成,计3996人。郭延林为政治委员,9月15日龙桂林到职任支队长。

纵队机关下辖有汽车大队、警卫营等,为了自己解决抢修铁路部分料具供应和机械修理,在厂务部下还设有8个分厂。

边整编部队,边抓配备干部。8月2日,我们正式下达了支队参谋长、主任以上干部的任职命令。8月10日,参谋长苏进同志调炮兵工作,东北军区任命松江军区副司令员李寿轩为铁道纵队第一副局长兼参谋长。到8月底,铁道纵队的组建工作已初步就绪。纵队计17341人,党员2827名,占总人数的15%。在部队编成的同时,建立起各级党的组织,开展党的活动。

部队组编时,由于兵员不足,各支队只编有1个线路大队和1个桥梁大队。为了加强抢修力量,东北军区于11月又给我们补入吉林、辽宁等地二线兵团8500人,于1月24日各支队增编1个线路大队。纵队总人数达到2.6万余人。

铁道纵队组建中最感缺乏的是干部,支队级缺4名,大队级缺21名,中队级缺125名,分队级缺323名,技术干部所缺更多。

部队的质量尚好,原铁道第1、第2团经过几个月的铁路抢修锻炼,能完成一般的铁路抢修任务。原护路军3个步兵团已有2年的历史,大家又经过土地改革,熟悉铁路情况,问题较少。新补入的二线兵团,老骨干少,大多数是入伍两三个月的新战士。大家虽然能认识到编入铁道纵队晋升主力的光荣,但对参加劳动强度很大的铁路抢修,有些人尚认识不足。有些同志认为铁道部队不上前线打仗不光荣,成天在铁路线上干活是“劳工队”,不安心工作。怎样建设好这支铁道工程技术部队,在领导思想上认识也不够明确和统一。所以,当务之急,是端正对铁道纵队性质和任务的认识,克服轻视工程技术的观点,树立劳动光荣的思想。

黄逸峰到部队指导整编工作,要求指战员热爱工作,不怕困难,努力完成铁路抢修任务。

为了加强部队领导和思想建设,铁道纵队于1948年9月29日在哈尔滨召开政工会议,根据东北军区首长指示精神和苏联铁道部队的建设经验,由纵队政治部主任何伟在会上作了关于《铁道部队的性质和特点》的报告。报告紧密结合解放战争形势的胜利发展,阐明建立铁道部队的政治意义和军事战略意义,初步提出了铁道部队的性质、任务与建设方向。同时,也明确指出,完成铁路抢修任务,必须学习铁路工程技术,掌握修路本领和树立劳动神圣、劳动光荣的思想。这次政工会,对统一思想,巩固部队,加强铁道部队建设起了很好的作用。

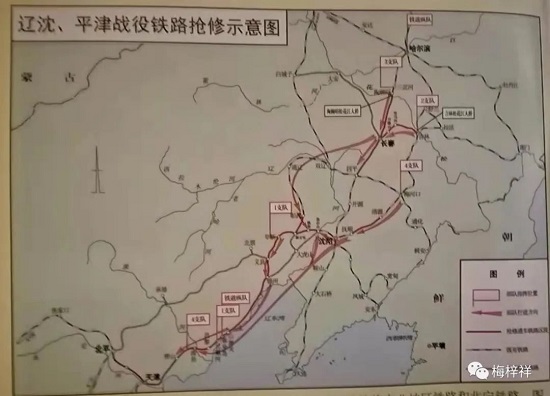

铁道纵队一面整编,一面根据东北野战军总部的要求,兵分4路指向敌占的锦州、长春、沈阳3个方向,开始了紧张的铁路抢修。

在辽西地区整编组建的铁道纵队第1支队,全力抢修通向锦州前线的铁路。锦州是连接东北与华北的战略要地。毛泽东同志指示东北野战军,将主攻方向转向北宁路。解放全东北,必先拿下锦州,切断国民党军的补给线和陆上逃路,完成“关门打狗”之势。7月8日,部队开始抢修大(虎山)郑(家屯)线彰武至新立屯间破坏最严重的铁路,于7月24日完成。部队紧接着于7月31日继续抢修新(立电)义(县)线的新立屯至西阜新间的铁路。8月1日,抢修部队向锦州方向前进,抢修西阜新至义县间被破坏的铁路。当时义县被敌人占据。西阜新至义县北的清河门站间被断续破坏较严重的铁路有34公里,桥梁13座,许多地段路基被挖,枕木被搬掉烧毁,残存的钢轨翻倒在路基两侧。还有些线路,因年久失修,需要更换枕木。由于抢修这段铁路接近前线,国民党军不断窜出骚扰,还不时地派飞机到抢修现场轰炸扫射。抢修部队在“一切为了前线”“一切为了胜利”的口号鼓舞下,英勇顽强,战胜敌机的威胁,克服材料、机具缺乏等多种困难,日夜前进抢修。

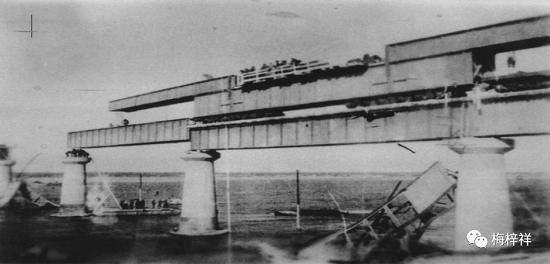

铁道纵队第1支队沿新义、大郑线向锦州方向前进抢修,支援锦州作战。图为部队抢修绕阳河大桥。

部分铁路刚修复通车,东北野战军总部即紧急命令,在最短的时间内,把东线部队车运到辽西。从9月12日到21日的9天里,共运送64个军列,把集结在东线和四平一带的近10万野战部队,安全、迅速、秘密地车运到辽西前线。东北野战军总部给参加抢修、抢运的部队和铁路职工发来贺电予以表彰。

10月1日,部队把铁路抢通到清河门站。就在同一天,野战部队解放了义县。抢修部队乘胜前进,继续向锦州方向前进抢修。

我军解放义县,敌人已感到末日来临,不断派出飞机向我连接大后方的新立屯、彰武、郑家屯(双辽)等重点车站和附近铁路线狂轰滥炸,妄图切断我军后方补给线。郑家屯是平齐、大郑两条铁路的交会处,是前线铁路的重要枢纽。从1947年5月郑家屯第2次回到人民手中,敌人就把它视为眼中钉,经常派飞机轰炸。常驻那里的同志说:敌机扔在郑家屯车站的炸弹立着摆,也能摆一层。1948年10月1日,郑家屯地区被敌机炸得一片火海。车站站房被炸毁,电务段、机务段遭到严重破坏。火光就是命令,敌机还在上空盘旋,同志们就投入抢救被炸毁的站房、仓库。敌机刚飞走,战士们和铁路职工及其家属,男女老少齐上阵,迅速扑灭大火,抢通被炸毁的路段。当天疯狂的敌机还炸毁了彰武南柳河大桥,运输陷于中断。抢修部队和铁路职工快速赶赴柳河大桥现场,奋力抢修,第2天就架起了临时便桥,通过2个军列。第3天夜里又通过4个军列。

国民党军飞机轰炸铁路,抢修部队组织对空射击。图为铁道纵队装甲列车严阵以待,掩护部队前进抢修。

前进抢修,经常遭到敌机的空袭。敌人的轰炸扫射,吓不倒前进抢修的英勇战士。为了完成抢修任务,保障铁路畅通,同志们同敌人展开顽强的斗争,一些重点现场都配备有高射机枪分队,组织对空射击,打击空中敌人,掩护部队抢修。1948年10月10日,一架美制蒋机窜到通辽以南伊胡塔一带向抢修部队低空扫射,战士们用高射机枪和步枪还击,当场击落了这架敌机,活捉飞行员国民党空4军第4大队第2课上尉课长李式熹。纵队给予有功人员通令嘉奖。有时,白天敌机轰炸频繁,无法施工,战士们就在夜间打起火把突击抢修。有的现场,敌机夜间也飞临上空骚扰。为了争取时间,战士们就在无灯火照明下摸黑抢修,完成一个又一个任务。

日夜奋战,部队高举火把赶修线路。

10月15日,我军解放锦州,更加鼓舞了抢修部队的战斗意志,抢修铁路的进度加快,到19日,铁路运输可经大郑、新义等线直达锦州。

10月23日,我野战军阻击从沈阳窜出的国民党“西进兵团”取得重大胜利,重新解放彰武、新立屯,遂令第1支队派出部队北上,快速抢修被国民党军炸毁的柳河、饶阳河两座大桥和40多公里线路,火车可开向国民党盘踞的沈阳外围前线。

在东北的中部,我们铁道纵队配合野战军围歼长春守敌,派出2个支队的抢修兵力。从北沿哈长、从东沿吉长两条铁路干线,向长春方向前进抢修。

在吉林整编组建的铁道纵队第2支队,战斗在吉长线上。1948年7月31日,部队开始抢修饮马河至兴隆山区段被破坏的铁路,8月18日完成任务。抢修部队继续向长春方向前进抢修。10月初,火车已开到长春近郊,汽笛高鸣,吓得守敌胆颤心惊。第2支队除留桥梁大队抢修吉林松花江大桥,其余部队旋即南下辽西,协同第1支队抢修通向锦州、沈阳的铁路。桥梁大队于9月7日开始抢修吉林松花江大桥。该桥全长440米,9孔下承桁梁被炸落3孔,部分炸落的2孔。经过2个月的紧张抢修,于11月7日胜利竣工通车。铁路运输可由哈尔滨经吉林直达长春。

铁道纵队第3支队抢修陶赖昭松花江大桥。

在哈尔滨南三岔河组建的铁道纵队第3支队,配合野战军围困长春守敌,战斗在哈长线上。哈长线上的重点工程是抢修陶赖昭松花江大桥。该桥全长987米,被炸落钣梁3孔,桁梁3孔,炸倒桥墩3座,崩裂4座。8月1日正式开工,除将其中一孔全部落水的桁梁增筑桥墩改架30米的钣梁外,其余按原样复旧,工程任务十分艰巨。当时部队刚组建,战士们技术水平低,更没有修桥经验,指战员们边干边学,战胜无数困难,于10月23日修复竣工。一座大桥飞架松花江两岸,中断的钢铁大道重新连接起来,大家看到自己创造性的劳动成果,心中无限喜悦。24日举行松花江大桥竣工通车典礼,中共中央东北局陈云同志亲临大会讲话,他说:“此桥的修复,为东北人民修通了一条胜利之路。”

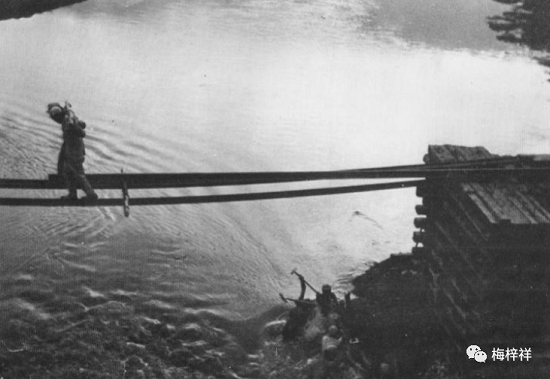

指战员踏着悬空的单轨,抬运钢轨抢修。

第3支队为了打通通向长春外围的铁路线,在抢修陶赖昭松花江大桥的同时,派出线路大队,在大桥附近铺设便线,修筑码头,组织船运,将抢修所需的工具、材料运过松花江,南下抢修陶赖昭至长春间115公里的线路和桥梁。陶赖昭松花江大桥通车后,火车直奔长春。部队乘胜前进,相继由长春向四平、沈阳方向南下抢修。

在梅河口一带整编组建的第4支队,积极配合围歼沈阳守敌,一面同铁路职工修复梅河口一带的铁路,一面奋战在沈(阳)吉(林)线上,向沈阳方向前进抢修。当时,有的地段尚未解放,便派人前往南杂木一带侦察铁路破坏情况,做好抢修准备。118公里大桥,全长200多米,桥高20米,遭受严重破坏,短期内难以修复。这桥是通向沈阳的关键工程,决定先抢修一座便桥,让火车尽快开向前线。战士们填石筑桥基抢搭枕木垛,冒着生命危险,将180多根钢轨抬到高高的枕木垛上,扣起钢轨梁。经过一天一夜苦战,一座崭新的便桥横架河上。第4支队仅用15天就修复了100多公里地段上遭受严重破坏的35公里线路和桥梁。在解放沈阳的凯歌声中,人民的火车开进沈阳城,运进大批粮食和物资。

满载军用物资的列车源源不断开往前线。

铁道纵队紧密配合辽沈战役,快速抢通了破坏严重的680公里铁路,沟通了通往前线的铁路运输,源源不断地把19561辆满载野战部队和粮食、弹药、军用物资的列车送上前线。

辽沈战役胜利结束后,铁道纵队征尘未洗,继续作战,抢修新解放区被破坏的铁路。第2、第4支队在辽西相向突击抢修新(立屯)高(台山)线。新高线虽然只有60多公里长,但断续破坏严重的线路就有27公里,被炸毁的桥梁有3座。抢修部队冒着凛冽的寒风,以战斗的姿态,完成抢修任务。第3支队从长春南下抢修通往四平、沈阳的铁路。1月19日,第1支队抢通了义县到锦州的铁路,于20日从锦州出发,沿北宁路向山海关方向抢修。当时山海关尚未解放,部队一面派出侦察人员了解敌情路情,一面加紧抢修。抢修部队进抵前所站时,为保卫抢修,防止敌人出击,派出2个连前往万家屯监视、阻击敌人。山海关解放的第二天,锦州至山海关的铁路即恢复通车。

11月28日,当沈阳至山海关铁路接通的消息传到东北野战军总部时,总部领导高度赞扬铁道纵队指战员勇敢顽强、连续突击的抢修战斗精神。为了争取时间,四野总部决定:总部首长和机关从沈阳乘火车向关内开进。新抢通的线路尚未全线试车,很担心运行中出问题。时间紧迫,我们同东北野战军铁道运输司令部共同商定,派出大批干部分段检查线路,并到车站、道口负责治安警卫工作。专列前面由轨道车开道,及时处理各种问题,使总部列车顺利地通过新抢修的铁路,迅速向前开进。

1948年12月初,东北全境1万多公里干线铁路连成一片,恢复通车,为恢复与发展战后经济、巩固东北根据地,为东北野战军迅速入关作战,支援解放战争,铺下了一条通向胜利的钢铁大道。 (1989年4月)

黄逸峰其人其事

齐 伟

一次极偶然的机会,读到了黄逸峰的传奇故事,知道他曾任铁道纵队首任局长。

黄氏1906年7月22日(农历六月初六)出生于江苏东台,初入私塾即体现出“天才儿童”的本色,后只用一年的时间读完初中,又用一年的时间读完高中,再先后考入上海中国公学大学部、上海复旦大学商学院、暨南商科大学。1925年在上海复旦大学商学院就读期间参加“五卅”运动,8月加入中国共产主义青年团,同年10月转为中共党员。从此开始了其7次被捕、3次被迫离党又再次入党的传奇人生。

1927年3月在上海第三次工人武装起义中,黄氏率领工人纠察队率先攻下闸北区第五警察署,为起义立下首功。“四·一二”事变当天,黄氏从国民党26军2师司令部救出被扣押的周恩来,亲自护送周到江浙区委秘密机关,为此受到时任中共中央总书记陈独秀的专门接见和嘉许。刘峙部队进驻闸北后,即将黄逮捕,是为第一次被捕。1927年6月,中共江苏省委调派黄氏任南京地委书记,他到南京还没来得及开展工作即被捕,是为第二次被捕,2个月后获保释放。1928年2月,黄氏被任命为南通特委书记,到任伊始又被国民党逮捕,被判10个月徒刑,是为第三次被捕。1929年3月,黄氏任全国铁路总工会秘书长,被怀疑政治立场动摇,中共组织割断了与他的联系,是为第一次被迫离党。

黄氏被迫离党后,1930年流亡南洋。在南洋期间因组织进行抗日宣传和共产主义宣传,先后遭到暹罗政府3次逮捕,是为第四、五、六次被捕,1934年被变相驱逐出境。从南洋回国后,他考入京沪、沪杭甬铁路局机务训练班,毕业后分配到铁路局机务处任职,因组织领导铁路青年职工开展反贪污和抗日救亡活动,于1936年冬又一次被南京政府逮捕,是为第七次被捕,虽很快获释,但由于拒绝陈立夫劝其加入国民党的“美意”,被迫离开了铁路局。

1941年3月,经陈毅等介绍,黄氏被批准重新入党,并奉命组建新四军“联抗”部队,担任司令员兼政委。1946年初,黄氏担任国共和谈北平军调部中共代表团交通处少将副处长,是中共历史上早期少数被授予军衔的将军之一。

1947年,鉴于黄氏是党内少有的熟悉铁路业务的人才,他被调派到东北铁路部门工作。1948年7月,黄氏担任新组建的东北人民解放军铁道纵队局长,在苏联的大力援助下,为创建中共历史上的第一个技术兵种——铁道兵立下了汗马功劳。

1949年4月,黄氏卸任。5月,铁道纵队扩编为铁道兵团,滕代远任司令员兼政委。

但黄氏的传奇跌宕人生并未就此结束。上海解放后,他出任第一任上海铁路局局长,后调任华东军政委员会交通部部长兼党组书记。黄氏是一名标准的专家型领导干部,对于知识传承具有先天的热情,就任华东交通部部长之初,创办了华东交通专科学校并兼任校长。黄氏的学者风范受到学校师生的广泛认可,据曾在该校就读的一名学生的日记记载:“黄部长讲话很有感染力,很有理论水平,看样子像是个知识分子。”但华东交专很快就给黄氏带来了灭顶之灾。

1951年12月3日,《人民日报》“读者来信”栏发表了一篇题为《华东交通专科学校存在混乱现象》的文章,署名“上海华东交通专科学校一群学生”。文中反映:华东交通专科学校专业分科混乱;教学场地设备简陋,学校领导方面不设法改善教学设施,却大肆铺张建礼堂、搞典礼;学校管理松懈,未订爱国公约,很多教师仍用英文讲课;对学生的退学、转学事宜亦不加过问;希望将来院系调整时“把我校全部归并入”上海交通大学。这篇明显带有私心杂念(想成为上海交大学生)的告状信,引发了黄氏的雷霆震怒。他指示追查投稿人,布置师生员工联名去信《人民日报》编辑部,要求予以正名。之后事态发展竟然失控,矛盾不断激化升级,由于黄拒不认错,且有对举报人打击报复之嫌,在舆论界及各级掀起了轩然大波,最终惊动了毛泽东。毛泽东批示:“压制批评,轻则开除党籍,重则交人民公审。”黄氏因此成为建国初期仅次于刘青山、张子善等人的党内反面高级干部典型。1953年初,个性倔强的黄逸峰被开除出党并撤销本兼各职,是为黄氏第二次被迫离党。他所领导的华东交通部党组被撤销,由其一手创办的华东交通专科学校亦在全国院系调整中被拆分停办(相关科系分别调入浙江大学、南京工学院、山东工学院、北京铁道学院、华东纺织工学院、苏南工业专科学校等)。

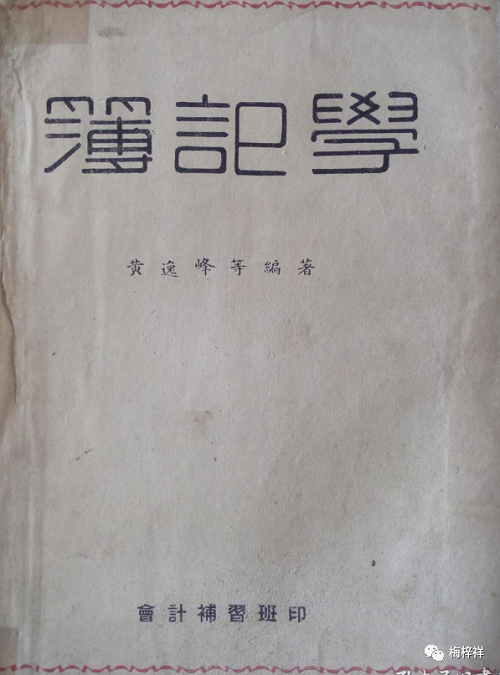

黄逸峰1948年出版的著作。

黄氏在建国初期特殊的政治背景下,因这么件不大不小的事情即被清除出党,其内心的痛苦和委屈可想而知。好在事后毛泽东也意识到对黄的处分过于严厉,在新的政治形势下,黄氏于1956年底被批准重新入党。但这并不意味着他的厄运到此结束,在随后的“文-化大革-命”期间,他第三次被清除出党,并被扣上“修正主义分子”、“共产党叛徒”等大帽子,关进“牛棚”,下放“五七”干校,接受了数不清的审查,身心备受摧残。

黄氏并未就此退出历史舞台,改革开放后,他迎来了自己命运的又一个春天。1978年11月,年过古稀的黄逸峰受命重建上海社会科学院,以一个知识分子的执著,不顾年老体弱,日夜操劳,忘我工作,致力于中国近代经济史研究,取得了斐然的学术成就,并迅速奠定了上海社科院的科研基础。

1980年,中共上海市委专门组织对黄氏的历史问题进行复查,中纪委于当年12月作出批复:“黄逸峰同志的主要错误属实……但不应定为反党分子,给予开除党籍的处分……同意恢复其党籍。”当上海市委派专人把1952年事件的复查结论和中纪委批复送达黄氏时,已躺在病榻上的黄氏老泪纵横:30年前的问题终于得到了一个可接受的处理结果!

1988年11月27日,黄逸峰与世长辞,享年82岁。时在上海工作的江-泽民、朱镕-基、曾-庆红、陈至立、夏征农等领导和500多位人士参加了遗体告别仪式。黄逸峰“联抗”老战友祝玉林撰写的《悼念黄逸峰》,概括了黄逸峰的一生业绩:

屈指相知六十秋,苏中风雨忆同舟。

论功抗日持联合,野战军兴传运筹。

推行新制立前哨,铁路交通展大猷。

“三反”浮云昭雪日,一编撰著卧床头。

钻研经济排干扰,独向申江苦探求。

噩耗传来肠寸断,哀哀公志未能酬。

黄逸峰真的壮志未酬吗?作为一名兼具革命者和学者风范的风云人物,他的一生确实跌宕起伏,挫折不断,令人不胜唏嘘。由其一手创办并令其蒙羞终生的华东交通专科学校已经湮没于历史的尘埃之中(原校址上海市华山路630号成为今上海戏剧学院校园),但上海社科院的复兴应有其不灭的功绩,特别是由其创始的铁道纵队,薪火相传,由铁道兵而中国铁建,如今已发展成为在国内国际极具影响力的特大型建设企业集团。这对他老人家九泉之下也是一种真切的安慰吧!

原载《 中国铁道建筑报 》( 2012年07月17日 4 版)

铁道纵队召开庆功会,表彰辽沈战役抢修铁路有功单位和个人,黄逸峰向立功单位发奖旗。

2021年6月28日,中国铁建庆祝中国共产党成立100周年暨“两优一先”表彰大会主会场。焦 贺 摄

2021-11-30

编辑:兵心依旧