余秋雨称赞铁道兵版画《远山在呼唤》【原创】

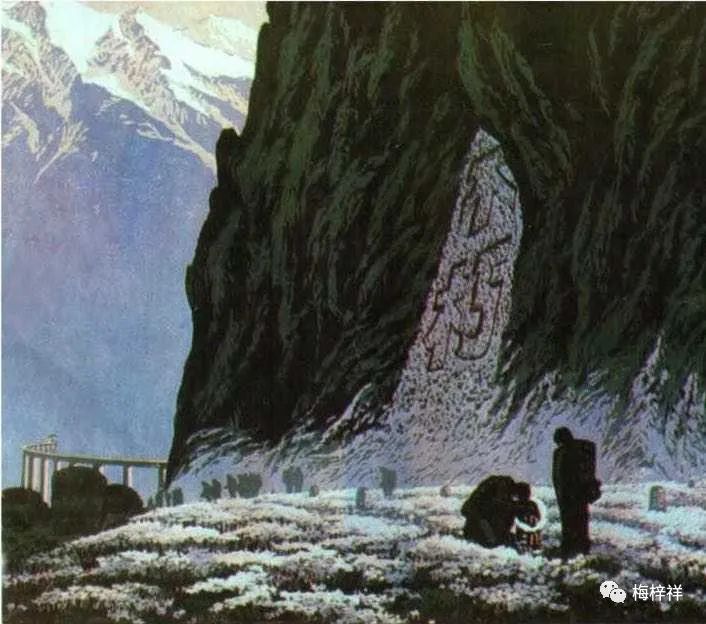

《远山在呼唤》,1982年创作, 中国美术馆收藏, 曹宁、 伍法勋、 李建设 、董吉祥、 张利祥合作。

余秋雨是作家、学者。他的散文《文化苦旅》曾一时洛阳纸贵,学术著作《戏剧理论史稿》获全国首届戏剧理论著作奖、文化部全国优秀教材等荣誉,主持香港凤凰卫视对人类各大文明遗址的考察在海内外观众中反响热烈,与黄梅戏表演艺术家马兰结婚“夫以妻贵”……这样一位在文化界、学术界,以及普通读者、观众中有着广泛影响的文化名人,他的重要学术著作《艺术创造工程》赏析铁道兵的版画《远山在呼唤》。

“远山在呼唤”是铁道兵诗歌、散文、美术等文艺形式常见的选题。铁道兵的工作性质是四海为家,一项工程竣工,指战员们就奔赴新的工地;而铁道兵承建的铁路工程又多在穷乡僻壤、大山深处。文艺工作者喜欢以“远山在呼唤”歌颂铁道兵志在四方、无私奉献的精神。

版画《远山在呼唤》就是这样一幅经典作品。

这幅版画1982年由铁道兵画家曹宁构思,伍法勋、李建设、董吉祥、张利祥共同创作,参加大路画展, 被中国美术馆收藏。作品以巍峨的山峦与大桥为远景,寓意铁路通车;近景是两名背负行装、即将踏上新征程战士,向烈士墓碑献上花环,依依惜别;重峦叠嶂、顶天立地的岩石上,雕刻着巨大的“不朽”二字,象征着英雄的精神与世长存。画面上,大山肃穆,白雪圣洁,一派庄严、悲壮的气氛,震撼人心,感人至深。

余秋雨先生在《艺术创造工程》一书中,从思想性、艺术性两个方面做了赏析,认为“在开发一块榛莽之地的时候,许多创业者会洒下他们的鲜血,付出他们的生命。他们的牺牲,更有可能是开发事业本身的艰难性所致。”夸赞《远山在呼唤》“挣脱了种种萎小的情感”,是“伟大的艺术作品”;语言风格浑厚、抒情,一唱三叹:

有一幅比较粗疏的业余绘画,可以引发我们对这个问题的总体思考。绘画表现的是万山丛中修成一条铁路后的通车典礼。画家把热闹的欢庆场面推成远景,而近景,则是一座大山背后,一队筑路工人(战士)正脱下帽子在给一排坟墓告别。他们把战友留在这里,立即要启程走向新的山岭。绘画的标题是《远山在呼唤》,正表明了这种行动意向。他们一次次地把战友和铁路一起留下,又一次次地上路,向远山挺进。我们不妨把筑路工人(战士)的这种悲壮路程,看作人类整体的历程。如果艺术家们急切地寻找造成那些筑路工人牺牲的"冤头",布置几场在屑小情感领域的恩恩怨怨、是是非非,而忘却了这一历程本身的严峻性,实在可惜。人生最大的悲剧在于面对社会历史的必然性,人生最大的壮美也在于面对社会历史的必然性。一切伟大的艺术作品,总是挣脱了种种萎小的情感格局,与社会历史的必然性相接通,于是呈现出恢宏的气度,迸发着喤喤音响。

《艺术创造工程》,是老牌上海文艺出版社于上世纪八十年代文化繁荣的黄金时期推出的“文艺探索书系”中的一种,也是余秋雨先生最重要的学术著作之一。在这部著作中,余秋雨先生讲评古今中外——囊括诗歌、戏剧、美术、音乐等上百件艺术作品,《远山在呼唤》获得极高赞赏。这是是继铁道兵版画被印制成传单投递台湾、李杰的版画《生活 ·色彩与安全》被选入中央美院教材之后的又一个文化成果。

版画《远山在呼唤》的创作经过:

铁道兵有着创作专题性系列版画的传统,并取得佳绩,在军内外产生良好的影响。1982年,铁道兵美术创作组为筹划“铁道兵美术作品”首次进入中国美术馆展览,选调30多名美术骨干集中在承德的铁道兵工地进行创作。组长黄嘉善部署曹宁、伍法勋、董吉祥、张利祥、李建设创作“高原岁月”二十多幅组画,反映铁道兵修建青藏铁路的英雄事迹。方式、方法是个人构思出草图,集体讨论,意见一致后再创作,反复修改,最后定稿。

版画的构思、初创者曹宁,具有丰富的生活积累和较深的艺术造诣,曾进修于解放军艺术学院、中央美术学院,参加了青藏铁路建设。在关角隧道,他耳闻目睹战友的牺牲,以及累累墓碑的铁道兵烈士坟场。领受任务后,铁道兵英勇牺牲的画面轰然而至,感情不能自拔,立时构勒草稿,再经“集思广益”修改,终于完成这幅为铁道兵英烈树碑立传的“不朽”作品。

铁道兵美术创作组组长黄嘉善赴青海铁道兵十师,指导“高原岁月”组画创作,前排左一二为黄嘉善,左一为曹宁。黄嘉善先生去年新冠肆虐时染疾辞世。

图片说明:

1、刊头图片来自网络

2、其余图片来自作者提供

编辑:开门见喜

梅梓祥

以藏品说世间万象。

415篇原创内容

公众号