告别昔日石磨,迎来幸福生活

一、石磨、石臼(石窝子)、擂子、碾子是过去农村的主要粮食加工工具。

一九六二年,我正好10岁,记得当时在我们村,来了二位石匠,一位是师傅姓刘,还有一位是徒弟姓沈,师徒二人总是合伙在一块干。石匠们先是给邻居王家表叔家打了第一副石磨(大磨),大磨与手磨之区别,大磨是用牛拉磨,手磨是用人工推磨。

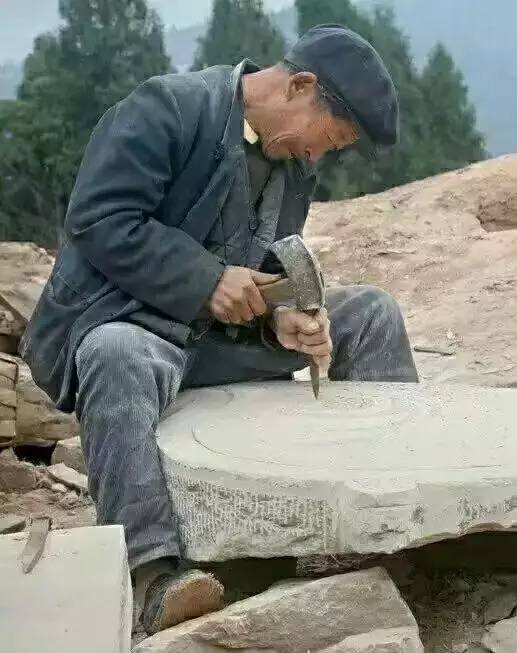

石匠打磨

自从石匠们在我们村打了第一副石磨之后,紧接着,村子各家各户相继都打了一副石磨,我们家也打了一副,我四叔家打的那副石磨,爷爷为了留个纪念,还请石匠在石磨上半部雕刻了几个字“一九六二年制”。

自从我们家有了石磨后,全家人特别高兴,因为有了大磨,用推手磨的几率就会变得少多了。在有了大磨之前,家里都是用手推磨来磨面吃,用手推磨磨面,人很辛苦,得用两个人推才能推转,主要是一次性推磨持续的时间比较长,过去家里人口多,磨一次面得吃上几天,因此,一次性推磨起码得用三、四个小时才完成。

手推磨

后来,即便是有了大磨,但每当逢年过节前,都还是用手推磨来磨豆腐,还有譬如少量的磨面,也是用手推磨。在60 年代,由于粮食产量低,加之家里人口多(当时我家有十口人),生产队给分得的粮食总是不够吃,每年到了三、四月份,就到了荒月,往往在这时,大麦、小麦刚刚变黄,就迫不及待的先割一部分回来打出来晒干,用手推磨磨成面,作为应急吃。也有用石臼(石窝子)将大麦或小麦踏成麦米煮粥吃。踏石臼这活儿,也是很累的,因为吃饭人口多,每次至少要踏上两石臼才够吃一顿。这种活,一般都是我妈妈或嫂嫂干,等我长到十五、六岁时,我也学会替她们干点踏石臼的活儿。

石臼(石窝子)

当然,自从有了大磨,因为是用牛拉磨,这对我们来说,劳动强度已经是大大的减轻了。牛拉磨时,得把牛眼睛给蒙上,不然的话,牛拉磨转,牛会发晕的……

牛拉磨

牛拉磨

我们的大磨,不光是我们家自己用,我大舅、小舅家,还有舅表哥家等亲戚,也来我家磨面,他们有时候自己拉着牛来,有时候是用我们家的牛,如果是用我们家的牛,他们会提前给牛割一背篓嫩草,准备给我家牛“犒劳犒劳”。

无论是大磨,还是手推磨,磨出来的面,都得按不同用途,用罗筛筛出来,一般情况下分三种,即麦碴、连麸面、细面,麦碴用来煮粥吃。连麸面也可以煮粥,也可以做馒头。细面用来擀面条、包饺子、烙火烧等。在那个经济匮乏的年代,人们肚子饿了,吃什么都香,这些都是美食……

罗筛筛面

我记得在我小时候的农村,把稻谷加工成大米的流程是:将晒干的稻谷,先用擂子进行脱壳,再用风车进行米、壳分离,出来的是糙米,再用碾子碾过后的米才是精米。

擂子,我记得我们家是请擂子匠来我们家制作,擂子匠先用竹子篾编织一个园状筒,再用软粘土填充,用青冈木材破成片,镶成牙状,等软粘土完全干后,即可使用,往往一台擂子得用很多年。

擂子擂稻谷,先将稻谷装入擂子上方漏斗,由两人推转擂子,就能将稻谷脱壳。

擂子擂稻谷

碾子碾糙米,是将糙米倒入碾子槽里,再用牛拉动碾子轮滚动碾压,碾到一定程度,糙米脱去糙皮,形成米、糠分离,再用风车吹后,出来的米、糠分别流入二个容器,这样的米为精米。

过去的石磨加工面粉; 擂子、碾子加工大米等这些工艺,自古以来,一直到我懂事,应该是持续了很多年。这种繁重的体力劳动,占去人们很多的时间和精力。

碾子

风车

二、打面机、打米机的问世,减轻了人们粮食加工繁重的体力劳动。

随着时代的进步,社会的发展,大约在60年代后期,打面机、打米机的先后问世,在农村还没有供电的时候,开始有了柴油机带动打面机、打米机,便开始加工面粉和大米,当时在我们的大队才有打面机、打米机,我们要加工面粉和大米,要去大队加工,从我们家龙王寨距大队加工厂,少说也有4里多山路,前往是下坡路,返程是上坡路,去时挑的是小麦或稻谷,返程挑的是面粉或大米,来回8里多山路,且是负重上下山,浪费的是时间,消耗的是体力,虽然没有过去用石磨、擂子、碾子那么繁琐,但往返挑担子,也是一种繁重的体力活。

柴油机

打米机

打面机

记得小时候吃挂面,得拿着小麦到大队部去换,只有大队才有一台压面机,大队专门有人负责压面条。过去农村没有钱,而换挂面的手工费只能让他们从小麦中扣出。

旧式的压面机,在没有电的年代,只能是靠人工搅动,压面机很笨重,必须得是两个人才能搅动,这种活特别累。记得1974年我在部队炊事班时,连队有一台压面机,也是手工搅动,每当连队要给全连官兵改善伙食,准备吃一顿面条时,炊事班长要派三位战友,压一个上午的面条,才够全连人员吃一餐。

压面机

到了70年代,党和政府给我们家乡通上了电,随即,各生产队都购买了电动打面机、打米机,用电力加工面粉和大米,而且生产队加工厂,就在我们家门口,再不用挑粮食到远处去加工。农村自从有了电,压面机也改用成电动操作,再也不用费力气来搅动。所有的粮食加工设备(包括打豆腐)都采用电力带动,不仅节省了时间,更是省去了体力。

我先后几次从部队回家探亲,陆续看到乡亲们加工粮食越来越方便。很多老人家对我说:“开喜,共产党领导我们,如今社会多好呀,再不用像你当年在家时那么辛苦了” 我说是的,感谢党的好领导……

三、超市大米、白面、食用油供应充足,加工粮食的机会也少了。

我回家乡探亲,看到的情景是:山里人大多搬迁到了平川去了,年轻人大多外出务工去了,田地种小麦的人少了,改种油菜,因为油菜籽产油经济价值相对高一些,即便是现在还在生产水稻,国家对农业实行科学种田,由于农业科学技术的进步,从植苗、除草等流程和田间管理,整个种植过程,都比过去先进多了,省去了很多繁琐的劳动,更可喜的是,水稻产量大大提高。

我过去总在想,国家建设用地、人们建房用地,使得我国农村土地越来越少,人口是越来越多,而现在粮食越来越丰富,后来我通过学习才了解到,除了我国实行科学种田,粮食大量增产外,我们国家还进口了大量的粮食,往往进口粮食还不贵,党和政府,把“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”作为己任,千方百计的想办法,加大科学种田的力度,不断使粮食增产,还采取进口粮食等措施,并利用市场经济杠杆调节,以最方便快捷的方式,最大限度的满足人民生活需要。

现在我们老家,乡亲们的生活非常幸福,就在各个小区就有超市,大米、白面、面条、食用油等生活物资应有尽有,只要有钱,真是触手可及。在我们龙王寨,虽然还有少量的老人不愿意搬迁到平川,但党和政府近些年来,给各个自然村修通了水泥路,修建了净化水厂,安装了自来水管道,家家户户通上了清澈卫生的自来水,各村近处都设置有打米机、打面机,留守老人们,打米、打面、买粮买油,用水都很方便。如今的乡亲们再也不用因为缺少粮食而发愁。过去那种用石磨、石臼(石窝子)、擂子、碾子以及挑水等繁杂而劳累的体力劳动,一去再也不复返了。

各自然村通上了水泥路

感谢伟大的中国共产党给人民带的幸福生活,我们要更加团结奋斗,一起向未来,奔向我们更加美好的明天……

作者:张开喜

作者简介:

张开喜(铁道兵文化网编辑网名:开门见喜),陕西省安康市汉阴县人,一九五二年五月出生,一九七二年十一月参军,一九七六年十二月加入中国共产党组织,一九八零年一月毕业于中国人民解放军长沙铁道兵学院。在部队期间,先后在13师65团2营7连(后来部队整编为11师54团4营14连)曾历任副班长、班长、排长、副指导员、指导员。

一九八四年,随部队集体转业到铁道部第十六工程局第四工程处,先后担任过工程队书记、处纪委办主任干事、人事科主任干事、安全科副科长、企业管理部部长。

其本人兴趣爱好,写作,2020年出版了第一本书《放牛娃出山之路》,2021年出版了第二本书《路漫前行,留有足迹》,先后在铁道兵文化网、今日头条款、新华网等媒体连载发表,2020—2022年初,共创作的作品200多个,先后在美篇、铁道兵文化网等媒体发表,其中有60个作品在今日头条发表,有48个作品在新华网发表,仅新华网读者达600多万人/次。

本人现在投身入公益事业,一是创作, 写文章发表; 二是在铁道兵文化网作编辑,这些都是没有任何报酬的公益活动。

张开喜,北京市怀柔区作家协会会员。

版面图片限量,更多内容请关注美篇

美篇链接、请点击查看

图片说明:

部分图片来自作者内弟邹宗山提供,部分图片来自网络,致谢网上图片作者。

编辑:向日葵