蜀河隧道

铁道兵第10师47团1连作为师、团的主战连队,有着自己的光荣传统和优良作风。连队从组建起就转战南北,多次承担铁路建设中的重点工程任务,其中一个重要原因,是由于1连木工技术力量强,在全团乃至全师都赫赫有名,每当上级下达施工任务时,都把地质复杂、渗水层多的难开挖、难支撑的隧道交给1连承担。仅从1964年修成昆线开始到1983年兵改工前,1连就先后承担了成昆铁路的灰窑平、新房子、芝麻地隧道,襄渝铁路的蜀河隧道,青藏铁路的关角隧道的开挖任务,每座都是难啃的拦路虎工程。

施工连队的支撑工作,有着独特的性质和特点:一是劳动强度大,工作时间长。如上导坑扩大开挖时,会出现塌方达上千立方,高达10几米的空洞,4节手电筒朝上看不到顶。一次支撑竟要用10几方的圆木、方木和回填木。又如打边墙时,有时一次要打4米、6米甚至8米长的边墙,浇灌水泥需一次性完成,往往长达10几个小时。支撑班安、拆模板的人没有固定的上下班时间,有时还会出现这边没打完那边又要支,接着连续干,顾不上吃饭、睡觉。二是危险性大,每次都面临生死考验。搞支撑,险情难测,危险时常有。工作中,他们要曲身弯腰,探头探脑,眼观六路,耳听八方,分析判断险情;还要根据路况及时改变前进的方法,像鼠,像蛇,像蜥蜴那样爬行。上午进洞了,不知下午能否出來,没胆魄,没有牺牲精神是干不了这种活的。支撑工是钻鬼门关的人,新伤叠旧伤,是和死神打交道的人!三是工作难度大,技术性強。支撑工常用的是力学原理和点面几何、抗圧等方面的常识。我们的战士上学不多,读书很少,根本谈不上什么理论,但他们的实践中天天都在应用着理论知识。

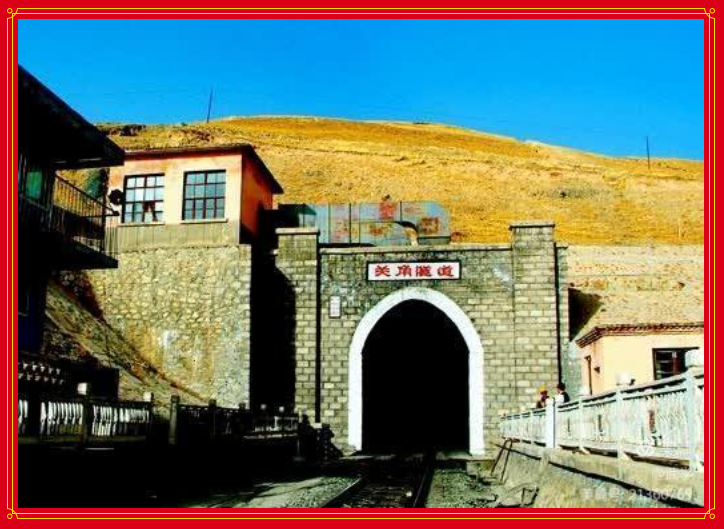

关角隧道

由于战绩卓著,1连涌现出一大批先进模范人物并多次立功受奖。曾在连队工作30多年的王广同志,1951年被授予国家二级解放勋章,1953年授朝鲜金日成二级和平勋章,多次荣立三等功。他先后带出的木工技术能手近百人,其中的刘生、苌根京、徐学权、赵祥根、吴金海、吴兴森等人,都是木工技术的高手。

1965年初从四川简阳县入伍的肖崇炳,新训结束后补入老连队,跟随老同志打成昆铁路北段的灰窑坪隧道。他所在的一连三排,主要任务是安装、拆除打边墙和上导坑打拱的模型板;开挖上、下导坑的支撑。他的个子不高,寡言少语,一脸憨气,文化水平也低。但工作中吃苦性強,能虚心向老同志学习,爱动脑子,从实践中吸取教训,总结经验。很快就把梯形支撑、扇形支撑和交叉支撑的技术要领学到了手,成为全连在支撑方面的技术能手。

1965年初从四川简阳县入伍的肖崇炳,新训结束后补入老连队,跟随老同志打成昆铁路北段的灰窑坪隧道。他所在的一连三排,主要任务是安装、拆除打边墙和上导坑打拱的模型板;开挖上、下导坑的支撑。他的个子不高,寡言少语,一脸憨气,文化水平也低。但工作中吃苦性強,能虚心向老同志学习,爱动脑子,从实践中吸取教训,总结经验。很快就把梯形支撑、扇形支撑和交叉支撑的技术要领学到了手,成为全连在支撑方面的技术能手。

1966年在成昆铁路灰窑坪隧道出口施工中,有一次上导坑打拱时,由于渗水量大,泥沙土石混杂,所支排架木长短粗细不一,横七竖八,左右交错,遇到了难题。既怕拆支撑木引起塌方,又解决不了引水而影响工程质量的向题。为此,营领导在1连召开干部会专题研究,工程师技术员用力学原理计算着,干部和老师傅七嘴八舌议论着,但会议从上午8点开到下午4点,还没有研究出引水的办法。这时候工地有人打来电话,说上导坑已打完拱啦!原来,开了一天会没有解决的问题,肖崇炳所在支撑班由老班长带着他们现场商量,用几件雨衣和水泥袋纸拼接把渗流的水引出來了,按时完成了预定任务。

连队转战襄渝线后,虚心好学的肖崇炳,不但注意积累经验,每当危险时刻,他既是冲在前的战斗员,又是现场的指挥员安全员。他和吴贤友、彭继龙等战友,不怕困难、不怕牺牲,多次冲在最前面处理险情。他们不仅保证了连队施工任务的完成,还多次支援兄弟连队处理塌方险情。1973年4月,50团施工的隧道发生塌方时,他退了探亲假,应邀赶赴现场指导抢险,圆满完成了任务,师里给他记二等功,成为连队的骄傲。他在实践中锻炼,在磨砺中进步,从支撑班的一名普通战士,成长进步为班长、副排长、副连长。

1975年4月5日上午10时半,青藏铁路关角隧道出口约160米处出现罕见大塌方,50多米长的洞体突然垮塌,1500多立方的碴石把隧道堵得严严实实,正在洞内施工的指战员生死不明。险情就是命令,时间就是生命。师团指挥所决定,由1连、3连分别从正洞、导洞探索开挖,全力营救。经苌根京连长提议,1连制定了从隧道左侧拱顶下面边支撑边开挖,用短方木斜支撑,挡住塌方,开挖掘进的方案。

1连指战员们团结一心,奋力抢险,加快速度,争取让战友们尽早脱险。肖崇炳副连长示范指导后,由袁武学、党百发、李三虎、马臣义、董连龙、谭国颜、金仁华等老战士组成的突击队,展开紧急救援行动。木工班很快在塌方体的半坡上,紧急搭建起工作平台,将支撑所需用料堆放在方便使用处,彭友光、陈康远、仲公礼、姜洪宝等经验丰富的老战士,以最快的速度供应着不同标准的支撑方木、木板和草袋。一直冲在突击队最前面的袁武学,是师体工队队员,有着健壮的身体和顽强的意志,他边快速挖进,边量出用料尺寸,让木工班和身后的战友很快传送进来。“80公分方木、60公分木板……”,导洞在迅速往里延伸,1连突击队、木工班与洞内外指战员们一同奋战14个小时,使遇险的127名指战员全部安全脱险。

事后,前来参观的各级领导和媒体记者,对仅用10余小时就高速抢通的这条30多米长的生命通道,赞不绝口。这是一次成功的营救,是1连指战员团结奋战的又一辉煌事迹,为1连的光荣历史续写了精彩的一笔。

英雄部队在关角隧道

铁道兵的光荣传统就在于与祖国同呼吸共命运,顽强拼搏,攻难克险,特别能吃苦,特别能忍耐,特别能战斗。忆往昔峥嵘岁月荣,看今朝风流人物多。愿铁道兵精神和美德永远薪火相传。

美篇地址:点击查看

编辑:兵心依旧