我的父亲赵中立,他戎马一生,1955年被授予中华人民共和国三级独立自由勋章、三级解放勋章;1988 年被授予二级红星功勋荣誉章。父亲的革命生涯正是从中国人民的抗日战争开始的,他的抗日经历大致分为三个阶段。

一、青年学生的爱国热情

父亲是山西平遥人,1935年暑期考入平遥县立中学。他回忆当年校内有共产党组织活动并有公开的抗日救亡学生联合会,领导抗日救亡活动。 1935年12月9日北平学生举行抗日救国示威运动时,他们在抗日救亡学生联合会平遥分会的领导下积极响应,开展游行示威、宣传抗日、抵制日货、抗日募捐等活动。1936年春,红军东渡黄河进入山西,同年10月悼念鲁迅逝世活动,接着傅作义组织的绥东抗战以及西安双十二事变等一系列重大事件,使父亲受到极大鼓舞和深刻教育, 更加激发起抗日的爱国热情,参与抗日救亡活动更加活跃。1936年冬,经中共党员的同学介绍他加入了党的外围组织“中华民族解放先锋队” 和“牺牲救国同盟会”,从此走上革命的道路。

1937年“七七”卢沟桥事变,日军全面侵华战争爆发,学校师生抗日情绪更加沸腾。有的同学奔赴延安参加了八路军,有的同学奔赴太原参加了青年抗敌决死队。父亲则在党领导的平遥县牺牲救国同盟会组织下开展工作。当时八路军沿同蒲铁路北上抗日,学校师生到车站迎接慰问,并请八路军领导到校做报告、开座谈会。忻口战役后,太原危急,学校停课,学生分赴平遥四个区,深入农村开展抗日宣传,演话剧、发传单、 贴标语,发动群众组织抗日游击队,准备一旦日军占领平遥后进行游击战争。

二、参加青年抗敌决死队

山西青年抗敌决死队(简称“决死队”)成立于1937年8月1日,是抗战初期中国共产党与山西地方实力派阎锡山通过统一战线合作组建的武装力量,名义上属于晋绥军,实际由共产党和进步青年担任核心领导,其性质与八路军、新四军一样,同为共产党领导的抗日武装。

1937年11月太原失守,日军攻占平遥,父亲的小组与上级组织失去联系。他们一行3人决定从南山经沁源、安泽、洪洞、赵城等县直奔临汾参加决死队,没想到在途中被阎锡山的第七十一师补充团抓了壮丁,经过斗争和在决死队的同学营救,据说决死队以一个班的兵力交换,才成功脱险。

当时南下流亡学生很多,晋南各县学校大部停课,决死队准备筹建抗日学生游击队。父亲被安排在决死队政工人员训练班,边学习边做一些如招收学生、工人,送文件、购买军用物品等工作。训练班负责人是临汾八路军办事处彭雪枫主任派来的老红军陈焕文,1937年11月在陈焕文的介绍下,父亲加入了中国共产党。1938年春节前训练班结束,抗日学生游击大队正式成立, 招收的100余名学生和工人编成3个中队,大队长王孟樵,大队政治教导员陈焕文,父亲先在一中队担任班长,后调二中队任政治工作员。

1938年2月,日军分3路向临汾进攻,学生游击队毫不畏惧,在奉命向西南方面撤退途中主动伏击进攻的日军,击毙日军10余人,缴获了日军的武器马匹和军用物品。初试锋芒,敢于亮剑,引起当时中共晋西南区党委的注意,父亲奉命骑马去军事部送文件,黄骅部长亲自接见谈话,了解学生游击队的情况,鼓励父亲做好游击队党的工作。1938年6月学生游击队被决死队编为政治保卫队六大队,1939年夏又整编为政卫209旅51团三营,父亲调任营部政治工作员,并在决死队日语培训班学习一个月,担任日语喊话教员。他们一直在吕梁山、汾何两岸的汾城、襄陵、乡宁等地开展游击战,反围攻反扫荡,伺机歼灭敌人, 保卫群众,壮大队伍。此时青年抗敌决死队已发展至五万余人,远超阎锡山的晋绥军。

1939年冬,国民党发动第一次反共高潮,阎锡山为夺回决死队领导权,充当急先锋,发动“晋西事变”。 决死队在八路军的配合下自卫还击,挫败了阎锡山的阴谋。此后共产党顾全大局,为恢复保持与阎锡山的统一战线关系,达成新旧军划地分治, 晋西南为晋绥军活动区域,晋西北为八路军、决死队活动区域。决死队实际上加入了八路军的战斗序列。

三,在山东抗日根据地

晋西事变后不久,父亲所在的第三营与八路军115师晋西支部第一团三营合编,他任连队副指导员。1938年9月 至1939年3月,115师代师长陈光和政委罗荣桓按照毛主席“派兵去山东”的决策,率领主力挺进山东建立抗日根据地。为了加强留守部队力量,陈士渠奉命组建独立支队,也叫晋西支队或陈支队,下属2个团。合编后不久,八路军总部决定,将晋西支队调往山东,归建115师。接到命令晋西支队率先击溃晋绥军一个师,突破了汾离公路,随后直插汾河西岸,趁夜冲过汾河和同蒲铁路,来到晋东南八路军总部。6月底继续踏上东进征程,在河北涉县打垮日军一个中队,跨过平汉铁路。7月初在冀南南宫县血战一日,先后打退3000多日伪军的多次进攻。7月中旬终于来到了鲁西南地区。东进路上晋西支队攻无不克,战无不胜,根据杨勇回忆,来到山东的晋西支队,不仅有五六千人,而且每个连队都有20挺机枪,无论实力还是武器装备,都远超山东八路军任何一支队伍。

晋西支队刚到山东,未来得及休整就投入新的战斗。在鲁西范县道口反顽战斗中,父亲所在第一团歼灭2000名顽军,缴获1000多支长短枪。

接着晋西支队接受整编,被一分为二,陈士渠改任115师参谋长。机关和第一团南下鲁南费县,改编为115师教导二旅四团,也就是后来大名鼎鼎的山东军区老四团,父亲任一连指导员。改编后的四团奉命攻打费县武安镇,与日伪军各一个大队硬碰硬,浴血奋战,歼敌百人,攻占了武安。接着又在小卞桥战斗中血战三天三夜,歼敌600多。陈光代师长和政委罗桓荣从此记住了这支部队的刚硬作风。父亲在战斗中与日军拼刺刀,被刺中右眼眉,眉毛中的疤痕成为他抗日战争光荣的纪念。父亲率领的连队在战斗中“打的顽强、守的坚决”,在全团排以上干部大会上受到陈光师长的表扬。

进入1941年以后的两年时间,共产党领导的抗日根据地处于最艰难时期。侵华日军集中一半以上兵力对其后方抗日根据地实行“扫荡”,强化“囚笼”。父亲回忆他们当时退入鲁南山区,完全处于长途行军和频繁作战的环境中,加上自然灾害,当地收成不好,部队连豆饼、米糠和野菜都吃不饱。面对这样的艰苦条件,部队加强政治工作,干部战士坚定信念,同甘共苦,克服困难, 共渡难关。他带领的连队因无一逃亡和病号,被旅党委授于“巩固部队模范连”的称号。

1942年以后四团转入滨海地区,部队改编为滨海军区教二旅后改为二师。这时父亲调入政治部任敌工干事,可能是因为他曾学过日语,主要对敌军开展政治宣传、策反和情报工作。整整三年, 他脱离了原先熟悉的部队生活,化身老百姓的各种身份,单独深入敌占区和敌伪据点,与敌伪军伪政府的人打交道,发展内线,获取情报。在狼窝里与敌人斗智斗勇,其出生入死程度不亚于战场上的冲锋陷阵。父亲经受住了考验,多次完成上级交代的任务。在端掉石家庄和马头两个敌伪据点的战斗中因为父亲的准确情报和内线的紧密配合,使部队在没有伤亡的情况下取得胜利。

父亲抗战八年,山西三年,山东五年。从一名学生成长为八路军的基层指挥员。所在的旅团威名赫赫,屡建奇功,其后发展为解放战争和抗美援朝战争中的王牌部队一38军113师337团。

抗战胜利后,父亲随115师挺进东北,参加解放战争,从东北一路打到广西边陲中越边境。从此再也没离开广西,在广西军区任职,为祖国的社会主义建设和国土安全及越南抗法抗美救国战争做了大量的工作,奉献了毕生。

上图为父亲1937年4月从平遥去太原晋祠游学的照片,大槐树干正中是我父亲。

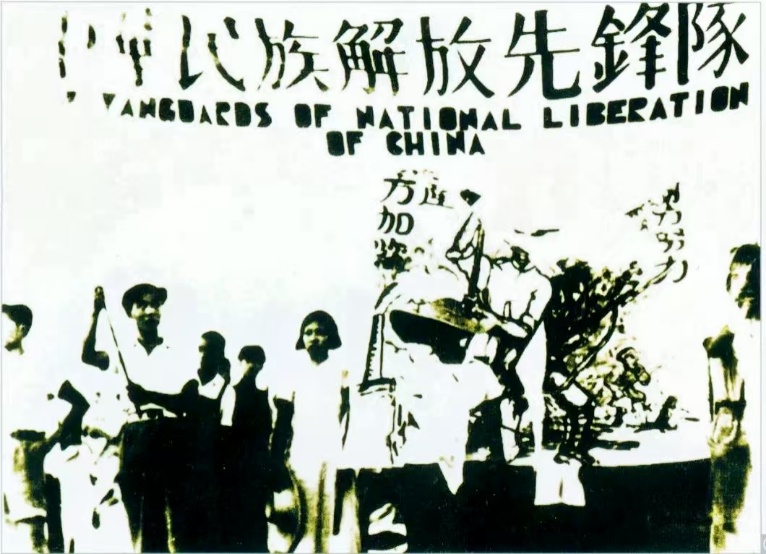

上图是父亲参加的共产党外围组织的街头活动

上图为1937年11月父亲参加决死队的情景

上图右是父亲在山东根据地与战友分别时合影留念

上图是父亲(中间蹲者)与“模范连”部分战友,宣读上级文件

(本文根据赵中立同志生前回忆整理)

(作者与晚年时期的父亲合影,攝于广西南宁)

作者赵经建,赵中立之子。原解放军体育学院教授,大校军衔,军队退休干部。

编辑: 周健(老粥)