作家胡发云,我仅从报刊、网络获得零星资讯,作品也只读过短章、散页。这对于以文字为生计的人来说,是件羞愧的事。

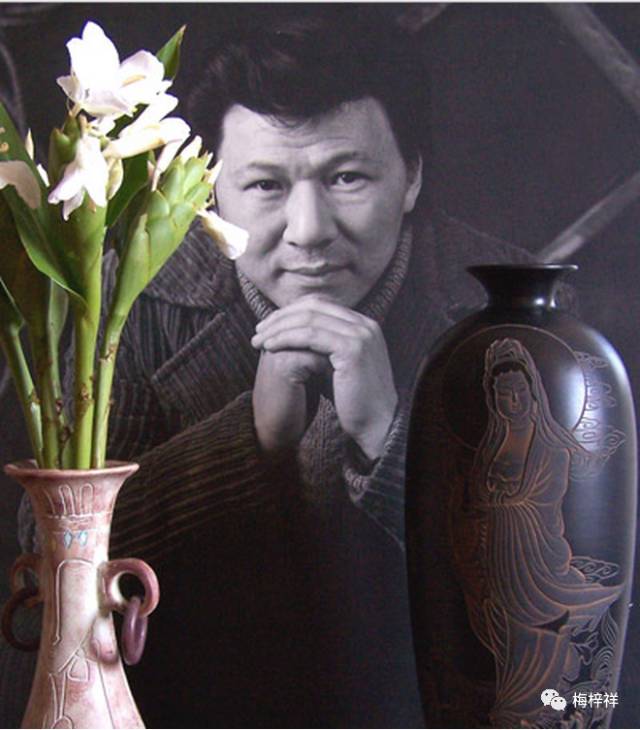

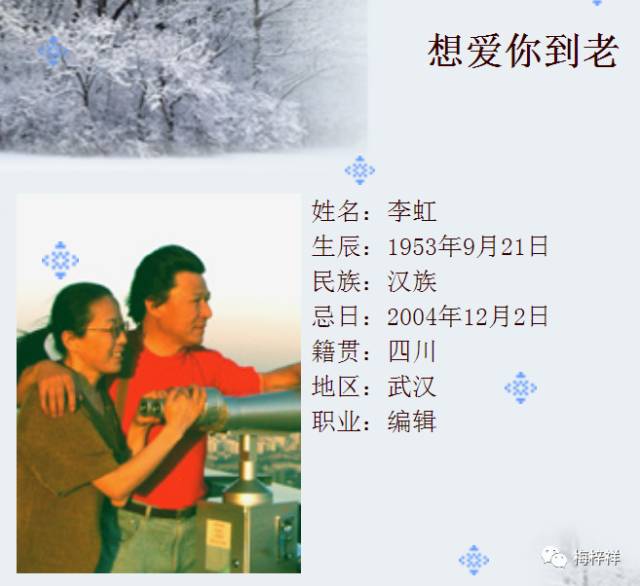

胡老师是优秀作家,大作家。作家的品质、高度,取决于其人的境界、作品的思想深度,以及艺术表现力。胡老师是一位特立独行的思想者,富有社会责任感与人文关怀的知识分子、中国知名作家。他与妻子李虹天上人间的爱情,更是感动着无数不同年龄段的男男女女。在一个只争朝夕追逐物欲的年代,他守护网上陵园纪念亡妻。

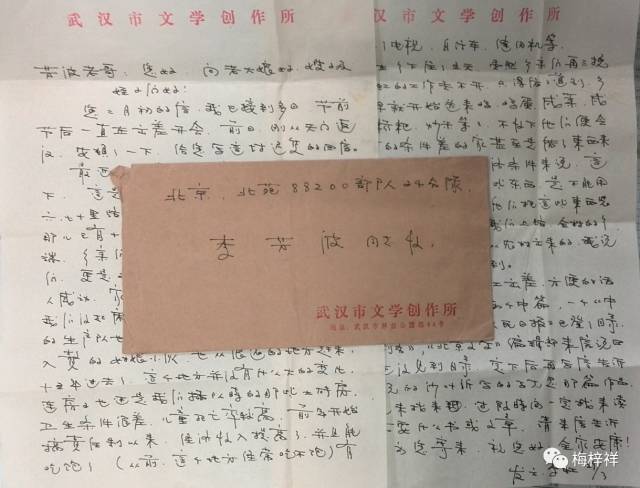

因缘际会,我与胡老师在一个微信朋友圈。缘分不浅,他为人低调,收藏市场名人墨迹——他的稀缺,我偏偏收藏到他的墨迹三五件以上。上周六,再获他的1通2页信札。今天,就将胡老师书札发布,与大家共享。

胡老师的这封信,是上世纪八十年代初,写给一位在部队工作、爱好写作的李芳波先生的,主要内容记叙携妻儿到当年插队的农村,所受到的多方盛情关爱。胡老师与李芳波先生是怎样的关系?不知道。他为什么用满满2页纸的篇幅,向远方的朋友倾诉这些吃喝、送礼的事?读读信——这是对土地的深情,对乡亲的热爱;字里行间,还有对农村、农民生活的牵挂。

下面请欣赏胡老师书札——

芳波老哥:您好,问老大娘好,嫂子及侄子们好!

您二月初的信,我已接到多日。节前节后一直在出差开会,前日,刚从天门返汉,安顿一下,给您写这封迟复的回信。

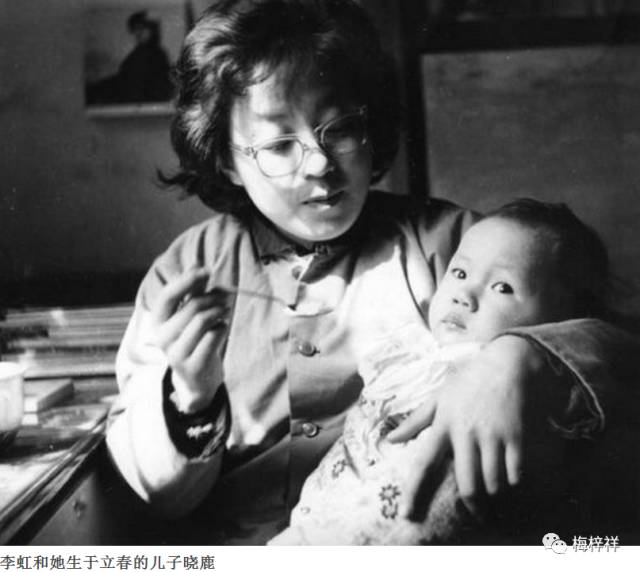

最近,我带着李虹、孩子回了我插队的乡下。这是一个很偏僻的地方,离县城还有六、七十里路,其中一小半路不通车。我离开那儿已有十五年了,这次回去,真是感慨万端。乡亲们见我带妻儿一道,专程去看望他们,更是又惊又喜,那种淳朴的盛情,真让人感动。家家户户排着队请我们吃饭,一大早我们没起床,就有人候在门口接我们了。邻近的生产队也络绎不绝地来人。有些出嫁或入赘的姑娘小伙,也从很远的地方赶来。十五年过去了,这个地方并没有什么大的变化,连房子也还是我们插队时的那些土砖房,卫生条件很差,儿童死亡率较高。前年开始搞责任制以来,经济收入提高了,并且能吃饱了(从前,这个地方经常吃不饱)。有的家还买了电视、自行车、缝纫机等。

我们在乡下住了五天,虽然乡亲们再三挽留。但李虹的工作丢不开,只得依依道别。乡亲们从一早就开始送来鸡、鸡蛋、咸菜、咸肉、大米、糍粑、炒米等等,不收下他们便会生气。有的条件差的家甚至借了东西来送的。虽然对于城里的经济条件来说,这些东西算不上贵重。但这些东西是不能用它们自身的价值来计算的。他们把这些东西装箱、打包、用手扶拖拉机送我们上路。全村的乡亲们都到路口来送。您是从农村出来的,我说的这些,您一定能体会到。

您说四月可能到湛江出差,方便的话请来家住上两天。我的两个中篇,一个《中国作家》四月出,本月初《人民日报》已登了目录;另一篇《剧务》,《北京文学》编辑部来信说四月出,但还没见到目录。定下后再写信告诉您。您说的沙叶新写的马克思那篇作品,因为忙,还未找来,过段时间一定找来读读。您需要什么书或文章,请来信告诉我,我们为您寄。

祝您好,全家安康!

发云 李虹

从百度摘录胡发云简介:

胡发云,生于1949年,少年时爱诗,爱音乐,也爱玩,读了许多同龄人当年不太容易读到的东西。当过知青,工人,企业干部,上了大学,后来成为一个职业作家。主要作品有《处决》、《老海失踪》、《死于合唱》、《隐匿者》、《葛麻的1976——1978》、《如焉@sars.come》、《迷冬》、《想爱你到老》等。

胡发云纪念李虹文章片段——

十一月二十八日,李虹突发合并肺炎。其实,大半年来,她的全身都已经衰竭了。

这一天是我们结婚二十六周年纪念日。

去年的今天,我们在那个银婚纪念日里,重走了当年我们走过的那一条漫长的路,总共26公里。但现在,她已经无力起床共进晚餐,在床上与我们一起举杯。

后来,她艰难下来,照了这一张纪念照。

二十九日,病情急剧加重。整天处于昏睡中。各种治疗均无显效。

三十日晚,一对老朋友来探望。她认出他们,说了最后几句话,8点之后开始深度昏迷。

12月1日中午,李虹的哥哥姐姐弟弟赶到。。

他们三位手足同胞在李虹床前守侯了她最后一夜。

2004年2日早晨7时38分。李虹去到另一个世界。她曾多次说过,那儿有她的爸爸,妈妈。她去与他们相会。为了一次久别的相会,我与她姐姐给她梳洗打扮,送她上路。

李虹生前,数次和我说到她离去之后的安排。一,不要惊动任何人,只要我和儿子送她。二,就穿身前那一套衣物。三,不要任何礼仪。四,带上以下几样东西:1她妈妈在她生孩子之前做的一双婴儿鞋,一顶婴儿小帽,一块她妈妈亲手绣的小手帕。2保小的那一条儿童团红领巾。3今年6月在北京中央电视塔上那一张像小鸟一样长发飞舞的照片。我给她加上了我们的一张合影和她住院之后一直甜睡在她枕边的那一只可爱的小猫咪。

我们以最简洁最自然的方式,送别了她。

与李虹一起去的那张照片。

她想念大家,感激大家,在任何地方怀念大家。

她希望大家一定不要为她伤心难过,记住那些高兴的事。

我在我们的合影后面写上了:天上等我。

图片、照片由作者提供

(本版编辑: 老粥)