人类从敲击燧石、钻木取火的方式中主动获得火以后,摆脱了茹毛饮血的生活。火不仅给人类带来光和热,而且使人类形成了熟食生活,促进了大脑的发育和体制的进化,推动了人类社会的发展。从钻木取火到火箭发射,利用火、控制火成了人类永恒的主题。

出生于上世纪五十年代末的我,见证了普通百姓用“炉”、“灶”、“龙”用火控火的历史变迁,见证了国家由弱变强,由穷变富的历史进程,让我来说说我与用火的故事吧。

我出生在一个弹丸小邑——江苏省如皋市白蒲镇,由于是个有“豆腐条”的城镇定量人口,就有煤球供应。记得那时候城镇人口都是烧蜂窝煤,用的是镀锌铁皮炉。

最初父亲从杂货店买回空膛新炉子,回家后用事先准备好的粘土和泥固定炉膛,晾晒干燥后就可以生炉子了。我家是做理发生意的,一大早,父亲起床后第一件事便是生炉子。点蜂窝煤炉子也是技术活,只见父亲先把炉子拎到家门口的街面过道上,把炉的出灰囗对准上风方向,用旧书或旧报纸点燃稻草,草点燃后再放上早已劈好的木柴头,木柴头燃着后轻轻地放一个蜂窝煤,看见蜂窝煤从煤孔中窜出火苗时,就用火钳把炉膛里的蜂窝煤钳夹住搛出来,把炉底木柴头弄平,然后把燃烧的蜂窝煤放进炉膛内,再在上面放第二块、第三块至满膛。若第一块燃烧不好,还要从出灰口补火直至完全引燃。若自然风不大,中途的每一个环节,都要用蒲扇使劲地煽风送氧。

炉生好后,放上平底铝锅烧水,水烧热了,正好赶上顾客上门,刮胡、洗头都需要热水啊。以后的任务就是观察炉膛,当最下边的蜂窝煤基本烧透的时候,及时把“死炭”取出,再在顶部压上一块蜂窝煤球,做到上下煤球孔对孔对齐,让其继续燃烧,保证不断档。冬天我怕冷,时常将冻僵的肉手放在炉边取暖。

封炉的技术含量不低。为避免天天引火点燃煤球,减少太多的麻烦,睡前要进行封炉。就是从顶上压块煤球,从下边关好风门,确保夜间不熄火,保证第二天炉子能继续燃烧下去。关风门,既是技术又是经验。风门关得太小,容易导致灭火,造成第二天麻烦。风门开得太大,又容易造成煤球燃尽,同样导致灭火。记得我家门口一位在白蒲地毯厂上班的邻居,封炉没经验“憋死”炉火,第二天吃不上早饭,中午回来重新点炉子,又狼狈不堪地敢不上吃中饭,影响了下午上班。我家封炉时也“烧尽”过煤球,第二天重新折腾。

后来,我们邻里之间相互“烧蜂窝”。就是用火钳子夹一块煤球到邻居家,用人家的炉火点燃引着,回家放进自己的炉膛;或者是搛一块“生煤球”给人家,从人家炉膛里拿一块半燃着的“熟煤球”回家,这样既省时又省力。煤球炉有个最大的缺点就是,煮饭炒菜时,要它旺时它难旺,当你吃好饭,热水瓶都灌满了,它又非常旺盛,让你难以控制。

买煤球也是个苦差事,要从白蒲镇的南街,经中板桥至北石桥下的煤球厂。天不亮就要去挨号排队,入冬前后的早晨天气清冷,空着肚子从四五点钟排到煤店上班,真够人熬啊,记得在兄弟姐妹中最小的我,总是跟着父亲和哥哥们去买煤球(赶热闹),去时坐在由父亲或哥哥骑行的从人家那里借来的三轮车上观光,回家时扶车跟行。一来助大人们一把力,二来照顾好煤球,防止掉落或挤碎。

店门一开,我就根据家里的吩咐,用眼睛光顾四周,专找自然风干的煤球,干煤球含水少不占重量,又容易运输。但大多数是从传送带上抢煤球,这也是硬功夫。快了容易抓碎,慢了跟不上节奏,碎了漏拿都会受到煤店工作人员的指责。歪歪扭扭的将车骑到家门口,再小心翼翼地搬到碗橱下、桌子边、墙角旮旯,并堆叠垒牢。

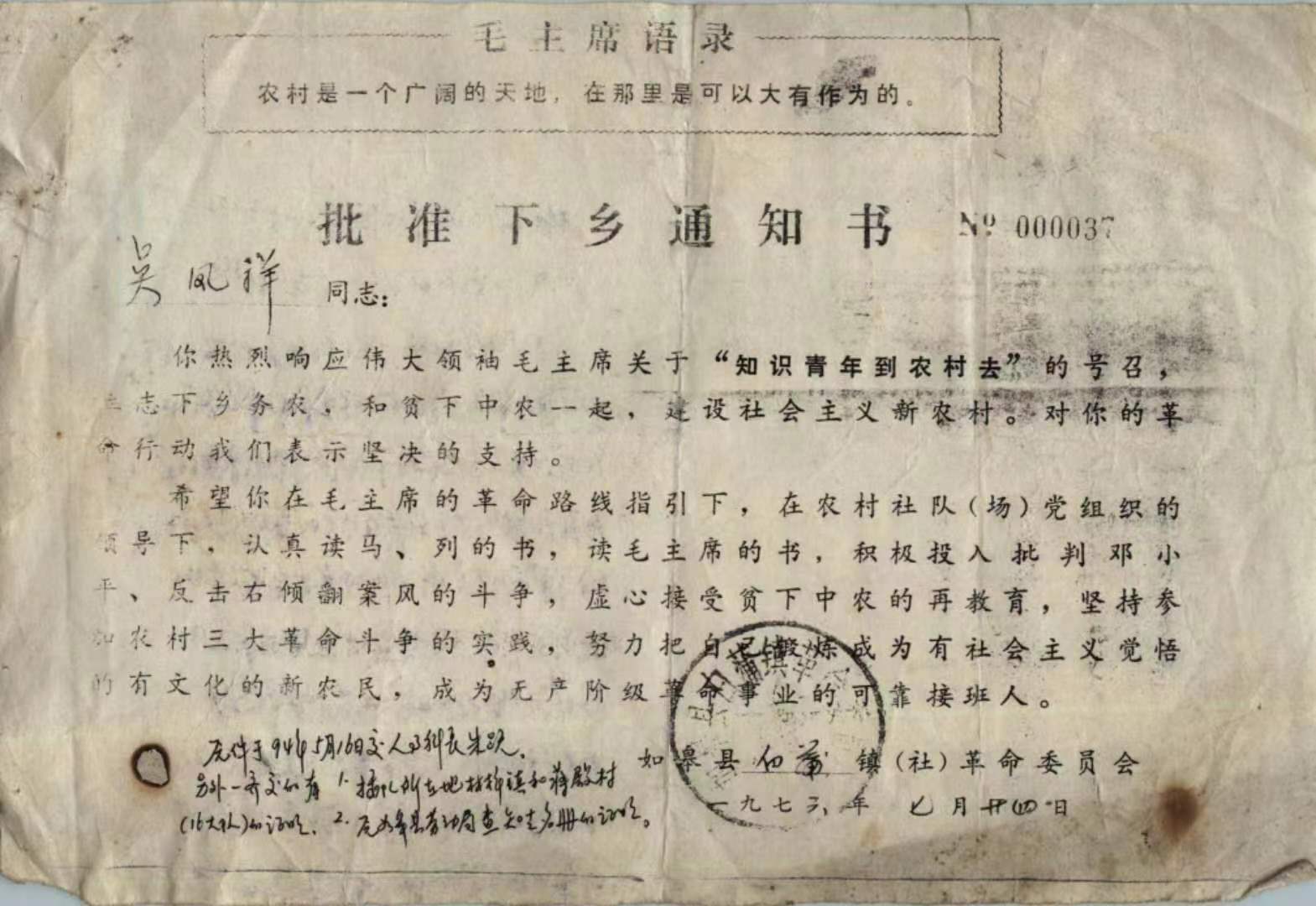

1976年上半年16岁的我白蒲中学高中毕业,随即响应毛主席关于“知识青年到农村去接受贫下中农再教育,很有必要”的号召,经白蒲镇革委会批准,于当年7月24日下乡插队于林梓公社十六大队知青点,又开始了一段与柴草灶打交道的生活。

我们去之前,林梓公社(现是镇)政府就建了一排专供知青住的平房,平房的最西边一间是厨房,厨房的最北边是一个大灶。当时我们都是16岁左右的小伙子,小姑娘,这个年龄段按现在来说,是还在父母面前撒娇的孩子,怎么会烧灶昵?我们十几名知青只好硬着头皮,七手八脚的到生产队大场上捧草,拉回来烧灶,煮饭炒菜,不到十天,大场上的一个大草垛被我们烧尽,社员有意见,像这么烧下去,我们四队的社员怎么过冬?队长朱春德心急如焚,立即去公社告状(反应情况),公社书记第二天就派了一名老农,专门给我们知青煮饭。老农来后,改造了炉膛,并安装了一个直线往复运动式的手拉风箱。

做饭时,老农要忙着在锅台上张罗,放这个拿那个,腾不出手来,这时候特别需要一个帮手,拉风箱责无旁贷地落到我们知青身上。拉风箱是个蛮有意思的活,一抽一推,一拉一送,“咕哒咕哒”,很是悦耳动听,我们也乐意。冬天,我怕冷,放工回来更喜欢在灶膛门口帮助添柴草,拉风箱,因为灶膛门口有火的辐射,手和胸就暖洋洋的。时间一长,我也跟着老农后面学了几招烧火的方法。一是事先准备好柴禾。那时我们十六大队(蒋殿村)种植有麦子、水稻、棉花,而且棉花生产是全公社的样板。(我们一个劳动日伍角钱,全公社最高,就是因为棉花长得好,有收入,社员有分配)我们的主要柴禾就是棉花杆。二是用干燥的麦杆或稻草引火,火着后再添加棉花杆,让火旺起来,然后再加一点树枝。一次性不能加得太多。太多既浪费柴禾,又容易造成柴禾与柴禾之间的空间不够,容易熄火和呛烟。三是适时用火叉(烧灶的专用工具:长杆火叉)将柴禾挑高,增加柴禾间的空间,让灶膛内的空气流通,使柴禾充分燃烧。四是适时拉风箱送风,一只手抓着把手来回拉动,一只手把柴禾往灶膛中心拨动,通过风箱增加灶底的风力,使空气(氧气)进入灶膛助燃,此时柴草会烧得更旺,饭做得也更快。菜暴炒时或大锅烧汤时就拉足风箱送风。闷饭时或汤开了以后,处于保温状态就不需要送风了。

那时候,每到早、中、晚三饭的时候,家家户户都不约而同地响起“咕哒咕哒”的声响,此起彼伏,或大或小,或沉闷或干脆,一时间形成一个大合奏。那些或缺油少盐的清淡,或搁别人油腥气重一点的人家饭菜的香味,便飘飘悠悠,弥漫在各家各户的锅台、锅屋,飘荡在村庄的上空,诱惑着大人小孩的味蕾,挑逗着人们的食欲。风箱,成了那个时代农村最具烟火气息的一种象征或者说代名词。

经常到我们知青点玩耍的社员能闻声识人。因为淬了生活的火的缘故,一听到拉风箱时一推一进的“咕哒、咕哒”声,就知道谁在拉风箱。负责煮饭的老农拉风箱长度大、动作均匀,发出的声音不急不缓,而年轻的我愣头愣脑,性子急,动作快,风箱杆拉出短,特别急促,发出的声大。

一次,遇到刮风下雨,柴草返潮,锅底不好烧,“倒坯”(烟不走烟囱,从锅底往灶门口窜,叫倒坯)冒浓烟,风箱一拉,不知是一股浓重的黑烟还是白烟,裹着火焰,冷不防呼通一下鼓出来,像白龙出海,似猛虎下山,我躲闪不及,就被火焰烧勺眉毛,成了“无眉师太”,还被浓烟呛得眼泪鼻涕直流。四十年后,我们知青点的战友从四面八方重返知青点时,大家还因此“嘲笑”我。

现在一说到“咕哒咕哒”声音,或一读到这个拟声词,我就情不自禁地想起户炊烟飘的我们蒋殿村的村庄,回忆到插队下乡时老农烟熏火燎做饭的情形,耳边响起那富有节奏感的风箱声,浓郁的乡村烟火生活气息就浮现在眼前……

后来,我到西门罐头厂工作,找了一个“土地工”的妻子,建第一台平房后,岳父李宏如帮我请人打了一个摇式的风箱。此时的风箱,人们已把它由过去的直线往复运动,改造成圆周旋转运动,虽然送风原理一样,但操作起来,既省力又方便,效果更佳。

插队时没草到生产队大场上捧,问队长要。自己成家后没有草烧,岳父就带着我,在家门口的如泰运河里的木排上铲树皮。那时正是改革开放的初期,政策已开始允许人们做生意。如泰运河的如城河边经常有外地来卖木头的木排。岳父泡在水里用专用铲皮工具将木皮铲下,我就负责从河里往河边和河岸上运,在科室坐办公室拿笔杆子的我,干体力活真够我受的,当时房子盖好了,要还债,要节约生活成本,只好咬紧牙关累死累活拚命干了。

从插队所在地入伍,当上了铁道兵,来到呼伦贝尔大草原鄂温克族西索木(西公社)参加伊敏铁路建设时,又与“地火龙”打上了交道。

冬季,北方比南方更冷,野外正常都是零下20~30℃,有时能达到零下40℃左右,但我们的帐篷内却是温暖如春,为什么呢?因为我们有“地火龙”。关于“地火龙”的来历,“地火龙”的故事,我在拙作《“高寒禁区”的由来与铁道兵“三荣”精神的形成》(人民网人民号)和《大兴安岭,你是铁道兵历史功勋的永恒丰碑!》(中共大兴安岭地委宣传部官方喉舌:神州记录者)等文章上都有描述,特别是我在89311部队十连的系列战斗故事之14《“地火龙”在我连的运用故事》(今日头条)中有更详细的细节描写。

“地火龙”取暖法是战斗在大兴安岭嫩林线上6师27团13连7班班长王世忠在老家烤烟房中获得灵感,和战友们苦心琢磨发明的。就是用土坯砖垒起火道,沿通铺板下和帐篷边绕行,一头砌灶烧火,另一头伸向帐外,砌烟囱排烟。点火后,整个通道像一条火龙,均匀、持久地散发着热量,解决了帐篷里烧炉子,上面又热又干,下面又凉又潮的问题。外面天寒地冻,屋内温度如春。战士们给其取了一个形象的名字——“地火龙”。

当年日本鬼子侵华期间,为了掠夺我国林业资源,曾4次组织“垦荒队”闯入大兴安岭,那么好的装备都熬不过大兴安岭严寒的夜晚,无可奈何,望洋兴叹。而我们铁道兵面对“西里泥”(鄂伦春语“难以生存的死亡之地”)发明了“地火龙”,打破了“高寒禁区”无法生存,修路的神话。“地火龙”取暖法,保温、除湿、干净、安全、易行,土办法解决了大问题。王世忠荣立二等功,会战指挥部加以了推广,上世纪七、八十年代,铁道兵进入青藏线和南疆线普遍使用“地火龙”取暖法。

我到部队后就一直享受“地火龙”的温暖,但是我们在呼伦贝尔大草原,没有燃烧物,不像我连的老兵们在大兴安岭修嫩林铁路,在吉林桦甸修烟白铁路,他们在林区,有的是树枝、树条、木材,而我们在草原上没有。草原上的草,无论是春夏的绿色植被,还是秋冬的黄色枯草都是鄂温克、鄂伦春、蒙古等少数民族同胞的家畜饲料,是马牛羊等牲畜的“口粮”,我们只能捡牛粪作柴禾。《捡牛粪》在我撰写的89311部队十连的系列战斗故事之13中有详细描述。

我们一是利用工余时间或周日到草原上专程去捡。二是利用交接班途中“顺路”顺便捡。所谓顺路,并不是从营房到工地的最佳直线距离,而是提前二小时左右从营房走弧线到工地,边走边捡,将捡来的“牛粪饼”交下班带回。不管是外干内湿的,还是上干下湿的,半干半湿的,不管是已晒干的,还是臭气熏天的统统收入囊中,不然就等着冬天挨冻。没有吹干的,回营房摊放在开荒种地的田埂上让风吹太阳晒。

一次傍晚时分,天空忽然乌云压顶,大雨即将来临,已从炊事班打回来的晚餐,战友们谁也没有吃,当大家到田埂上把牛粪饼抢收回来堆叠好,饭菜早已凉了,但是我们有的是牛粪饼,把“地火龙”上钢板烧红,一会儿饭菜都热了。吃着热腾腾的高粱米,夹着香喷喷的土豆片,暖洋洋的身体沸腾了起来,我心血来潮,当场作一首打油诗。

牛粪饼啊,你其貌不扬,

但你是暖的源泉。

想当初你是馨香的牧草,

火热的牛腹中炼成焦炭。

虽然你的肤色如此漆黑,

虽然你的名字如此肮脏,

只要我们铁道兵握住你的手,

春天的气息就飘然而降。

牛粪饼形似大大的黑面花卷,表面油黑发亮,鲜牛粪经风吹雨淋,结构密度开始疏松,颜色逐渐由深变浅,重量逐浙由重变轻,似蜂巢。别看它十分丑陋,但十分耐燃。每当我站在“地火龙”灶膛口烧火时,总喜欢目不转睛地注视那温暖而明亮的不断跳动的火苗。用草原的枯草引燃的干牛粪,开始生出一股缭绕的青烟,待渐旺的火苗包围牛粪饼时,牛粪表面那层油脂燃尽,青烟便会消失,像火锅炉里的木炭,火焰由红变蓝,继而变白,火势由弱变强,甚至炽热。牛粪一旦点燃,完全燃烧后剩下的灰像白粉,能持续较长时间的余温。

从蜂窝煤的煤球炉,柴禾草的烧火灶,牛粪饼的“地火龙”,到现在家家户户使用的旋转开关控制的燃气灶,科技在进步,时代在发展。

从饥饿的童年,温饱的中年,到小康的老年,从《苏北农村走向大上海》(铁道兵战友网、搜狐网2019—09—20发布)是党带领我们脱贫致富奔小康的结果,是改革开放的成果。是“祖国有我”的感召,是“我有祖国”的自豪!

在疫情和寒冷同在的日子里,我在家爬格子,手上有暖手宝,脚下有节能取暖器,床上有电热毯,房间有空调。吃水不忘挖井人,我们不能忘党恩。

央视新闻报道,受美国发动20年的阿富汗战争和撤军后经济制裁影响,阿富汗平民被迫以损伤身体健康为代价,捡拾垃圾燃烧取暖,抗寒过冬。受俄乌冲突等影响,欧洲陷入能源困局。而我们在祖国的怀抱中不需担心没有燃气,没有电能,我们普通百姓还享受着国家能源发展的红利。

朋友,当你扭动燃气灶旋转开关,调节火大小的时候,你不觉得快捷方便吗?你不觉得是一种幸福吗?我深深感到伟大的、光荣的、正确的中国共产党好,太平盛世的国家好,我为我是中国人而感到自豪和骄傲!

四十年后部分知青重返知青点时的合影留念

编辑:兵心依旧