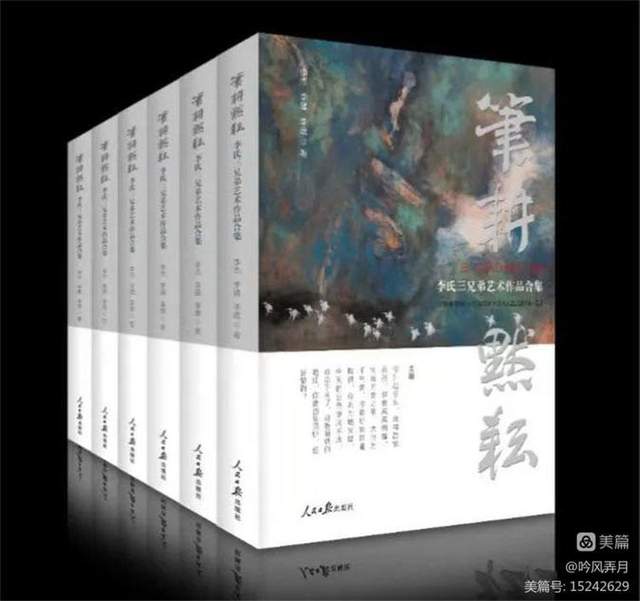

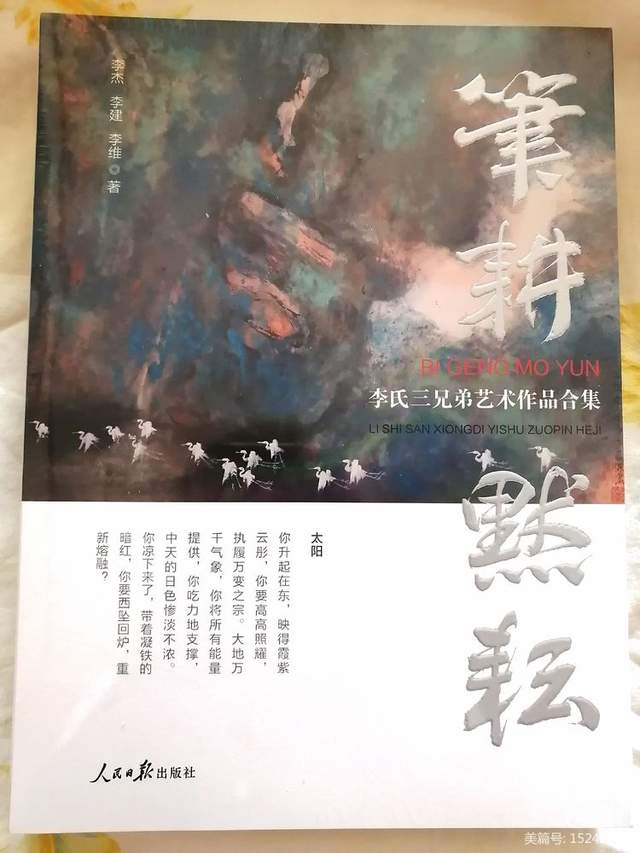

在新中国73周年华诞前夕,一部由人民日报出版社出版的《笔耕默耘——李氏三兄弟艺术作品合集》正式出版发行。令人欣喜的是,一母所生的三兄弟中大哥李杰,二哥李建曾分别在铁道兵一师、二师服役,是从铁道兵部队、从襄渝铁路建设工地上走出来的艺术家。

李杰、李建是我的战友,更是我的朋友,即使和弟弟李维从未谋面,但从李建处常常能看到他的文章,感受他细腻灵动的文字,感受他丰富、善良的内心,从心里也成了极为熟悉的老朋友。

很长时间以来,我总是心存疑虑:三兄弟的老父亲十六岁参加红军,走过二万五千里长征,没有多少文化,妈妈文化程度也不高,他们的艺术细胞来自哪里?

我曾就这个问题问过李建,李建告诉我:妈妈虽然只有高小文化,但她对生活的热爱,对美的追求却深深影响了三兄弟。即使穿在脚上的鞋垫,也往往会绣上花朵,家里总是收拾的干干净净、整整齐齐,这些潜移默化的小事,在他们幼小的心里,烙下了深刻的烙印。

当然,人杰地灵的家乡四川更是给了他们对美的深切感悟,滋养丰润了他们的心田。

到部队后,李杰、李建的才华很快被发现,在用手中的笔宣传、鼓舞部队的同时,部队也为他们的成长、发展提供了良好的条件。李杰先后被调入或抽调到师部,铁道兵司令部(北京)美术创作组从事专业创作,并进修结业于中央美术学院版画系。

李建也曾多次被借调到团、师机关绘制毛主席,华国锋主席、周恩来总理的画像,复员后,他进一步深造,毕业于首都师范大学美求系油画专业。

高等院校的专业学习培训,使他们在艺术探索的道路上,眼界更加开阔,内心更加丰盈,技艺更加娴熟,从而登上了更高的平台。李维虽然大学读的工科,从事的是技术工作,但他受家庭和两位兄长的影响,对写作情有独钟,工作之余,写出了许多脍炙人口的文章。

说实话,他们三兄弟都生于上世纪五十年代,成长在艺术并不被尊重的时代里。但他们不为所动,追随自己的内心,从“喜欢”出发,默默地,自得其乐地笔耕不辍,终成大家。

正如《中国核工业报》原副总编吳雪冰为这本书出版所写的文章里所说:他们是生于五十年代那一批“无书可读”的人。然而,在大门紧闭的时代,他们仨却幸运地发现了自己的那扇窗。对于李杰,那是几个画家邻居及美术老师;对于李建,那是小学的毛笔字课;对于李维,则是一所荣誉军人学校图书馆被查抄后流散出来的书籍。这些那个年代并非多特殊且常被人错失的小机遇,却像种子撒播在贫瘠的土壤中,被他们几十年如一日地浇灌养护,终成各自生命中诗意的绿荫。

经年累月的默默耕耘,三兄弟取得的成就是巨大的,且不说他们的作品参加过多少次展览,获得过多少种奖项,单说那年纪念红军长征胜利80周年,中国美协组织了10位在全国极具影响的画家绘制有关长征主题的画作,李杰便是其中之一。他为这次活动绘制的高2米,宽1.43米的巨幅画作《过雪山草地》,在此次展览中获得了巨大的反响和好评。

而李建的书法作品也数次被权减媒体刊用,并受邀为中国行星探测任务和首次火星探测任务题写了“天问”、“天问一号”的命名。为中央广播电视台制做、播出的大型科学纪录片“你好·火星”题写片名,为助力我国航天事业成就的宣传,鼓舞我国航天事业的不断发展,做了大量有积极意义的工作。

这部《笔耕默耘——李氏三兄弟艺术作品合集》,是一部艺术作品合集:李杰的画,李建的字,李维的文。他们的作品很多,这次出版合集,由于篇幅所限,真是精挑细选,三兄弟对编入的每幅、每帧、每篇作品,都坚持精益求精、质量第一的原则,尽量选取他们最具代表性的作品。然而他们的作品太多,挑选极为艰难。幸而三兄弟为人低调,注重享受的是艺术创作的过程,对于各种荣誉、头衔并不以为意。虽然成绩斐然,但他们只当做是一种闲适的修身方式,是他们在艺术的海洋中恣意遨游的自得其乐,只管默默耕耘,无问结果。

虽然在这部书编辑出版的过程中,我与李建有过多次交流,甚至到他的工作室观看他挑选的一些作品,但当我拿到这部书的时候,还是被深深的震撼了。这部书不仅装帧精美,设计也是精雅、大气、意蕴深长。对于我来说,李杰、李建的作品欣赏的比较多,一直以来,潜意识里总觉得三兄弟中李维弱一些。然而这部书却让我对李维再一次刮目相看:李维的文学作品有小说、散文、游记、科普和杂文,文字简练精当,妙趣横生,确是大家手笔。

我很赞同曾任解放军报理论部主任的董国政在为这部书写的评论《(笔耕默耘):悬崖上修建起来的塔》中所说:——人生悬崖上修建的塔告诉我们,挚爱生活的人总能爬到悬崖上,俯瞰这大地,仰望星空,把希望和美好留在人间。

祝福李氏三兄弟,祝他们在艺术探寻创作的道路上越走越远,尽情快乐地享受他们的诗与远方!