(十三)大柴旦寻迹

锡铁察尔忆往昔

从德令哈一路向西,第一个要经过的是柴达木盆地的大柴旦,在那里既有七师战友的战斗足迹,又有十师前辈的历史遗迹。

柴旦,蒙语中是盐湖的意思。大柴旦行政区,是海西州下辖的县级行政管理区,青新公路、柳格公路贯穿全境,于大柴旦镇交汇,是西去新疆、南进西藏、北上东达西宁的东大门。

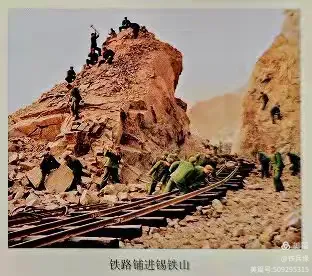

1959年2月,铁道兵下达“铁十师停建桥米线,承担青藏线格尔木泉吉峡东——格尔木170公里施工任务”的命令,铁十师参谋长王清潭率部赴青海格尔木设立指挥所,3月27日47团1、2营在甘肃峡东誓师西进,移防格尔木。5连进西藏更张林场伐木,1连1排看管昆仑桥,其余人员全部投入施工。

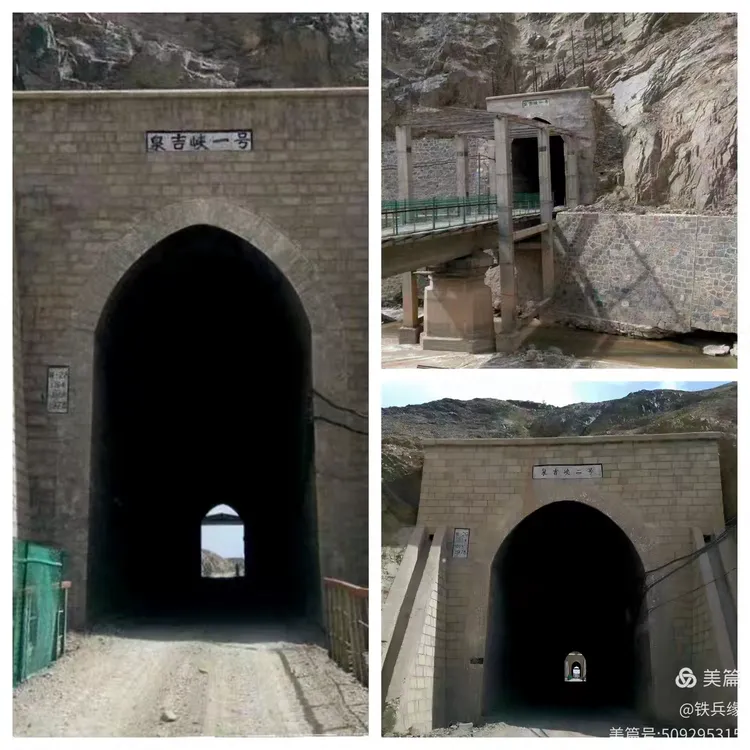

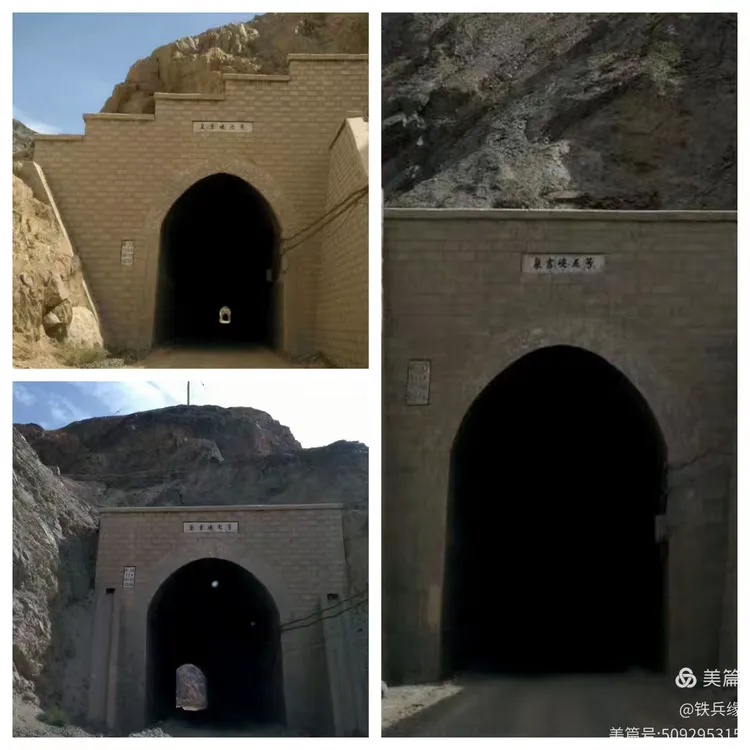

1960年1月15日,除个别部队外,全师主力悉数移防格尔木,从3月9日至6月8日,48团、47团、49团共计5300余人会师柴达木盆地,展开泉吉峡东至格尔木的施工。任务为48团及49团一个加强营承担泉吉峡东-格尔木北段148公里施工,47团(抽调2连上风火山参加冻土路基试验、8连去青海湖打鱼)承担格尔木北-格尔木以南22.8公里段及格尔木铁路枢纽房建工程。其间隧道8座、大桥2座、中桥3座、小桥38座、涵渠53座、车站15座、铁路房屋45栋。

1960年12月25日青藏线泉纳段全部停工,12月30日施工部队对未完成基坑一律回填,7座隧道洞口用泥浆片石密封,各工点瞎炮全部处理完结,全师撤离青藏线,移防河北、山西等地整训。

我查了一下泉吉峡的地理位置,泉吉峡不在别处,就在大柴旦的行政管辖之内,我们要去的大柴旦,就是当年铁十师曾经战斗过,后来铁七师继续战斗的地方泉吉峡。

柴达木地广人稀,公路宽阔笔直,从连湖一直向西,兵锋所指,第一要冲就是大柴旦。大柴旦,空旷无垠,路上除过大运输车辆在路上闪电般奔驰外,几乎没有车辆与我们相向而行,偶尔看到对面驶来的轿车,也是飞一般呼啸而过,一眼望去,公路两旁旷古而寂凉。穿过客克图蒙古山、布尔斑阵达陇山,科克希里山、柴达木山,便进入大柴旦境内,铁路沿柴达木盆地盆底西进,没有山川阻隔,铁路快速从此而过,先前修的铁路早已不见踪影,我们只好驱车前往大柴车站,看看电气化铁路的模样。

正午的阳光耀眼,不起半级微风,设计充满现代元素的大柴旦车站,沐浴在阳光之下,站容干净整洁,候车室高大巍峨,“大柴旦站”4个大字,在雪山映衬下,在灿烂阳光中,熠熠生辉。一座车站,写满中国铁路建设的自豪与骄傲。

1975年4月18日,铁七师34团开始调防,9月第一批调防结束,第二批人员于1976年5月全部到达新区,承担泉吉牧河段的施工任务。泉吉峡隧道群共有7座,34团担任6座隧道的开挖任务,3连、6连、19连、7连、8连攻坚,在机具和材料没有到达的情况下,没有压风机就用钢钎大锤打炮眼,没有斗车出碴就用胶轮车推,箩筐担,土筐不足自己做,两个肩膀一双手,一个月内各打出坑道30米以上。7号隧道仅用8个月凿通,6连4个月完成了5座小桥、7座涵洞任务。

锡铁山镇为大柴旦行政区下辖镇之一。有着典型的沙渍和盐渍地貌景观,地表坚硬多沙,许多地面因风蚀而形成各种风蚀沙林或光秃土域的雅丹地貌,戈壁、盐泽、湖沼广布、地形复杂,沟壑纵横,干旱缺水,植被稀疏,水土流失严重。终年干旱少雨,多风寒冷。铁七师指战员在此,逢山凿路,盆地铺轨,留下了许多可歌可泣的故事。

当年铁十师48团、47团在此施工时,曾经开凿过7座隧道,1960年下马撤走时,将隧道口封闭。这是铁十师一上青藏线时留下的战斗足迹。为了寻找铁十师留下的隧道群,为了看看七师打下的江山,我们从锡铁山镇鱼贯而过,直达锡铁山下。不巧,车到锡铁山矿务局前后,不知所向,打问当地居民,是否知道锡铁山当年的隧道群,所问之人,皆摇头不知。无奈,我们在矿务局门前,拍照留念后,折转锡铁山镇打尖就食。用餐后,经与格尔木七师战友联系,通过指点,再次返回锡铁山,直达锡铁山专用站,在那里寻找锡铁山隧道群的痕迹。

专用站上,一道铁网将站内站外隔离开来,站内不见人影,想打问情况,没有对象。站外的戈壁滩上,职工宿舍兼技术训练的院子,寂静无声。一座电气化工程改造时施工人员住的土房子,败落在扎着铁网的路基下。专用站的右边,约有300米的地方,锡铁山隧道,露出黑黝黝的洞口,铁路穿过洞口,向东而去,向西而来。李闯民、汪成财放飞无人机,带着后来战友的深情厚意,在200米的高空,俯瞰隧道群的蛛丝马迹。正好,一列货车从隧道口钻出,拉响汽笛向专用车站徐徐驶来,隆隆的车轮声震耳欲聋。这是一幅绝美的图片,成就了我们6人的锡铁山之行,填补了寻找锡铁山不遇的缺憾。回头看了,喜不自胜,真乃上天的恩赐,皇天不负有心人。有此一图,锡铁山之行足矣!

在西宁时,姜专委曾经给我们谈起锡铁山有7座无名坟墓的情况,从所葬的地点来看,有可能是铁道兵修青藏线时牺牲的,但所属哪个部队,尚待查找,如果到锡铁山时,能把这几位墓主确定下来,将对以后的管理带来很多便利。江专委所说的7座坟墓,位置模糊,没有明显标志,难以查找,所以到锡铁山后,我们无处着手,只拍摄了影像资料后便匆忙离开。铁道兵先后两次在此施工,最早的是铁十师47、48团,还有师后几个部队,10多年后铁七师33、34团继续在此施工,如有伤亡当属这两个部队的可能性最大,但也不排除总后运输团有战友牺牲此地,就地掩埋,天长日久,成为无名坟墓,的确应当详细翻阅资料核查,以给牺牲的战友亲人和部队有个最后交待。

后来,袁武学在和我谈起锡铁山之行时,不无遗憾地说,其实,泉吉峡隧道群就在锡铁山专用车站不远的地方,翻过铁路桥,就能看到,可惜的是,那里没有道路,要绕过10多公里,转过专用车站,才能到达。可是当时没人知道路径,也没有人知道隧道所在,只好在车站匆匆一别赶到了察尔汗,话语中对此行唏嘘不已。回到西安后,袁武学联系到七师周冬根战友,要到他们重回故地时拍下的泉吉峡隧道群照片,补上了缺憾。

察尔汗盐湖距此不远,别了锡铁山,直驱察尔汗。

(十四) 盐湖寻桩迹

格段座谈忆战程

察尔汗盐湖,东西长160多千米,南北宽20-40千米,盐层厚约2-20米,总面积5856平方千米,是中国最大盐湖。察尔汗盐湖是一个以钾盐为主,伴生有镁、钠、锂、硼、碘、氯、溴、铷、铯等多种矿产的大型内陆综合性盐湖。其中钾镁锂资源储量居中国首位,有着极为丰富的钾镁盐资源,其储量达500亿吨,是中国钾镁盐的主要产地,可供全世界的60亿人口食用1000年。但是,青藏线从这里通过,却给铁路建设带来了不可想象的困难。

铁七师34团担负察尔汗盐湖的施工任务。察尔汗盐湖南北两岸,地表10米以内为粉细沙,个别地段中间有沙粘土薄层,地下水距地表14-60厘米,粉细沙呈饱和状态,属震动液化沉陷范畴,南北两岸粉细沙震动带共15.8公里。施工时,经科研人员反复试验研究,根据震动液化程度,最后确定其中部分采取打挤密桩的工程措施。盐湖北岸采取梅花型靠边距布置,布桩范围超过路堤两侧坡脚1-1.5米,桩管外径326毫米,所灌砾砂平均12公里。南岸采用挤密砂桩加密地基。施工期间,投入主要机械设备12台,完成挤密砂桩12680根,总进尺34946延长米,灌沙12930立方米,平均每米桩灌砂0.37立方米。盐溶路基处在盐湖北岸,东西长约150公里,铁路横穿盐湖南北,宽约33公里,湖面为20-30厘米厚呈波浪状的坚硬盐壳,下为40厘米的浓缩卤水,矿化度每升为350克,岩盐上部密实,下部溶蚀严重等。

困难挡不住英雄的34团官兵,他们采用挖除盐壳、对基底出现的明洞用砾砂填塞并捣实,然后填筑路基;挖除岩盐,加封砂砾土,并分层夯实等方法,建起通过盐湖的路基。自流排水工程,目的旨在将盐湖底部造成盐湖溶洞的承压水排出地表,降低承压水水头,控制溶洞的产生和发展,实现盐湖路基长期稳定。施工时,采用在铁路设计单位指导下的施工方法,完成了施工任务。1981年察尔汗盐湖路基试验工程荣获铁道部“七十年代优秀设计二等奖”,1985年,荣获铁道部“甲级优质工程奖”,1986年荣获国家“优质工程银质奖”。

察尔汗盐湖到了。波浪似的沙梁子,迎面汹涌而来,远处白色的盐湖静待我们造访;察尔汗车站上空电网密布,列车摩肩接踵,驶出一列,驶入一列,一派繁忙景象。我们车子驶上车站北面的立交桥,停在桥头,6人一起下来,展望着午后察尔汗的美景。的确,这是一个很难见到的人与自然融会一起的美丽景观,耀眼的阳光,把盐湖照耀得熠熠闪光,桥东头,一座宽大的机车维修车间,毗邻着电气铁路,高仰着头颅,南边,那座东出格尔木市最大的察尔汗车站,铁轨密如蛛网,电网纵横交错,满载货物的列车,整装待发。

当年七师战友奋战察尔汗盐湖时打下的挤密桩路基,就在桥下。我们迫不及待,从桥上走下桥底,从桥底走上路基,想看个仔细。脚下的是满含卤盐的黑细沙土地,坚硬如石,路基被道碴厚厚地埋在底下,无法看到那挤密桩水泥圆柱,只能看着路面上的道碴、道碴上的铁轨,任凭你探微知著,也不得得到挤密桩半点模样,徒叹可惜。

随后,我们驱车进到车站,从车站后边走进车站站台,想看看改建后的察尔汗车站的威武。然而,难以如愿以赏,一条长长的列车停在站台跟前的轨道上,高大的车皮挡住了我们的视线,想看一眼第二道铁轨上的情况难以办到。想看看全貌,只有靠无人机的火眼金睛。

正要放飞无人机,这时从车站办公室走过来一位年轻的工作人员,身着工作服,胸前戴着一枚党徽,精干利落。走到我们跟前后,自报家门,我是格尔木段党支部书记,你们来之前我们已经接到通知,知道你们是来回访青藏线的,我代表格尔木段热烈欢迎你们。但这里是电气化车站,到处都是高压输电线,规定严禁无人机飞行,以免造成重大电网事故。你们可以坐到办公室,由我来把这里的情况向各位老战士做个简单介绍,我们也想让你们讲述一下当年修建察尔汗车站时的战斗经历,勉励我们这里的年轻人。你们不是到格尔木要参观格尔木车站吗,我让站上提前安排,做好准备,一定让你们回访顺利,各项满意。

我们被请进车站办公室里坐下,一杯热茶,一阵交谈,才知道现在的察尔汗车站,比起当年铁七师建成的车站,有了天翻地覆的变化,车站上,所有当年的路轨不复存在,站房也旧貌换新颜。唯有一间存放杂乱工具的土房子,还能找回当年在察尔汗盐湖战斗生活的一点踪影,舍此,了无痕迹。

(十五)格尔木探新

陵园路桥缅英烈

看完察尔汗车站,我们继续西行,向着格尔木前进。

当天完全黑下来时,我们到达格尔木市。原铁十师的5个战友,在格尔木迎接了我们。李来所、李角昌、花富贵、李宝元、王文友,5位曾在铁七师与青海艰苦的自然条件作斗争时,与修建青藏线一期工程中的连南段工程时,流下汗水,奉献过力量的老铁道兵战友,见到我们,格外亲切,热情地给我们讲述当年在柴达木盆地战天斗地的英雄故事,让我们敬仰不已。

当晚,杨明秀的侄子请我们在一家大酒店吃的晚餐,更加明证了格尔木变化至伟。一道烤羊腿,几道南北菜,让人食欲大增;花瓷碗里冲泡的八宝茶,唇齿留香;洁净的台布,干净的碗筷,宽敝明亮的包间,满面春风的服务人员,令人顿生好感。这情这景与当年落后的印象形成鲜明对照。

“格尔木”是蒙古语译音,又译作高鲁木斯、郭里峁、噶尔穆,意为“河流密集的地方”,是青海连接西藏、新疆、甘肃的战略要塞和中国西部的交通枢纽,青藏、青新、敦格三条公路干线在此交汇。历史上,格尔木是丝绸之路南道羌中道的重要驿站。

我曾多次给人讲过格尔木市的规格和所辖变迁,信誓旦旦,格尔木原是乌兰县下属的一个镇,后变为一个县级市,德令哈也是一个镇,隶属于乌兰县管辖,让人听得一楞一楞的。从格尔木回来后,为了完整地写完这篇散文,写到格尔木时,我查了一下资料,发现,过去给人解释的那些说词,都是信口雌黄,道听途说得来,其中也有点臆想。

汉武帝时张骞第一次出西域,曾取道柴达木盆地返回,因这里是羌人活动区,故称“羌中道”;最早时归都兰县管辖,1956年3月,成立了格尔木工作委员会,为县级领导机构。1960年11月,国务院批准撤销格尔木工委,设立格尔木市,1966年改设格尔木县,1980年格尔木县又撤县改市。1992年设立计划单列市。当然要说格尔木市的历史变迁,那会上溯几千年,不是一两段文字就能表述清楚的,就近代的变化来说,这个资料应当是准确无误的。

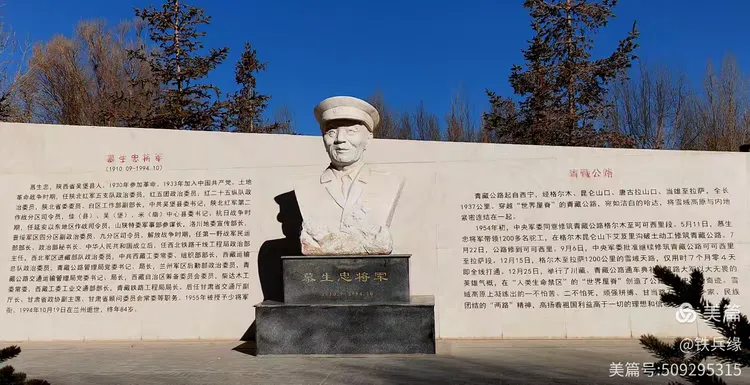

新中国成立以来,人民解放军两支部队曾对格尔木市的交通运输事业做出过巨大贡献。上个世纪五十年代,慕生忠将军率西北野战军一支军队奋战青藏高原,以顽强的意志力,完成了青藏公路的修建任务,为青海西部和西藏的经济开发和国防建设立下至伟硕勋,人民永远记着这个光辉的名字;第二支部队就是王震为司令员的铁道兵,铁道兵第十师47、48团进军柴达木,肩起修建青藏铁路格尔木段的历史重任,三上青藏线时,第七师和第十师会师柴达木,誓师攻坚青藏铁路第一期工程。

那时候,格尔木除青海军区部队以外,这里大军云集,总后、铁道兵部队驻军格尔木城下,红星闪闪,红旗招展,军车风驰,枪刺铿锵,好一个威武雄壮的兵城。铁道兵西南指挥部,就在城中驻防,第七师师部和下辖的3个团驻守城里,决战青藏线一期中的连湖至格尔木段的艰巨任务。

格尔木,沧海桑田!上个世纪80年代,青藏线正式移交西宁铁路局后,我乘坐免票客车来到格尔木,走在格尔木街上,看不到一栋高楼大厦,整个一城,没有一座像样的大楼,如果是四层大楼的话,那就是这里的摩天大楼了。店铺也少,看到的,也低矮窄狭,我叫不上名字的一条主街纵贯南北,坑洼不平,夜晚几盏昏暗的路灯挂在水泥杆上,不但不能照亮街道,反而更增加人的恐惧心理,行走街上,如遇不测,黑暗的街巷深处,无人救助,那是一件要命的事。当晚住在一个单位的招待所,房间内,一大床通铺,挤满行旅的人们,且已经没有铺位,好不容易挤在铺上,度过了疲惫的一天。第二天起来,当晚睡前洗过的头,头发直立,手压不倒。原来是格尔木的水碱性太大,洗过头后,头发只有直立的,没有柔顺可言,幸亏是男性,不然,第二天一大早绝不能走出大门,让人贻笑大方。可是今天,当我们车子驶进城里,停在商务酒店门前,放眼一看,格尔木市灯火爛珊,道路宽阔,平坦光洁,车行其道,风驰电掣,十字路口,红绿灯闪烁,高楼大厦鳞次栉比,街上行人,衣着鲜亮入市,街道笔直,四通八达。置身此地,竟有处在喜气洋洋繁华都市之中,没有一丝西域小城的感觉,与多年前来的那个景象天壤之别。

12月2日上午,我们来到格尔木车站。格尔木区段站位于格尔木市南郊,东西长4公里,南北宽2公里,占地4246亩,1976年开工,1984年峻工,历时9年。其时,31团担任客运设备、机务设备、铺轨、室外给水、格尔木市长江南路西区房屋建筑、站房、军供站、俱乐部等;32团担任货运设备、车辆段建筑、室外排水、长江南路以东的修建;33团担任站区、轨道上碴整道、机务段的热网地沟及室内上下水工程。全师全力一处,用9年时间,给格尔木人民交出了一份满意的答卷。

因格尔木市区禁飞无人机,我们只能用相机、手机记载行程。格尔木车站也有变化,七师官兵建的那座老车站,早已作旧,放弃一边,新车站,高大宽广,候车大楼,设计漂亮,东来西去的旅客来去匆匆,一片祥和景象。七师官兵驻扎营房的地方,现在耸起高楼大厦,换了模样。格尔木变了,变得更加漂亮。还用寻找当年的驻扎地方吗,还用追忆那些难忘的故事吗?不用了,去看看那些沉睡在烈士陵园的战友吧,去告慰他们,曾经修成的铁路,今天带给了格尔木翻天覆地的变化,你们的热血,化作满天星光,落满格尔木大街小巷,成就了这座辉煌的西域都城,你们企盼的美景,变成了人间仙境,坐落在昆仑山下,流光溢彩。

格尔木市烈士陵园安葬着铁道兵52名官兵。我们和七师战友一起,站在烈士纪念碑下,鲜果清酒,花圈簇拥,青烟一缕,默哀致礼。亲爱的战友,安息吧,雪山有知,草原有灵,你们将与青藏高原的山水相依,与巍巍昆仑山相伴,精神不息。祖国和人民,永远不会忘记!

接着,我们一行来到将军楼公园慕生忠将军纪念馆,瞻仰慕将军的戎马一生。慕生忠,陕西吴堡县人,1930年参加革命,1933年加入中国共产党,1953年春夏之际,中央政府委托西北局组建了西藏运输部队,慕生忠任总队长兼政治委员,当年10月,成立西藏运输总队格尔木站,从1954年5月开始,慕生忠率两多名官兵,克服种种困难,以平均1000米牺牲1人的生命代价,切断25座雪山,用7个月零4天的时间,以惊人的速度,建成了第一条世界上海拔最高的青藏公路。

1994年10月18日,84岁的慕生忠将军在兰州与世长辞。慕将军生前最大的愿望,就是要长眠于昆仑山上,永远守望着青藏公路。10月28日,将军的子女护送着他的骨灰来到格尔木,当地为他举行了盛大的公祭大会,将军魂归故里,如愿以偿回到了昆仑雪山下,长眠于格尔木,与万山之祖的昆仑永存。

格尔木人民永远不会忘记慕生忠将军,他的精神永远根植在这片土地上。为深切缅怀和纪念50多年前慕生忠将军和他率领的筑路大军,纪念青藏公路、青藏铁路建设、军垦戍边及格尔木发展历史,继承和弘扬柴达木精神,同时为更好地提升格尔木市城市品位、改善城市生态环境、保护历史文物、营造富于时代精神的城市形象,增加城市文化内涵,格尔木市于2005年决定投资建设将军楼公园,并与2007年7月开工。

将军楼公园占地9.8公顷,其中水体6000平方米、绿化5.2万平方米,并建有地质博物馆和慕生忠将军纪念馆。将军楼公园里,慕将军生前指挥战斗的简易楼房高高挺立,高大的花岗岩雕像坐落在将军楼前,身着戎装军大衣,手拿铁锹伫立,目光坚毅,凝望着前方。他是在瞭望遥远的雪山,蜿蜒的山路,还是在凝望进藏的车队,平安来回?当年,慕将军率军前来格尔木时,格尔木只有地名,没有地址,有的是一片草地,几户人家,慕将军立马格尔木河畔,指着脚下的土地,大声地说,找不见格尔木城,我们这里就是格尔木城,于是,荒芜的草滩,就成了格尔木城。这个在柴达木盆地风传了多少年的故事,让我们听了,格外振奋。多少年过去,日月轮回,春秋更迭,慕将军指定的格尔木城,已经蜕变成一座宏伟壮丽的现代化城市——格尔木市,映入眼帘中的城市景观,美伦美奂,富丽堂皇。

在慕将军雕像前,袁武学大声地喊道:都有了,立正,向慕将军敬礼!我们11个人,齐刷刷地举起手来,向慕将军举手敬礼!

(十六)格尔木访变

南山昆仑颂英魂

离开将军楼公园,我们一行11人,转而向南,朝南山口车站赶去。南山口车站,距格尔木市60多公里,就在昆仑山脚下,仰头可见蓝天白云下巍巍的连绵起伏的覆盖着终年积雪的万山之山——昆仑山,低头可见奔流不息的雪水河。昆仑怀抱中的南山口车站,多少凄怆的故事,多少英勇事迹在等待着我们。向南,一路向南,向南山口车站挺进。

南山口车站的故事与昆仑桥息息相关,它是南山口车站的前哨,是它当年在铁道兵一上青藏线时,拱卫在昆仑山深处,警惕地保卫着雪水河隧道和南山口车站的工程建设,它虽沉默不语,但河水有灵,无论东来西往的旅人,从桥上走过,都会知道一个英雄的故事,激动不已。我们来到昆仑山下,昆仑桥不可不看,不可不寻觅流传在昆仑山中半个世纪的传说。昆仑山距格尔木市80公里,再远也不能阻挡我们看望昆仑桥的脚步。

下午4点多,我们到达昆仑桥前。昆仑山夕阳瑰丽,照耀在雪山上金光闪耀,蓝天如洗,白云如丝,飘荡在无垠的苍穹;山风很大,从山谷吹来,呼呼作响,吹在我们身上,衣帽鼓胀,手脸生疼。但是,不论漫天大雪,还是风雷雨电,昆仑桥边的一通石碑,却岿然不动,向东来西去的旅人们讲述着一个英雄的故事,终年不断。

半个世纪前,慕生忠将军率军修筑青藏公路,修到昆仑山下,就是我们站着的地方,被一条宽12米多的河水挡住了去路。高山大河怎能挡住人民解放军前进的脚步,逢山开路,遇水架桥,过!但是,沟宽12米,部队所带的木材只有9米,无法搭建桥面,工程师邓郁清巧妙设计,用桥下垫石头,逐步缩减桥梁跨度的办法,将桥搭在“一步登天”的天涯涧上,连通昆仑山里外,昆仑飞彩虹,天涯变通途,慕生忠将军为此桥起名为“天涯桥”。后来,陈毅元帅视察青藏公路,来到天涯桥前,听到这个有趣的故事后,说,有了它,这里不再是天涯了,叫它昆仑桥吧,于是,这座桥改名为“昆仑桥”。一个元帅,一个将军,在这座昆仑桥上,留下美丽的故事,让人感奋不已。

紧接着,我们铁道兵登场亮相。60年代,铁道兵第十师一上青藏线,修建南山口车站和雪水河隧道。当年昆仑山附近,土匪和国民党残兵游勇,出没无常,47团1连1排驻守昆仑桥边,拱卫着桥梁,也警卫着修路官兵。他们枪刺上挑着日月,双肩上扛着河山,五星红旗在山中猎猎作响,风雪为他们起舞,雪水为他们歌唱。更加让人振奋的是,他们既能施工,又能打仗,昆仑山中,他们与土匪几经战斗,几十个残匪倒在他们的枪口之下,用胜利书写着铁道兵的不凡功绩。曾几何时,两支队伍,高举火红战旗,高唱着“向前向前,我们的队伍向太阳”的战歌,在昆仑山下,演绎着同一个故事,留下了一段修路架桥的史话。山会记着它,水会记着它。

如今,这座桥梁虽说稍有改造,但它仍不减英雄本色,挺立在昆仑山中,扛起为青海西藏各族人民运送幸福的大梁,屹立不动。

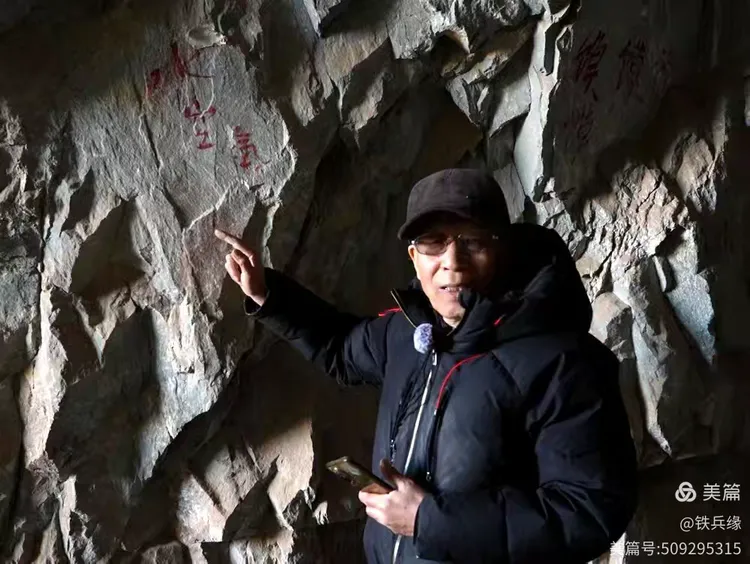

别离昆仑桥,回身走向南山口车站时,车队突然停在路边,袁武学、杨明秀下车向路边的一个山洞走去。我下得车来,向那座山洞望去,山洞不太高,约有30米,洞口破旧不堪。这样的山洞在昆仑山中不乏其例,难道其中隐藏着神秘的故事,让人不得不去上前一探?正疑惑着,白新民大声地喊道,雪水河隧道,这是我们曾经开挖的雪水河隧道。一语点破梦中人,我缓步走上白新民所说的雪水河隧道。的确,这是一座废弃了的隧道。隧道前是一段路基,路基上铺满道碴,紧连着的山洞,破烂不堪,里边堆满碎石。透过昏暗的光线,看到一个斜坡,斜坡上是一个不太大的掌子面。袁武学、杨向晖上到顶端,仔细察看洞内的详细情况。白新民用手机拍摄岩壁上的文字,我则站在洞口外,望着蔚蓝的天空,对这个山洞是不是雪水河隧道存疑。

约有20分钟时间,白新民返回车上,拿着手机,让我看他的发现,白新民手机照片上,现出一行文字,那是“人定胜天,赶超英美”、“儿子,爸爸想你”,“饿饿饿”。白新民是对这段历史是有研究的,来前做过功课,我则对此一无所知。白新民说,这座名叫雪水河的隧道,是当年47团官兵打的一座隧道,当年国家困难,部队在十分艰难的条件下打隧道,虽有豪言壮语,但抵不住饥饿,也挡不住父亲思念儿子的儿女情长,所以就在洞子里留下了这样的文字。

后来回到西安,我查找了一下资料,找到了一段关于雪水河的施工记载,证明白新民所说无误。据中铁20局局志载:1960年7月4日,根据西藏工委和铁道兵部“一切为了修路,修路压倒一切”的指示,铁道部青铁办第一工程处500余名铁路职工划归铁十师领导,增加格尔木南-跃光-纳赤台段计107.22公里施工任务,……80米长的雪水河隧道由47团承建……。从这段文字可以看出,47团的确是雪水河隧道的承建部队,当时的60年代正是国家遭受自然灾害时期,中苏交恶,国家经济困难,官兵们在这样的困难情况下,掘进隧道,可见会遇到多大的困难。能发出人定胜天,赶超英美的口号,标明官兵们的斗志多么坚定,豪情多么高涨。饥饿冻馁交加的情况下,思念亲人的感情油然而生,吃饱饭愿望多么强烈。愿苍生护佑这些青藏线的奋斗者,安康快颐,精神不老。后来的线路西移百米,新建的“干沟隧道”从这座隧道侧面穿过,60年代的雪水河隧道遗弃不用,丢在雪水河边孤自歇息。昆仑山在问,雪水河在问,来回路过的旅人们,何曾知道这段让人悲催的往事?何曾记得那段艰难岁月?

南山口车站,一座青藏线一期工程的终点工程,一座句号工程。青藏铁路东起西宁市,西止格尔木南山口车站,在昆仑山下划上了一个圆满句号,于1984年5月1日交付兰州铁路局正式运营。南山口车站的设立,那可是国家国防建设的战略设计。铁路未通前,进藏的燃料因为昆仑山的阻隔,无法顺利抵达拉萨,于是要从格尔木到拉萨,敷设一条穿越昆仑山的输油管道,工程浩大,难以成就。在这种情况下,总后部队常年累月车拉马驮,将油从西宁运往拉萨,铁路修到南山处,就近修建一座储油站,运往西藏的油料,用列车运到南山口车站后,储进油站,再由运输队伍从这里接力运往西藏。省力一半,省时一半,可谓事半功倍,一着妙棋在手,西藏安宁无忧。

1978年9月,铁道兵七师32团进驻格尔木市承担格尔木车站、南山口车站的施工任务。昆仑山下,铁锤叮铛响,机械轰鸣隆,车如流水,马如游龙,官兵们与天斗,与地斗,与自然环境斗,斗出了一座质量优良的南山车站,把铁道兵精神刻写在了昆仑山口,把奋斗的目标指向了唐古拉山后的拉萨。是的,当年,铁十师47团官兵,在这个车站上,与当地民工合力一处,曾在此奋战过一年三个月,出师未捷,班师回撤,但他所战斗过的历史,却深深地铭记在这座车站上,不会磨灭。昆仑山为证,大干沟为证!

来到南山车站,七师战友老李对我们详细介绍了当年32团官兵战天斗地的英雄事迹。讲述中,多有自豪与骄傲的表情表露。当讲到身旁还在的一间干打垒房时,他表情凝重,许多往事蜂涌心上,多少感慨让人回想。遥想当年,两支部队会师昆仑山,打响进军西藏的铁路战斗,何等可歌可泣,让人不能忘怀。

7师10师战友在南山口车站

更不能忘怀的是,1960年4月5日,铁道兵十师47团1营2连、1977年6月50团13连两个连先后进军风火山,进行高原冻土试验,写下了铁道兵在世界屋脊科学试验的伟大壮举。唐古拉山,一个没有生命迹象的死亡地带,他们把红旗插上雪峰,把科研成果留在山头。他们用行动证明,没有铁道兵跨不过的高山大川,渡不过的深谷冰河!铁肩担江河,坚心凿高山,没有江海不成桥,没有大山难飞过!

有感于此,回到西安后,我激情难抑,当天晚上,伏案疾书,将一篇《昆仑山的诉说》写在电脑上,让那些没有谋过面的战友,留在字里行间,让那些往事,不要遗失在昆仑山。夜阑人静,当我停下最后一个字的敲击后,我心这才如释重负,仿佛这样,才对得起那些难忘的岁月,战友的情怀。

薄暮时分,格尔木华灯初上,耀眼的霓虹灯宛若满天星瀚洒落人间,眩目耀眼;街上飞驰的大小车辆,各自匆忙。休闲下来的人们,潇洒自在。一首《天路》高亢悠扬的歌曲,从热闹的楼房中飘了出来。青藏公路,青藏铁路,被藏族同胞比作神仙般的天路,予以歌唱。歌声唱出了他们的心声,也唱出了我们的共鸣,是的,这就是一条天路,把吉祥和幸福带给藏族儿女。我们在《天路》的歌声中,慢慢融进城里。行进中,看着格尔木的天地变化,心中油然生出一丝欣慰,这幸福自由祥和的生活,怎么得来?是青海的奋斗者,用心血和汗水换来,是用不断奋进的精神换来。我们敢自豪地说,这劳动的汗水中,也有铁道兵的一滴!

就要回去了,我们回望来路,突然扪心自问,我们来者何意,为何要来看这条“天路”?为什么要寻找当年奋发战斗的岁月?为什么要走这条当年战友们走过,自己也曾走过的路?在明亮的灯火中,看着这梦一样的美满生活,似乎慢慢找到了所来的答案,不为别的,就是要看这条铁路的重要成果:它是一条振兴青海西藏人民经济的富裕之路,是一条让世界为之惊异之路,从东到西,浚河桥群冬季施工、关角隧道开凿,展线设计,察尔汗盐湖路轨的铺设,等等,无一不闪耀着科技的光华,它们把中国人智慧,铁道兵精神,留在了被称之为没有生命痕迹的世界屋脊;是一条各族人民团结的路,它让沿途的各族儿女像石榴籽一样紧紧地抱在一起,团结奋进;它是一条无比重要的国防之路,我们的国家和平而安宁,但现在的天下并不太平,如果有人胆敢侵犯我们,这条铁路将把仇恨和毁灭运给他们;它也是中国铁路不断向上跃进跨越的时代之路!蒸汽时代,内燃时代,直到电气时代,没有人能这么自信地,在很短时期内,从一个时代跨越另一个时代。青藏线,就是跨越时代的里程碑!我们修这条路值了,我们再看这条路值了,所看之路,我们充满了自豪骄傲,所听到的故事,我们激情燃烧。或许当我们还有时日,再走这条路时,还会这般豪迈与自信。

告别格尔木

没有人质疑这个答案,格尔木的璀燦灯火会告诉你一切!好了,我们带着这个答案,愉快地踏上归途,来时追着西落的阳光,归时迎着初升的太阳。无论太阳升起又落下,每一天都是新的开始。长路漫漫,征途在前。再见,青藏线!再见,我们心中的“天路”!