襄渝铁路大会战,铁道兵组织施工。参加的队伍有铁道兵、铁路职工、沿线民工;还有一支特别的队伍,这就是近几年广泛传播于媒体的“学兵连”。

1970年,陕西省革委会和铁道兵共同组织动员西安等地市25800余名初中毕业生,其中女生5129人,编制141个连队,参加修建襄渝铁路,俗称“三线学生连”或“学兵连”。连队按铁道兵部队编制,连长、指导员等连队干部由陕西省统一调派,铁道兵向学兵连派军代表协助管理。学兵连参加隧道、桥梁、车站等铁路工程的施工。1973年,学兵连完成任务,由省统一分配安排在厂矿企业、党政机关、群众团体等单位工作。学兵连为襄渝铁路建设做出了贡献和牺牲,数百人致残,119人牺牲。

迄今半个世纪,当年的学兵都已进入老龄,但难以忘怀那血与火的青春岁月,他们撰写文章,拍摄影视,举办展览等,以多种多样的方式,保存、纪念、传布在襄渝铁路建设中,对国家的赤诚之心和无私奉献,为历史留下了一笔宝贵的财富。

在众多的纪念活动中,学生八连为纪念参加襄渝铁路建设50周年,发起“我和八连的故事”征文,编辑出版了《学生八连的故事》,辑录46位作者的46篇回忆文章,再现艰苦卓绝、青春滴血的巴蜀大地的筑路生活。我有幸获赠图书,将陆续推介其中的精彩篇目,与大家共享。

该书首篇是曹普选的《难忘八连“四兄长 ”》。

八连由原陕西师大一附中、师大二附中和市师范学校中学部初六九级毕业男生和带队干部169人组成,配属铁道兵第二师七团三营施工,主要参加芭蕉口隧道、芭蕉沟大桥和小中林隧道施工。在物资十分匮乏的条件下,八连创造较好的生活条件,让娃娃们吃饱吃好,出色完成任务,受到部队上下交口称赞。最重要的是,两年多的战斗,从没有发生一起死亡或重大伤残事故,169人“一个都不能少”地回到父母、亲人身边。抚今追昔,两鬓斑白的“老兵”们特别感恩连队的四位领导:连长王礼培、指导员王向礼、副连长宋鸣涛、司务长过顺兴。

纯属巧合,我曾在七团服役2年多,相当于学兵在七团参加施工的时间,与学兵是地地道道的战友。

限于篇幅及其他原因,我对文章做了部分删节,请编者、作者予以理解。

铁道兵战友、画家黄嘉善题写标题。

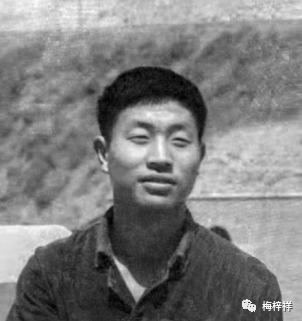

曹普选

难忘八连”四兄长 ”

曹普选

爱兵如子的王礼培

连长王礼培,五十年代大学毕业分配到国家测绘总局第一大地测量队工作,在四位带队干部中年龄最大,责任最重,也操心最多,为全连一个人不少的安全回家,立了头功。

连长是典型的技术干部形象,鼻梁上的眼镜像酒瓶底一圈圈的,中等个子,一口略带江浙口音的普通话,脸上写满敦厚亲切,只有开大会讲话时才严肃的像个领导。

连长多年的专业理论研究和测绘实践,技术业务炉火纯青,谁能想到在带领我们配合铁道兵打隧道时,竟然也绽放出新的光芒。有一次,芭蕉隧道搞大断面开挖。大断面开挖,就是在洞子整体石质比较稳固坚硬的地质条件下,不用木头或钢架支护,也不用分什么上导、下导、中槽、马口等不同的工作面,而是一次性地开挖成隧道的整个截面。

上班路上,我想今天开挖大断面不用支撑,进度一定要领先其他排。进了洞子工作还没有展开,营测量班的人也来进行测量,磨磨唧唧半天也没搞定。我一看领先的计划眼看时间就不够了,急得头上冒汗。

这时连长头戴安全帽,脖子围条毛巾,穿着雨靴从洞外走进来。我赶紧迎上去,焦急地说:“连长,测量班半天了还没搞完,你看怎么办?我们排今天的进度难完成了。”连长径直走到正在测量的小战士旁边,猫下腰,亲自用测量仪进行测量,很快就测量出了标准点,小战士高兴的作了标记。测量班撤走后,我赶紧组织大家打眼、放炮、出碴。

当时打隧道主要是用风枪打眼,用炸药放炮,耙子竹箕扒碴,然后再用矿车载满石碴运出去。一个工班基本上就是一个循环,赶进度就要加快打炮眼和出石碴的速度,一个是要把炮眼打深些,一次多炸进去一点,另一个就是要缩短两次打炮眼之间的时间间隔。

有一阵子我们用的是国产YT25风枪,工艺粗糙、动力不足再加上水的压力不够,水把炮眼里的石碴石粉冲不出去,经常卡钎子,钻杆就转不动了。为了赶进度,火急火燎的大家就把水管取掉,打干风枪。

每次打完干风枪,人人灰头土脸,吐的痰里面都是石头粉尘,鼻孔里都是粉泥。连领导发现后多次制止,反复强调不许打干风枪,安全第一,保护健康。特别是连长,在安全和进度二者之间,多次强调安全施工。但那时年轻气盛又不晓利害的我们还是为了赶进度而经常偷偷打干风枪。

偏偏有一次我们排打完干风枪,下班回驻地的路上,正好碰上连长。看到我们个个满面粉尘,特别是几个风枪手,头发和脸全是粉尘、两眼发红的模样,连长走近我们,用手推了推眼镜,严厉地斥问:“你们是不是又打干风枪了?”我急忙上前解释:“今天石头不好打,风枪卡的厉害,不打干风枪要影响进度呢……”连长一听更火了,几乎在吼:“你们不要命了!粉尘吸进肺里会得矽肺病,将来是要死人的!我得向你们负责,向你们父母负责,把你们安全带回去!”第一次见连长对我们发那么大火,我赶紧低下了头。从那之后再不敢让大家打干风枪。好在不久换装了日本产风枪,彻底解决了打干风枪问题。

铁面慈心的王向礼

指导员王向礼和连长是一个单位的,礼泉人,参加过抗美援朝的转业军人,来三线前在测绘局搞行政工作,平日言语不多,性格比较内向,很少见到他笑,给人印象比较深沉老练。

在6班班长林鹏离开连队参军的事情上,更加深了我对指导员的了解。记得那天上午,林鹏神秘地把我叫到12班宿舍旁的山后边,他诚恳地说:“老曹,我要离开连队到武汉去当兵,当兵是我从小的理想,我并不是怕艰苦离开连队,而是一直想当一名解放军……”我说:“那你是不是给连里说一声呢?”他说:“怕说了连里不让走,希望你能帮帮我。我给连长指导员写了封信,等我离开紫阳后你再把这封信交给连里。”

听林鹏说完,我当时也很激动,为林鹏能当解放军感到高兴,因为能当解放军是我们同龄人的共同心愿。当时就答应他:“我帮你这个忙。”

林鹏走后的第二天上午,我拿着那封信去了连部。连长不在,指导员接过信打开看完,问我:“你知道林鹏出走吗?”我说:“我不知道,今天早上我整理床铺,在枕头下边发现的这封信,看完就马上交来连部。”“林鹏走你真的不知道?”指导员猛吸一口香烟,生气地说:“林鹏出走是什么行为?是逃兵!”我听后为之一震,急忙说:“怎么是逃兵呢?他想当一名解放军,又不是跑回西安。”指导员说:“那他为什么不给连里说一声,光明正大的走。”我说:“他怕给连里说后你和连长不让他走。”指导员听我为林鹏辩解,气的指着我说:“你是他排长,他出走你是有责任的!你老实说,为什么不拦着他?为什么不早报告?”

第二天,我写了长长三页的一封检讨书交给指导员。这事就算过去了。后来我才知道林亚刚、张顺事前也知情,后来还听说林鹏到部队干得不错,当了班长,还在抗震救灾中表现突出,入了党并荣获多次嘉奖,心里暗暗为他高兴。

这件事后来也没有影响连领导对我的态度。1972年4月,指导员还作为我的入党介绍人,介绍我加入了党组织。前后回想,当时指导员为林鹏参军事批评我、叫我写检查等,都是职责所在、例行公事。其实他真是一个好心人。

细心善良的宋鸣涛

副连长宋鸣涛来自陕西省秦岭考察大队,是咱陕西蒲城人,西北大学生物专业毕业。高高的个头,爱好体育,篮球打的好,指挥拔河有高招。性格开朗,经常和同学们开玩笑,有时还说俏皮话逗大家乐。他甘当配角,勇于落实连支部的决定和意见,协助连长、指导员做了不少工作,出力气跑路的琐碎活都是他来干,和大家相处得非常融洽,也非常关心大家的安全。

副连长还有一个鲜明特征,就是低调、务实。挂在嘴边的、大会上补充讲话的,永远都是“大家注意安全”,一到工地就总是招呼“歇会儿歇会儿”、“不着急,活儿又干不完”,很少听他用过当时那些极左、偏激的“革命”语言。当时连领导探亲总要走访几个同学家,副连长特意到一些“可以教育好的子女”家里走访,看到确有困难的,回连就用他手里的“指标”安排这些同学探家。这在那个特殊年代中真是难能可贵。

他的一段话至今我还记得,他对我们说,你们生活在西安大城市没有走过山路,咱们住在山顶上,每天都要到山下施工,山路又窄又陡,下雨后还很滑,在路上行走时,如果碰见行人让路时,一定要站在靠山体一侧,这样安全,就算滑倒也不会摔到山沟里……可见他是一个多么细心又善良的人。

尽职尽责的过顺兴

司务长过顺兴,也来自国测局,江苏无锡人,三十多岁,一口吴越口音普通话,眼睛不大,说起话来总是笑咪咪的,细声细语,非常亲切。

南方人脑子活办法多,非常精明干练,是位很会经营的管理人才,我们都亲切称他为“八连大管家”,为全连吃饱饭吃好饭,在全线创造了奇迹。

在三线的两年零八个月中,连里四位领导没有开小灶,而是和大家同吃一锅饭。那年月,交通不畅、副食供应少,我们都是十六七岁正长身体的小伙子,一顿饭能吃一斤半主食,连队饭菜品种单一,没油水,加上干的又都是重体力活,当时所有男学生连普遍存在饿肚子现象。

为了解决同学们吃不饱饭的问题,司务长提出,主食吃的多主要是肚子里没有油水,没有肉,没有蔬菜,要让同学尽快吃饱饭,就要精打细算,开源节流,自力更生,养猪种菜。

在司务长精心策划和带领下,生活班、炊事班千方百计改善连里的生活。

为了尽快让大家吃上肉,他亲自跑到附近老乡家,寻找购买半大不小的架子猪,回来用豆渣催肥,大家很快就吃上了大肉。他还四处协调购买其他副食食材,多次跑到部队供需部门软磨硬泡为连队买回肉、鸡蛋粉、脱水蔬菜、黄豆、绿豆。他不惜“犯错误”和周边老乡以物易物,建立稳定的采买关系。回无锡老家探亲他也不忘想方设法为连里买回咸肉腊肠……可以说,为解决大家吃饱饭吃好饭问题,司务长绞尽脑汁,想尽办法,事无巨细,亲力亲为。在整个三线学兵连能“吃得饱、吃得好”,我们连应该是头一家,大家为此都非常敬佩、感恩司务长。

如今连长和指导员已故去,愿他们在天堂安好!副连长和司务长还健在,祝他们健康长寿!

学兵八连资料

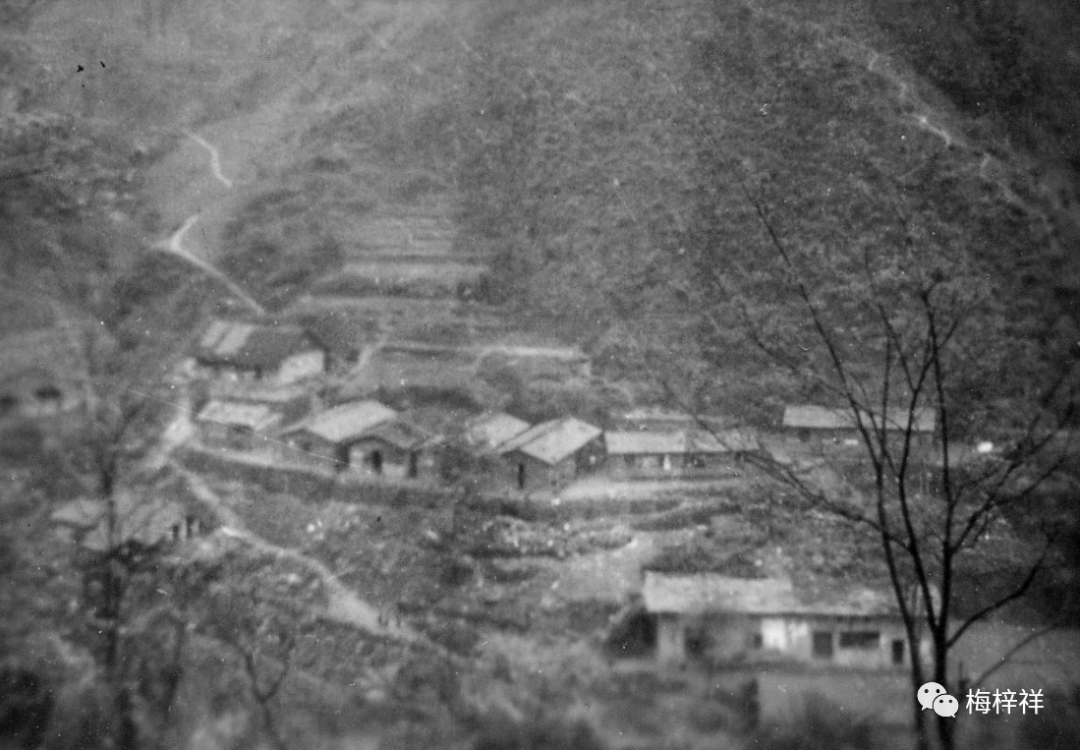

当年的芭蕉口镇 七团团部所在地。

芭蕉沟,学生八连营房全景。