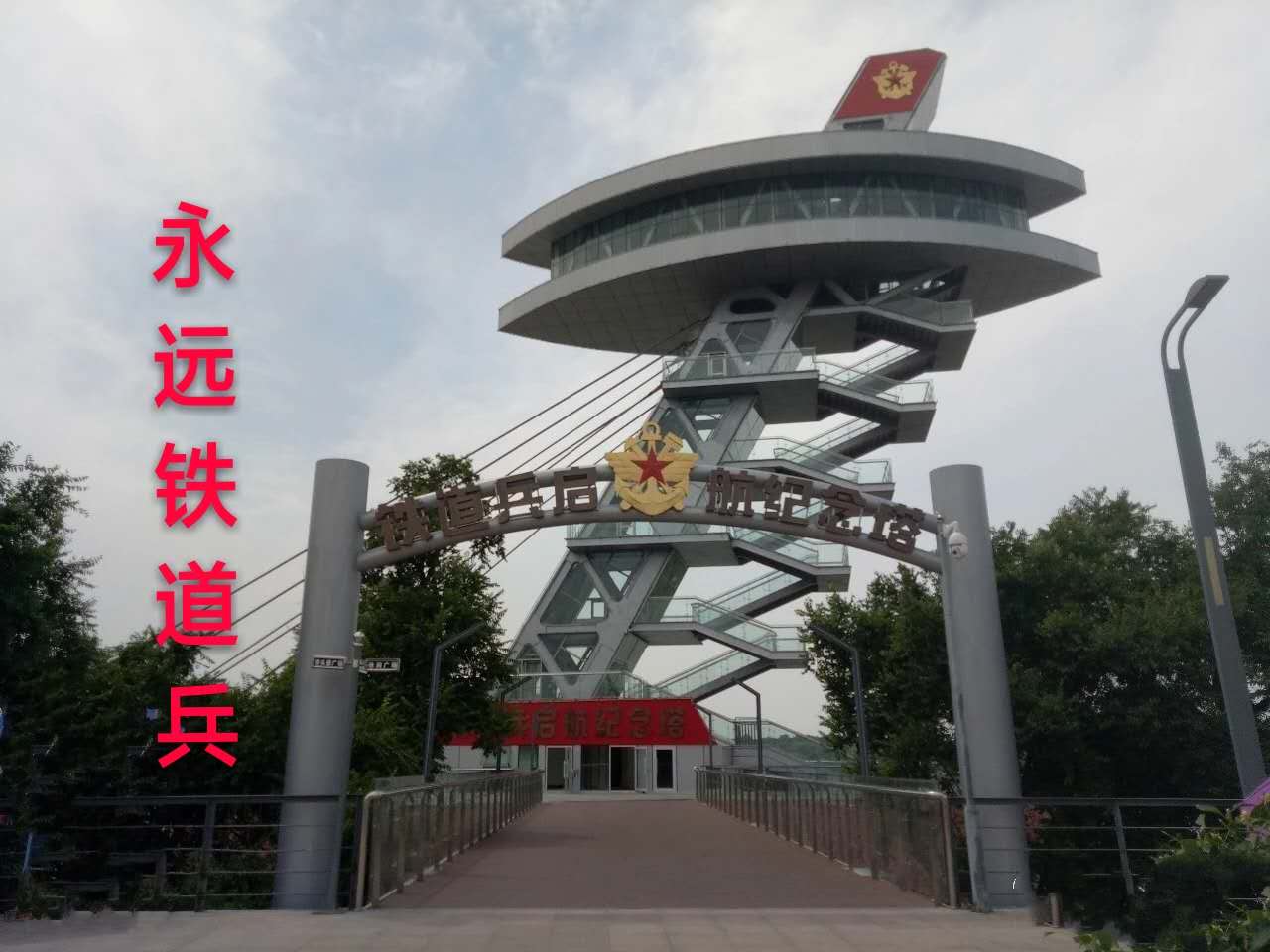

铁道兵,与风雪相伴随的历史画卷 【原创】

自然是机关大院的中心花园。

先看到“老人家”(毛主席),也在雪中,头顶、肩上有积雪。他生前信赖铁道兵,任命他的爱将王震当铁道兵司令员、政委,并嘱咐:“哪里的铁路最难修,就派我们的铁道兵。”

老人家正对面,他“视线”里几十米,就是一组“铁道兵”雕塑壁画。

我不自觉地走到壁画跟前。

壁画上的“铁道兵”,战火硝烟,风枪怒吼,汽笛长鸣,也都在飘飘洒洒的雨雪中。将士们的身上,都披挂着风霜雨雪。

我用手机拍视频。这是我拍的第二个视频,缺少技巧,客观上老眼昏花,也影响了视频的效果。还拍了照片。

我想发公众号。看视频,看一张张照片:第一张,“兵徽”上有雪;第一张“历史”,铁道兵戴着狗皮帽子,那是成立之初保障辽沈战役的铁路畅通,战争9-11月,东北自然有雨雪,影视上人物都是着棉装在雪地上。最后一张照片,青藏铁路,人称天路,天上有雪;“铁道兵”四上四下(铁道兵时期3次,兵改工后再次),在风雪高原作战十多年,将钢铁巨龙牵上世界屋脊。最后的“路徽”,雪也在上面。

我动了感情。

铁道兵35年,就是与雨雪相伴相随的35年。

人常用“风雨x十年”,来形容人生或是一个单位、某个集体的历史,以“风风雨雨”寓意艰难曲折的发展历程。“风雨”已是很艰辛了,但风雪呢?无疑“雪”比“雨”带来的困难多:雪也是雨,但增加了严寒,这不是更艰苦吗?

而铁道兵——也可能只有铁道兵,才配得上用“风雪X十年”来描述、记载他们南征北战、建功立业的光辉历史。

这不是纸上的词语,而是活生生的事实;铁道兵的历史,就是在风霜雨雪中征战的历史。

中国幅员辽阔。据考证,除海南三沙市,陆地上都有过下雪的记载。常识,中国北方、西部气温低于南方,冬季普遍寒冷,下雪很常见,远远多于南方。铁道兵修建的重要铁路干线,总里程12593公里,大部分在北方、西北。黎湛、鹰厦、包兰、贵昆、嫩林、成昆、京原、襄渝、京通、青藏、南疆、通霍、兖石铁路;铁道兵参加的解放战争,抗美援朝,也多是北方雨雪中的“战事”。

嫩林铁路,高寒禁区,林海雪原;青藏铁路,千年冻土,雪域高原;南疆铁路,胡天八月即飞雪雪;包兰铁路,朔方正月雪澌澌……都带“雪”。京原、京通、通霍铁路,甚至北京的地铁工程,无不有雨雪中的施工。“北国风光,千里冰封,万里雪飘。”毛主席的《沁园春·雪》概括的精准。

这是地域与气候,决定了铁道兵承建的工程,天寒地冻,雨雪交加的地方居多。

寒冷天气,室内工作,有保暖设施,工作、学习受影响不大。而修铁路,是露天、野外,顶风冒雪,战天斗地,就是家常便饭。

人问:雨雪天放假休息呗。不能!

从铁道兵1948年诞生,到1984年撤编,战争当然不会因天气变化而按“暂停键”;和平建设时期,铁道兵修建的铁路工程,几乎无一不与国防、战备相关。既曰“战备、国防”,军人——铁道兵就是以服从为天职,一切行动听指挥。看看那个年代耳熟能详的豪言壮语:与帝修反抢时间、争速度;多快好省地建设社会主义;备战、备荒为人民;隧道、桥梁施工创造x记录;提前x天(月)完成任务;向党的生日、国庆……献礼!你想想,毛主席说:“我赞成这样的口号,叫做‘一不怕苦,二不怕死。”铁道兵像全国人民一样,无限热爱、忠于毛主席,“苦”和“死”都不怕,还怕“雨雪”吗?

口说无凭,我今天就请大家看看“铁道兵与雨雪”的新闻照片和文艺作品及其他。

我也希望广大战友留言,回忆您在铁路建设中的“雨雪”故事,以补充和丰富我的这篇拙作。

铁道兵与“风雪”——

解放战争,抢修部队工间休息时,在雪地上跳起欢快的舞蹈。

抗美援朝,铁道兵团赶架战地铁路通信线路。

抗美援朝,战士们欢欣鼓舞,迎接火车通过大桥。

抗美援朝,冰天雪地,铁道兵战斗在百岭川大桥,76天敌机大肆轰炸26次,投下炸弹7000多枚,炸得河水改流,石山削矮。铁道兵团第1师1团9连坚守76昼夜,粉碎了敌人的“绞杀战”,保证了铁路运输,荣立集体二等功。

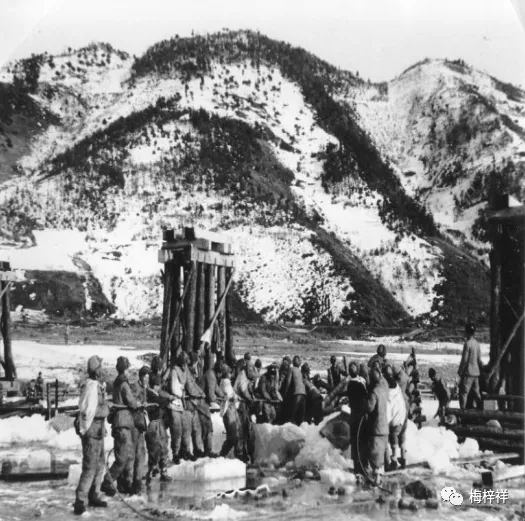

抗美援朝,气温降至零下30多度, 战士们凿开冻雪冰层,下木笼,抢建大桥。

抢修部队破冰筑墩,抢建便桥。

严冬施工,铁道工程第11师担负的高填土工地。

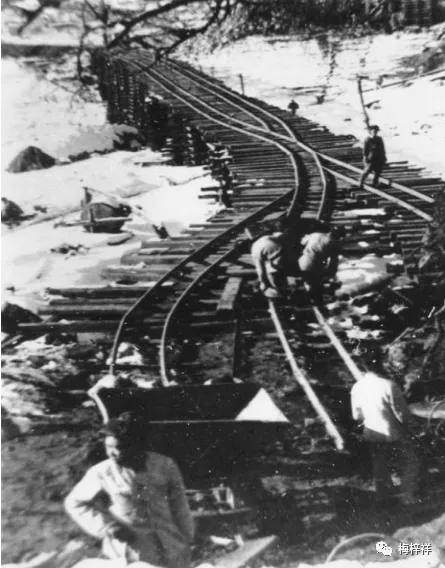

战士们在山谷里架起轨道,加快运土运料。

1957年春,参加修建包兰铁路的铁道兵施工部队,顶风冒雪陆续向新线工地开进。

包兰铁路,施工战士顶风冒雪高空作业,组装钢梁。

青藏铁路,汽车兵运输工程和生活物资。

风火山空气稀薄,气候严寒,素有“冰雪仓库”之称。担负试验施工的第10师50团13连被铁道兵授予“风火山尖兵连”光荣称号。

部队整道队员不辞辛劳,精心整道。

铁道兵第10师48团后勤处军需股,帮助连队建起保暖伙房和塑料棚菜园,解决了连队一系列生活难题,该股荣立集体一等功。

南疆铁路。6月!6月!担负奎先隧道施工的部队战士踏着积雪,在工地战报前交流施工经验。

南疆铁路, 独立机械团担负全线重点土石方工程,筑路机械分队冒着风雪严寒修筑路基。

京通铁路,铁道兵战胜冰雪严寒,把机器、材料运上工地。

1963年初,担负森林铁路和公路修建任务的第3、6、9师开赴吉林、黑龙江和内蒙古林区。

部队在高寒禁区安营扎寨,投入冬季施工。

1964年下半年,铁道兵第3、6、9师奉命开赴林海,参加大兴安岭林区会战修建嫩林铁路。图为战士们冒着风雪严寒扛着帐篷向工地挺进。

林区人民群众组织运输队,冒着风雪严寒帮助部队运送粮食和工具。

第6师部队在茫茫林海雪原,进行紧张施工,探索冬季施工方法与经验。

铁道兵战士以“干劲横扫漫天雪,豪情似火化冰霜”的英雄气概,打破了“高寒禁区不能修铁路”的神话。图为第9师部队在呼玛河大桥工地破冰挖桥基。

铁道兵第3师于1977 年秋开进伊敏铁路建设工地。图为通信分队在呼伦贝尔大草原架设通信线路。

中尼公路横跨喜马拉雅山脉, 图为测量兵在高山峡谷进行勘测。

中尼公路北段在海拔4000米以上,翻越4座大雪山,空气稀薄,气候恶劣,施工困难。铁道兵第5师24团3营9连,艰苦奋斗,顽强拼搏,完成任务出色,被铁道兵党委授予“雪山铁九连”荣誉称号。

1969年6月组建铁道兵嫩江五七农场;1970年改为东北农场;1979年改为东北嫩江基地。图为战士们冒着风雪严寒,开赴嫩江地区,开荒种地建农场。

北京地铁第一期工程,图为明挖后用钢筋混凝土灌筑的地铁隧洞。

铁道兵最后一“仗”,参加引滦入津工程建设,风雪中行军、测量、施工(纪录片《滦水情》截图)。

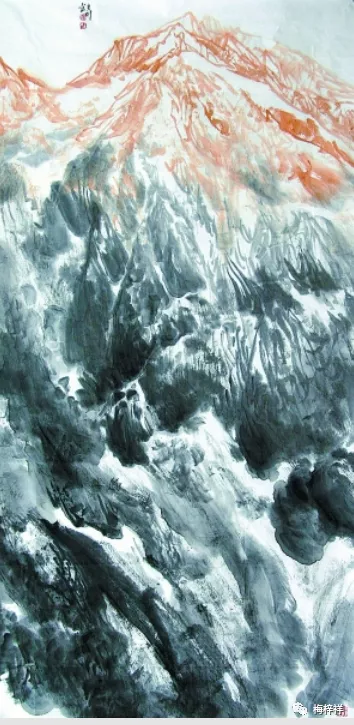

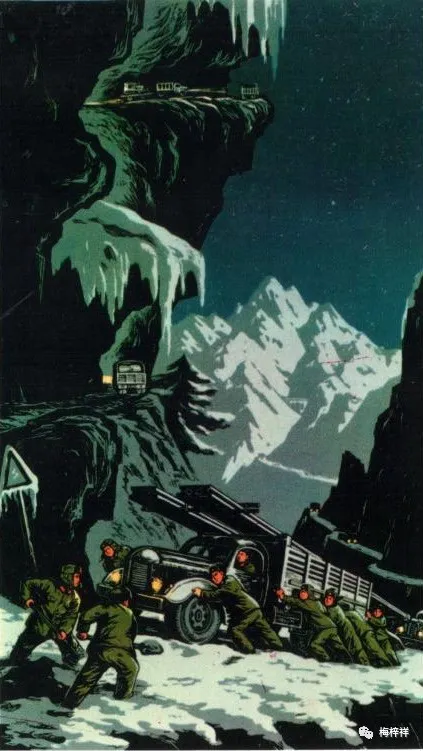

铁道兵画家作品与“雨雪”——

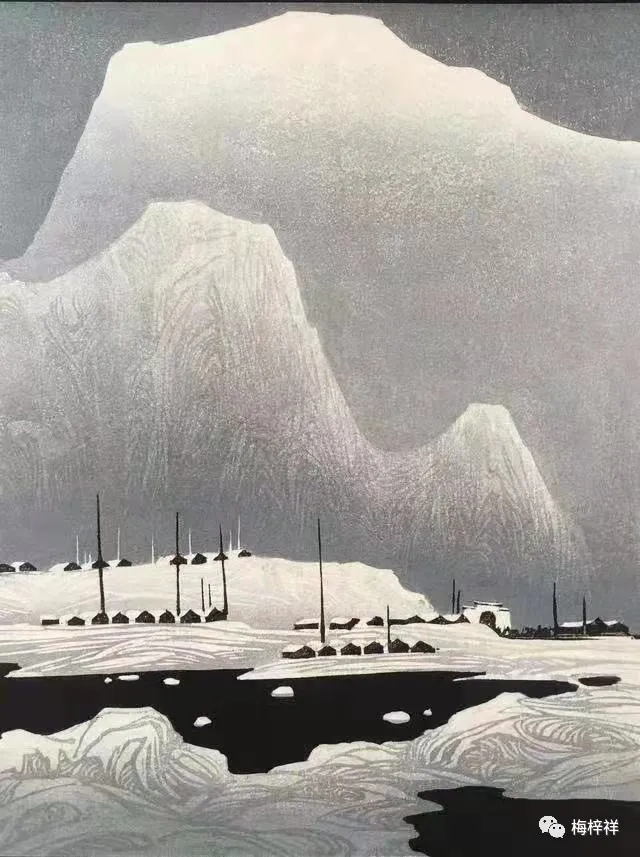

风雪高原

勘测新线

林海尖兵

林海雪霁 姜 琳

天峻沟系列——落雪的痕迹 董吉祥

景忠山下 黄嘉善

路向雪天外 苏维贤

新的战场

雪夜运输

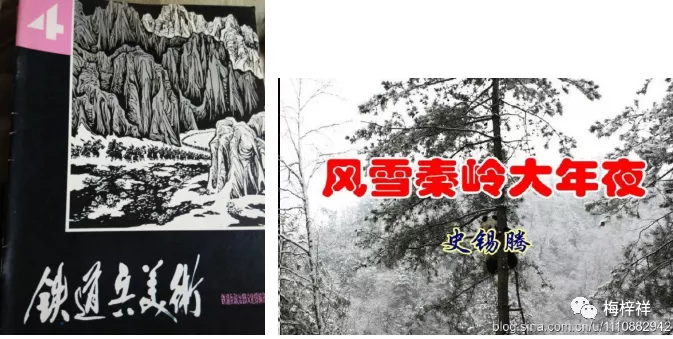

铁道兵出版物及其他与“雨雪”——

铁道兵重要的长篇小说,郑直的《激战无名川》(朝鲜文)、柳炳仁的《玉树琼花》,铁道兵第2指挥部(南疆铁路建设指挥部)副司令员顾秀回忆录《历程回望》,铁道兵诗人李武兵

诗集《三月梨花飞》等许多图书、杂志封面是雨雪。

铁道兵举办的杂志与网文,都有“雪”。铁道兵作家、诗人叶晓山散文《八月天山雪》,杨景林相声《雪夜运输》,不胜枚举。

中国铁路文工团与大兴安岭地区艺术剧院演出话剧《八百里高寒》。

铁道兵开发大兴安岭纪念碑,魏然屹立立于冰雪之中。

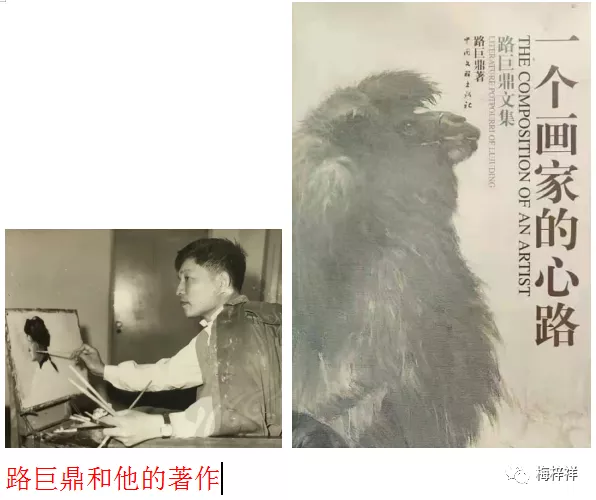

铁道兵画家路巨鼎关于设计中国铁建大院浮雕壁画的文章——

历史的丰碑 如歌的画卷

掩映在中国铁道建筑总公司机关大院内,苍松翠竹间的一座长达二十多米、高两米多,反映铁道兵光荣历史和总公司辉煌业绩的巨型人造石材料的浮雕壁画,在美丽的院内中心花园之中,显得格外醒目壮观。

当你走近这高大的壁画旁,常常可以看见许多人在此留足观看,合影留念。他们细细品味那些充满凄风苦雨、血与火的战争年代。当过铁道兵的老同志,回顾一幕幕的战斗场景,无不为那激情燃烧的岁月而触景生情,感慨万千;年轻人看后也深感自豪和骄傲,更觉有铁道兵的光荣传统传承的责任;小朋友们在阿姨的带领下,好奇地指指画画,聆听着大人对壁画内涵的讲解。

壁画全景图。杨光摄

1993年春天,我和几个美术作者刚从陕北包神线铁路建设工地归来,正筹备那年10月在北京举办的第九届“大路画展”,突然接到总公司吕连亭副总经理的指示,要我为大院中心花园设计一个反映铁道兵和兵改工之后的中国铁道建筑总公司历史的壁画。这也是当时迎接改工十周年的主要纪念活动之一。为此,总公司专门成立了一个领导小组,负责这项工作。还特地从北京市园林局请来设计师,对中心花园进行总体设计,制定规划方案,把过去的操场变为机关人员休闲、活动的场所。

园内设有高能仿古建筑凉亭、长廊、喷水池、花坛、草坪、缓坡、新植各种树木、花草,与高大的毛主席雕像相对应,构成了一个美丽优雅、完整而庄重的一幅图画。

坐落在花园南侧的壁画,是这一蓝图总体设计的重要组成部分。根据我熟悉的铁道兵生活史料和兵改工后的业绩,我把这个壁画分为三大主体设计。

卷首为解放战争东北战场的铁道纵队时期,一组身着东北大皮帽子,大头鞋冬装的铁路职工和几个仍穿着八路军军服的铁道兵,正紧张地在被敌人破坏的铁路路基上铺设着钢轨,远处几座被敌机炸毁的桥墩上,两个战士正奋勇地用高架机枪,顽强抵抗。那空中,已有被我军击落的敌机。指战员们用鲜血和汗水保障了全国解放战场的铁路畅通和前方的军需供应,赢得了解放全中国一个个战斗的胜利。

接着的画面,是表现抗美援朝战场上的“打不烂、炸不断的钢铁运输线”。我志愿军铁道兵与朝鲜人民群众一道抢修铁路,战士们高举着火把,欢呼抢修后的通车。

志愿军凯旋回国后,进入和平建设时期,铁道兵三、六、九师奉命开赴东北大兴安岭,在人烟稀少的高寒禁区,完成了国家开发大兴安岭,修建铁路的重任。画中的樟子松和梅花鹿构成了那个特定环境的象征。

开发祖国的大西北,筑路天山南北,是这座壁画的突出亮点,新疆维族老汉和年轻妇女手牵高大的骆驼,带着新鲜的瓜果,来工地慰问筑路大军。画面结构简洁,人物生动,烘托大西北浩瀚戈壁之平远之美,生活如歌样的甜美。

壁画的中心区是一组气宇轩昂的人物,迎面向观众,表现总公司广大职工和工程技术人员包括医疗保障人员,在新的历史时期,为祖国实现现代化建设不断开拓前进。

靠中心区的左侧是巍巍的长城内外,新架的钢桥下,长城盘绕着崎岖的山峦西去,工人们在高山峡谷之巅,高空的悬崖峭壁之上艰苦作业的画面。连着的一组是在祖国南方,亚热带修路,筑路人身边的香蕉、棕榈等热带植物,给筑路职工创造一个战高温的自然环境。几只顽皮的猴子,为这一艰苦的施工条件中平添了几多的生活意趣。

这座壁画的结尾部分,是铁路穿越青藏高原。在唐代文成公主进藏的路上,天空中由太阳和月亮组成的图案,以示日月山的地理环境。藏族群众正牵着牦牛,烧好奶茶,迎接着铺架队的到来。铁道兵已是几经艰难困苦的挫折和磨难,曾三上高原,现在这条开发西部造福于西藏各族人民的钢铁大道,正穿越世界铁路建设史中海拔高度之最的唐古拉山冻土地带,人类的生命禁区,向拉萨挺进。

我在这座壁画创作中,把铁道兵的兵徽和改工后的路徽两个圆形图案,分放在壁画的两端,标志着两个历史时期的转换,构成壁画的对应和平衡。整个壁画以充分的艺术想象和浪漫主义的手法,把现实和史实,把跨时间和地域的空间作了一个自如的连接,使这一壁画成为完整、有机的、宏大而久远的历史画卷长廊。

壁画稿几经修改和反复地推敲后,又几次拿到领导小组让大家讨论研究,提意见,挑毛病。最后才定稿放大,交厂家去制作。壁画石材的色彩,我选用了比较喜庆、庄重的砖红色,作为主体色调。当巨大而沉重的壁画分片制作成,拼合吊装后,我又在壁画实体上做仔细认真的修改,让工匠们精心雕凿完善。

1993年9月,壁画最后安装落成。人们为其欢欣鼓舞。许多老同志指着壁画对我说:你为铁道兵留下了一件永久的纪念作品,这可是一座历史的丰碑啊!

路巨鼎,1940年生于安徽省宿州市,1961年参加铁道兵。1975年毕业于中央美术学院油画系。现为中国美术家协会会员、中国版画家协会常务理事、北京油画学会副主席,国家一级美术师。1990——1997年分别在北京、台湾、巴黎举办个人油画展。作品曾获全军美展优秀作品奖,全国鲁迅版画奖等多个奖项。油画《千里迢迢》、《草原十月》被中国美术馆收藏。出版《路巨鼎油画作品选》、《一个画家的心路》等。

版面图片限量,更多内容请关注美篇

美篇链接、请点击查看

图片说明:

1、第一张图片来自网络

2、其余图片来自作者提供

编辑:开门见喜