【原创】母亲的那盏桐油灯

收录于话题#庄子专辑4个

深夜的那一盏灯音乐:菜菜-梦回

正月十五元宵节,万家灯火阑珊处。在老家商州乡村习俗中,这天晩上,首先要给老祖宗坟墓上上香焚纸,然后点燃随处可堆放的白色蜡烛,霎时间,整个坟园灯火阑珊,炮仗齐鸣!天刚擦黑,满山遍野所有有墓园的地方,火树银花,灯火通明,这是一年一度正月里给阴地打造的最为耀眼闪亮的一道风景。

今年元宵节,是母亲逝世后第一个春节,正月十五晚上给坟地启灯。

以前每年,都是母亲叮嘱给父亲及爷爷奶奶高祖墓园齐刷刷地散灯;农村人讲究这天晚上看谁家祖坟灯火明亮,照明时间长,烟花爆竹持续时间越长,证明谁家坟地香火旺,后人有出息。

从坡上坟地回来后,再到屋里中堂点上高香,敬献列祖列宗牌位,上贡叩拜祭祀等系列活动。在中堂启灯前,首先我要点燃母亲那盏传承近百年的桐油高足灯盏。

这个高足桐油灯盏,是母亲嫁给父亲结婚时,娘家陪给母亲的嫁妆之一,誉为长命灯。结婚那天晚上,新房中首先要点亮的新添的照明灯。从那以后,这只高足灯盏,陪伴我的母亲将近三万个夜晚。

母亲的娘家王氏家族,离我刘家大院仅百米之多,也算是当地名门望族。虽然外婆外爷英年早逝,但在当地方圆几十里很有名望。后来三个舅父:大舅参加了中国人民解放军,二舅父也是有之化之人,在当地政府部门干事,三舅父解放后也在大队当大队长。母亲的嫁妆,是一件桐木两隔黑色柜子,一件桐木箱子,还有那盏长命灯“三大件”。这在当地算是最耀眼的嫁女陪伴嫁妆了。

在上世纪九十年代前,我们商州山区还没有通电的时期,那个高足铁灯盏,是我家主要的照明灯具。在我的记忆中,这只高足灯盏,高不盈尺。底足是一块圆盘带沿外翻的凹型盘子,中间指头粗七八寸高的一根铁柱,上面顶着带有三个耳朵的灯盏,看起来酷像当年军队中的行军锅,厰口圆底,口沿有三个对等的堰耳,从正面看,像只猫咪耳朵翘着。这个只有拳头大的灯盏窝子,里面又托着一个单耳小盏,这个单耳小盏的单耳,实际是个手把,手指头捏住它可以取下移动添油,挂灯芯点燃,不止于小盏内的燃油溢出燃烧到外套灯盏窝子外沿,造成火患。这也是古人发明这种高足灯盏的高明巧妙绝伦之处;既是套内小灯芯窝子里火焰燃烧溢出到大外套灯盏窝子,再溢出油和火焰,顺着手持灯柱把柄,流到底足托盘上,也有托盘外沿拦着,再不止于溢出整个灯盏外面,燃烧它物。

我小时候,那只生铁铸的灯盏,看起来☆外面表层不是那么光滑平整,带点蜂窝麻面,但它镀了一层古铜色的金属外衣,古香古色,格外显得端庄神明,底足托盘中放着一盒洋火(火柴盒),还有无数根火柴把。每到夜晚,母亲右手端着它,左手捂着挡风,在各个屋子里走出走进照明收拾东西,或者是掌灯纺线,缝补衣服,干家务活。渐渐地,高足灯盏柱杆由黄亮,渐渐的磨擦变黑,开始生锈,使用的油光发亮。斗转星移,春夏秋冬,年复一年,最先是盛点桐油、漆蜡油,后来是煤油,豆油,豆棵大的黄色灯焰,忽大忽小,忽高忽低,忽明忽暗在黑夜中燃烧着,跳跃着,有时还吱吱发响,灯芯焰有时开花结彩:娘就高兴地说,灯芯焰开花结彩,有喜事了。

这小小灯光,划破了黑暗,照亮了小小土屋,照穿了时光隧道,陪伴着日月星辰,陪伴着历史前进滚动的年轮,照大了三个姐姐的倩影,也照长了我和弟弟身后的影子。这只灯盏,是母亲托着从我身后照着我走出土屋,走出山沟小路,照亮了我的青春,我的梦想!它是我的指路明灯,照着我足下翻山越岭,照亮了门前我常翻越的山岗,照着我走出商州,走向山外,走向光明,走向人生美好未来! 这只灯盏,渐渐的由明亮掉漆变黑,成为我家里的唯一传承有序的文物。家乡通电后,被闲置放在不起眼的窑窝子里面。在我参加工作四十多年以后,还是被遗忘在一边。2019年之秋,在我准备拆迁即将倒塌的老屋时,在柜底下发现了它。幸庆的是,上面那个容易丢失的小灯芯窝子依然还在里面放着,或许是灰尘和油腻的脏污垢将它粘贴在一起不曾分离丢失。我高兴地拿给母亲看,母亲说,还好着哩,只是掉了漆,留下它,停电了,插上蜡烛还能用。 去年阴历九月十七母亲去世下葬时,按照乡村习俗,要给母亲的坟墓中点上清油灯,为母亲在定居的阴宅照明。姐姐说,点上枝焟烛吧,燃烧的时间长,我说那放个手电筒,时间更长?但母亲生前常用的能充电的手电筒,我充足了电,随母亲放在棺材里。我想了想,家里那个老灯盏还在,点上它吧!它是母亲的嫁妆,是外家给母亲的陪嫁遗产,再陪伴母亲吧。它陪伴母亲走完人生,是母亲长寿活到九十四岁高龄,在母亲的娘家王氏家族中,再到我刘氏家族里,母亲是最长寿的长老了。正是有了这盏保存完好的长命灯,才是母亲活到近百岁高寿,把它给母亲带上吧,让它继续给母亲照明,陪母亲在西天长寿! (2022年正月初九晚上七点,开始在手机上写字创作,子时十一点收笔) 。

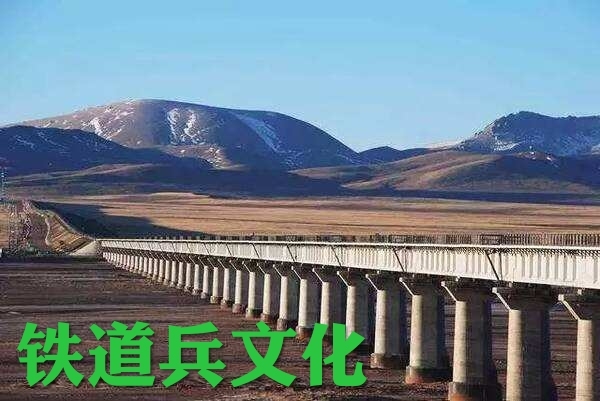

作者简介:刘民主,陕西省商州人。1978年参军入伍到铁道兵第五师二十一团。1984年随部队集体转业。1995年---2015年为《中国铁道建筑报》驻陕摄影记者。中国摄影家协会会员、新华社、中国新闻图片社首批签约摄影师。三十年来先后在省部级及《人民日报》、《经济日报》、《工人日报》、《科技日报》、《光明日报》《人民画报》等中央级媒体刊发新闻图片及风光艺术作品逾千幅。数十次在国家级各类影赛中获奖。连续十年获报社优秀记者及先进新闻工作者称号。其风光艺术作品被央视“艺术之窗”栏目及《人民画报》专家点评。并形成了自己的独特摄影艺术风格。上世纪九十年代,以纪实摄影为主,先后在《经济日报》、《科技日报》、《陕西日报》社会大视觉’摄影专版发表深度纪实摄影专题报道。 在他身边的黄土地上的小脚母亲、乡村农家的白喜事、镜头中的农民工,反映农村题材的印象成为数十年坚持不懈拍摄纪实系列作品的主打:《小脚母亲、镌刻在大地上的印像》、《中国农民工》、《农家白事》、《即将消失的老村落》《永不熄灭的铁匠炉子》《秦岭山中的石板房》等专题正在整理结集出版。成为关注中国农村、农民、农业《国家相册》的重要组成部分。

美篇链接、请点击查看

图片说明:

1、第一张图片来自网络

2、其余图片来自作者提供

编辑:开门见喜