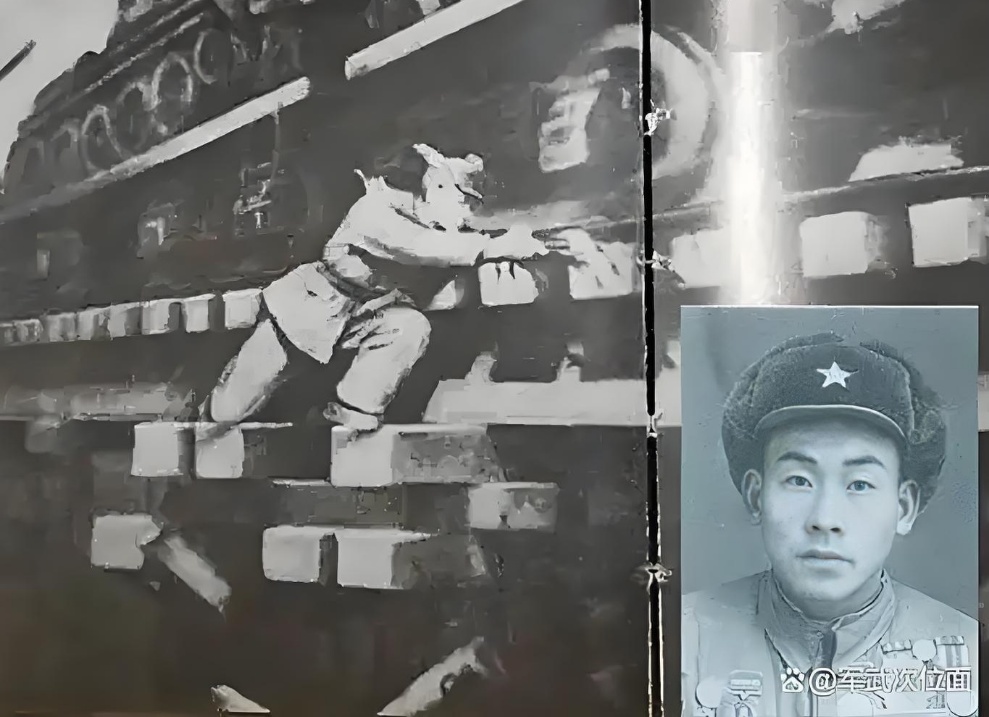

二级英雄、铁道兵副班长史阜民

朱海燕导读:在《1950年代:朝鲜战场亲历记》一书中,刊发了上百位英雄口述三年抗美援朝的事件,口述囊括所有经典战役,其作者有杨得志、秦基伟、杨育才、胡修道等人。这些文章是闪耀着炮火的战地史诗,今日读来,仍历久弥新。下面推介的《十八列火车》这篇文章,是二级战斗英雄、铁道兵副班长史阜民亲自撰写的,具有不可复制的珍贵史料价值和时代感。无论从哪个角度看,它都是一篇视角独特、非常珍贵的好作品。下面是这篇文章的全文:

在离价川车站只有几公里的线路上,我们整整抢修了一天。傍晚,当我们钉完了最后一节钢轨,痛快地歇下来吃饭的时候,突然,从南边又飞来了几架“油挑子”,趁着天快黑的空子,偷偷摸摸地蹿下来,慌慌忙忙滥炸了一阵。这可真气人,线路上虽然没有落弹,但前面那座铁桥,却被崩掉了两孔钢梁。眼看着这个联系着三条铁路通向前方的唯一“咽喉”,又给敌人卡断了。

我燎着一肚子火,饭也不想吃,只听连长一声命令:“集合!”我们每人捡了两个馒头往兜里一塞,便提起螺丝扳子,朝大桥跑去。

太阳下山了,尖厉的北风扫过江面,紧一阵慢一阵地吼叫着,我们顶着寒风,抢着码枕木,就像阵地上进入激烈的肉搏战一样,桥上桥下响着一片铁锹、洋镐的撞击声和劳动的吆喝声。

/志愿军铁道兵战士抢修被美军炸断的铁路/

在紧张的战斗中,我们不知道什么时候月亮升起来,又慢慢地偏西了。连长、指导员隔不了几分钟就来检查一趟:“同志们,快干呀!”“加油呀,争取提早通车!”虽然是在黑夜,但我能够从说话的语气上感觉到连首长今晚的心情,为了胜利,他们是多么焦急地渴望着这道“咽喉”能早一点修通呵!哪怕是早一分钟、一秒钟……

快到拂晓的时候,断桥上的枕木垛一层层增高起来,钢梁也架上了桥墩,大桥已经基本修复,剩下的就是铺好桥面准备通车了。

我们班转到桥面上钉道,丁丁当当地闹得好欢。可是就在接最后一根钢轨时,突然出了问题:两根接头的三百七十公斤的大钢轨,因轨形不一致,有一根竟长出了四百多公分,怎么也合不起缝来。现场上的钢轨又叫敌机炸坏了,换不上合适的。连长一看时间紧急,便叫我们先把这两根钢轨搭开,中间安上一个岔尖子。岔尖子,又叫道岔,能放在两根钢轨的接头地方,以便火车会轨时顺利通行。拧上两根螺丝,等通了车再说。

这当儿,我也不知道是心里着急还是冻得慌,手在岔尖子上拧螺丝,老是打哆嗦,拧了半天,只拧上一根螺丝。另一根螺丝,真憋气,怎么使劲也插不过螺丝孔。我仔细一看,坏啦!原来这枚螺丝太大了,钢轨眼儿小,根本拧不上。我想再换一根螺丝,可是,大家找了半天,一百二十耗的螺丝,一枚也找不到。这下子可糟了……

不等我们打主意,车站上又来了紧急电话:从祖国开来的十八列军用专车,现在正急等着过桥哩!嗖的一下,我心里突然一紧:这一带正是敌机的封锁线,黎明前十八列火车过不去,那怎么得了呵!想不到一根小小的螺丝,现在竟成了要命的东西。

回我们的宿营地去找一根合适的吧,不行,来回一趟最少也有四十里,现在时间是来不及了。

指导员立刻在现场召开临时党支部会。人群不安地骚动着。借着微弱的月光,我看见他指着大桥激昂地说:“现在,一根小小的螺丝安不上,竟把祖国人民越过千山万水送来的武器弹药,拦在大桥那头,我们能瞅着它被炸了吗?不能!一定要马上想出办法,不惜一切,立刻把大桥接通,让十八列火车通过,把物资送到前线去!”这时,我的脑子嗡嗡直响,心里翻腾着:“螺丝,螺丝,美国炸弹不能炸断我们这座桥,难道你一枚小小的螺丝,就要把它卡断!”螺丝把我整个思想钉住了,突然我像发现什么新奇物件一样,盯住手里拿着的螺丝扳子,心里猛一亮:“有了,这家伙的把子尖尖的,正好代替螺丝钉插住钢轨眼,现在就让它来辛苦一趟吧!”

我把这个想法跟指导员商量,他考虑了一下问道:“用螺丝扳子代替螺丝梃子?没有螺丝帽子拧住,它不滑下来吗?”我毫不迟疑地回答:“没有关系,我用手抓住螺丝扳子。”指导员一看时间太紧,不容再有一分钟的犹豫了,他一下紧紧地握住我的手说:“史阜民同志,你去试试看!”

这时,我心里又兴奋又紧张地跑到大桥上,站在枕木垛的横头上,紧紧地伏在桥面,用螺丝扳子的尖端往岔尖子连接钢轨的螺丝眼里一插,死劲地抓住。嘿!真像铸就的一样,螺丝扳子竟严丝合缝地把钢轨接起来了,摇也摇不动。

连长来检查了一下,问我有没有把握,我尽力镇静,肯定地回答说:“保证没问题。赶快叫站上发车吧。”

连长不放心似的拍拍我的肩膀:“史阜民,要小心呀!你的担子可不轻啊!”

等了片刻工夫,桥头上的人群忽然闪开,亮起绿色信号灯,随着一声汽笛的长鸣,第一列火车喷着一团一团的黑烟,从桥那头小心翼翼地开过来了。我连忙死劲地用螺丝扳子插住钢轨,紧张得连呼吸也屏住了,仿佛一喘气就会把钢轨吹断似的。

“呜——”的一声,那庞大的车头几乎是从我的头顶上开过去,刷的一下,我只觉得身子一晃,车梯竟把我身上的棉衣拉去了一大块,肩头也刮破了,痛得难受,从水管里排出来的蒸汽,劈头盖脸地喷过来。这时,我也顾不上什么危险了,一咬牙齿,两手紧握螺丝扳子。机车拖的一辆辆车厢,就在我面前哗哗地飞驶过去了,我手上的虎口震得像裂开一样的发痛。

/“人体螺丝”史阜民用身体做螺丝,硬抗90分钟,创下奇迹,让满载抗战物资18列军车安全通过/

桥底下有人在叫:“副班长,小心点,不要掉下来呀!”连长也在桥头对我喊道:“史阜民,顶不住就换一个人!”

紧接着第二列火车又呜呜地叫着朝桥上奔过来,这是个多么沉重的大家伙!一瞬间,我仿佛觉得手里握着的不是一根螺丝扳子,而是一座大桥整个儿架在我的身上,我恨不得浑身都长出手来,一下子把火车托过去。

热心的火车司机从机车里探出身子,连声嘱咐:“同志,你可要小心扒住,太危险啦!”我笑着说:“别管我,你快些开吧!”

第二列火车冲过了桥,接着又顺利地开过了第三列火车,桥前桥后响起了一阵狂热的欢呼,同志们举着工具跳着,高兴地叫着。

天色愈来愈亮,困难也越来越严重。现在,只觉得身子直打晃悠,两只胳膊像断了似的酸痛,手脚都冻僵了,脑子里也一阵阵发晕,仿佛大桥也跟着火车走动起来。可是,前面又响起汽笛的吼鸣,随着这叫声,我又紧张地振作了一下,一列满载的火车又呼呼地滚了过来,震得接头的钢轨一起一伏,握着螺丝扳子的两手痛得直钻心。现在,我多么想抽下来缓缓劲啊!不行!痛死也不能有这种可怕的念头!要顶住,像个真正的英雄那样经得住考验!我暗暗给自己鼓劲。连长跟同志们直喊我:“史阜民,换换吧!”我尽力用轻松的语调回答说:“不!我顶得住,新手没有老手熟练,你们看……”

就这样,我在离地五公尺多高的枕木垛上站了一个半钟头,就像前方战士们在肉搏的时候,死死卡住敌人的脖子一样,我双手紧紧地用螺丝扳子插住钢轨眼,让火车从我的头顶上一列一列开过。直到最后一列——第十八列火车轰隆轰隆地从这座桥上冲过了江南岸,我才长长地松了一口气。这时,东方鱼肚色的天空中泛出一抹红霞,太阳就要升起来了!

/1953年9月25日,中国人民志愿军铁道兵团通令:授予在抗美援朝战争中做出突出贡献的史阜民 二级英雄称号/

朱海燕简介

朱海燕,安徽利辛人,1976年入伍,在铁道兵七师任战士、排长、副指导员、师政治部文化干事。

1983年调《铁道兵》报,1984年2月调《人民铁道》报任记者、首席记者、主任记者。1998年任《中国铁道建筑报》总编辑、社长兼总编辑,高级记者。2010年3月调铁道部工程管理中心任正局级副主任,专司铁路建设报告文学的写作。

第六届范长江新闻奖获奖者,是全国宣传系统“四个一批”人才,中国新闻出版界领军人物,中央直接掌握和联系的高级专家。八次获中国新闻奖,九十多次获省部级新闻一、二等奖,长篇报告文学《北方有战火》获中宣部“五个一工程”奖。出版各类作品集四十部,总字数2000万字。享受国务院津贴待遇,系中国作家协会会员。

编辑: 周健(老粥)