七 律

咏 黄 河

张 玉 林

昆仑雪水启宏功,

九曲穿沙向海东。

惊涛拍岸雷霆动,

怒浪吞天日月溶。

万里膏腴滋百种,

千年文脉育豪雄。

莫道沧桑多变幻,

狂澜依旧赴沧溟。

2025年8月22日

《黄河大合唱》

黄 河 颂

(散文)

张 玉 林

当第一缕晨光掠过昆仑山口的冰凌,那滴从千年冰川挣脱的水珠,大概还不知道自己将开启怎样的旅程。它顺着岩缝渗下,与千万个同伴汇成细流,像初生的孩童攥着拳头,跌跌撞撞地扑向青藏高原的褶皱里。这便是黄河的起点——不张扬,却藏着穿裂大地的决心。

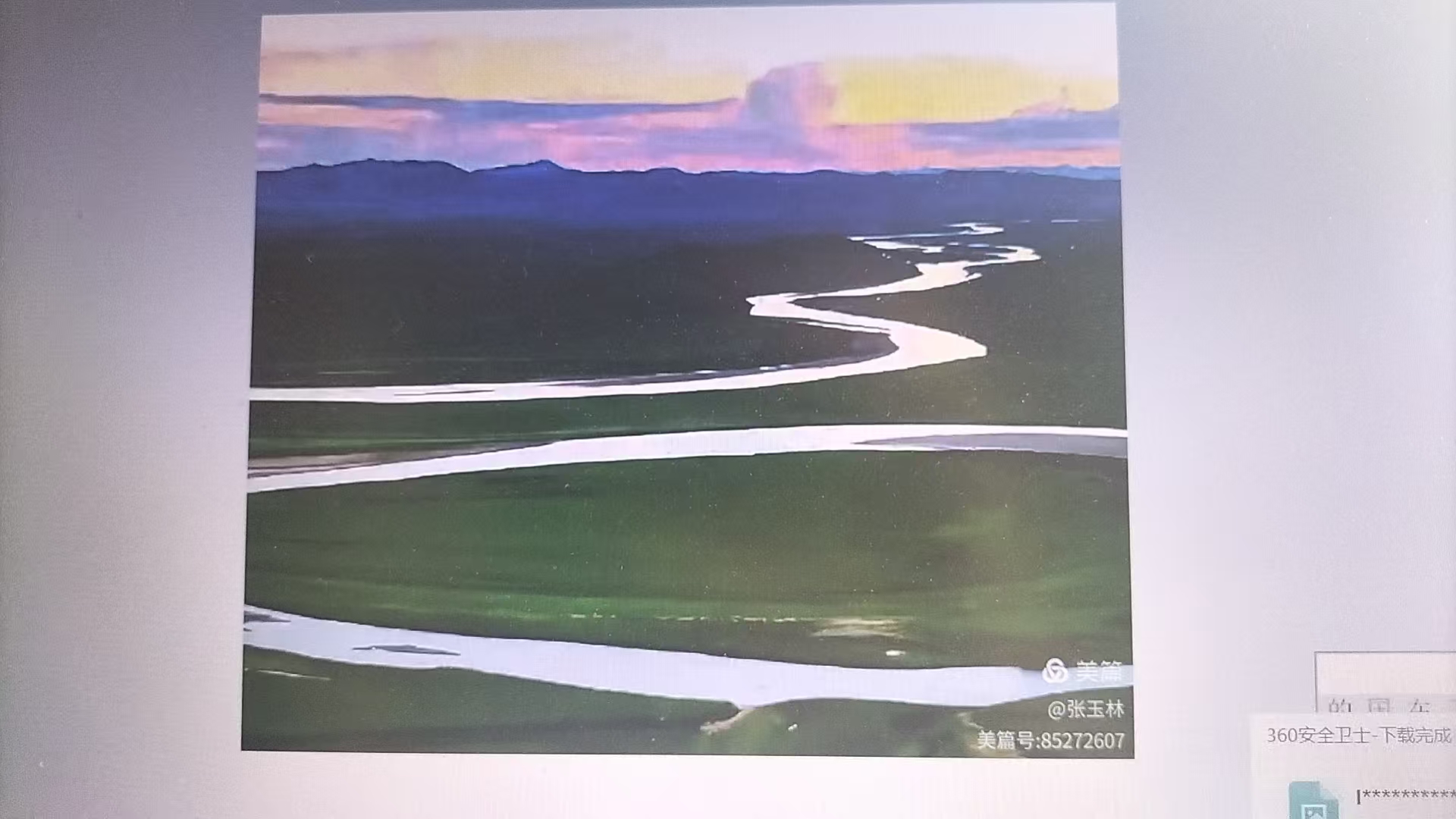

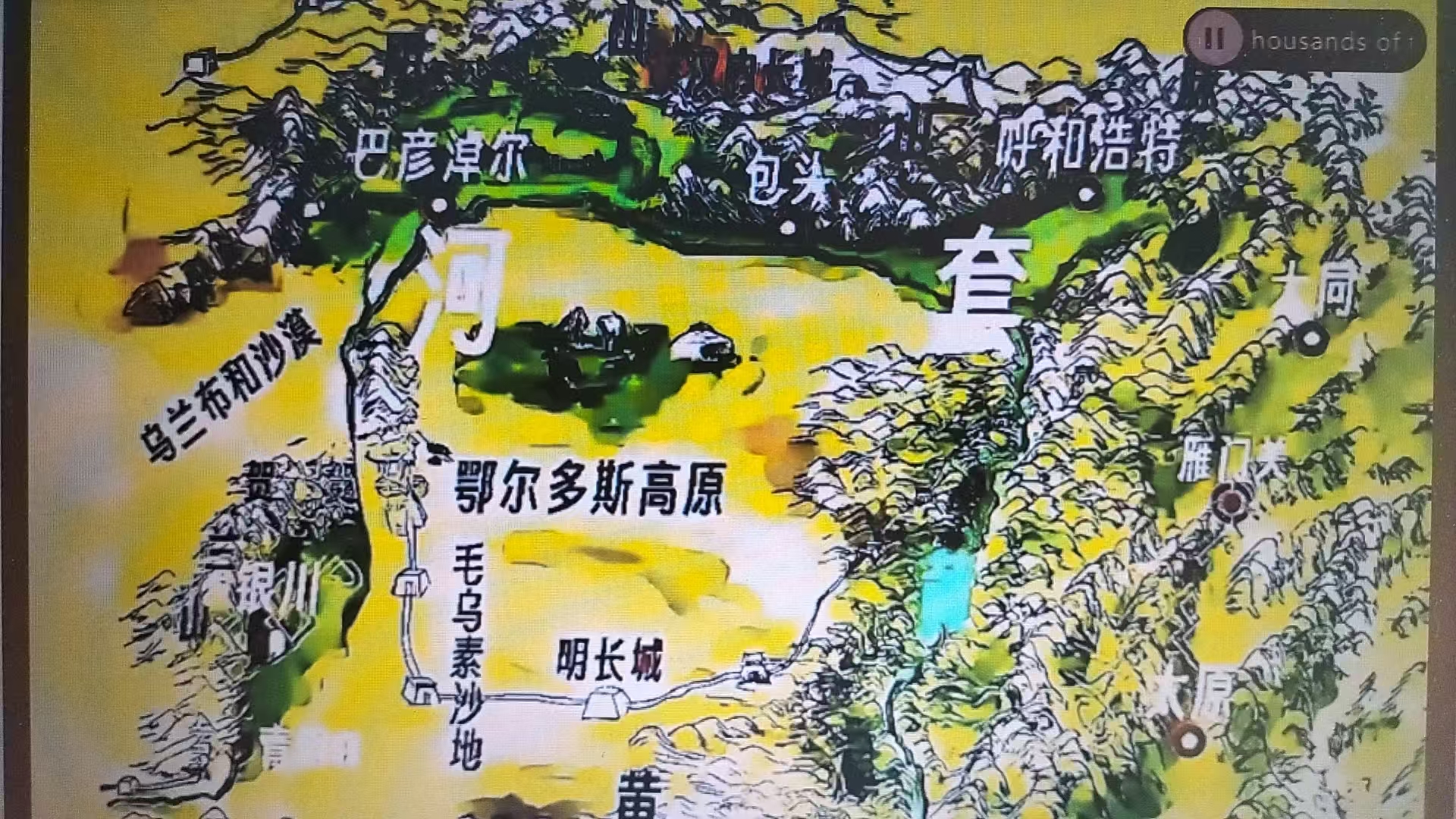

一路向东,它渐渐褪去青涩。过了玛多,草原的风给了它筋骨,星宿海的粼粼波光里,它第一次照见自己蜿蜒的影子。再往前,巴颜喀拉山的褶皱挡不住它,它便劈开峡谷,在阿尼玛卿山的注视下,把河道刻进岩层,像一柄正在淬火的剑,越来越沉,越来越烈。

到了晋陕峡谷,它才算真正显露真身。壶口的石壁是大地的门槛,它仰头猛灌一口黄土高原的长风,骤然收束了腰身——千万吨浊浪挤在三十米宽的石槽里,像被激怒的困兽,嘶吼着撞向崖壁。水花碎成雾,在阳光下洇出七彩虹桥;涛声滚成雷,震得两岸的岩石都在打颤。站在岸边的人,会突然懂得什么是“天地玄黄”:那浑黄的浪不是水,是千万年的泥沙与时光揉成的浆,每一粒沙里都裹着仰韶彩陶的纹路,每一朵浪里都翻涌着龙山黑陶的幽光。

壶口瀑布

它是最慷慨的母亲,也是最严苛的师长。在河套平原,它放缓脚步,把浑浊的乳汁酿成千里沃野,让麦浪翻滚成金色的海洋;到了豫鲁大地,它铺开扇形的臂弯,任炊烟在两岸升起,把“中原”二字焐得滚烫。可它从不忘提醒世人:在郑州的邙山脚下,有秦汉的城郭沉在河底;在东营的入海口,有明清的村落被新淤覆盖。那些被泥沙掩埋的,不只是砖瓦,更是“敬水”与“畏水”交织的智慧。

河套平原

我曾在月夜的兰州桥头见过它。两岸的灯火在浪尖碎成星子,羊皮筏子上的艄公哼着古老的调子,歌声混着水声,像从历史深处传来的呼吸。那一刻忽然明白:它不是一条河,是华夏民族的血脉。从大禹治水的斧凿声,到李白“黄河之水天上来”的绝唱;从岸边纤夫磨破的手掌,到如今横跨两岸的钢铁长虹——它流过的,从来不是时间,是一个民族跌跌撞撞却从未停下的脚步。

兰州的黄河第一桥

暮色里,它奔向渤海。浑浊的浪与碧蓝的海相拥,像千万年的故事终于找到归宿。可它没有消失,那些泥沙会沉淀成新的陆地,那些水汽会化作云,再变回雨,落回昆仑山口的冰凌上。

黄河入海 万鸟归

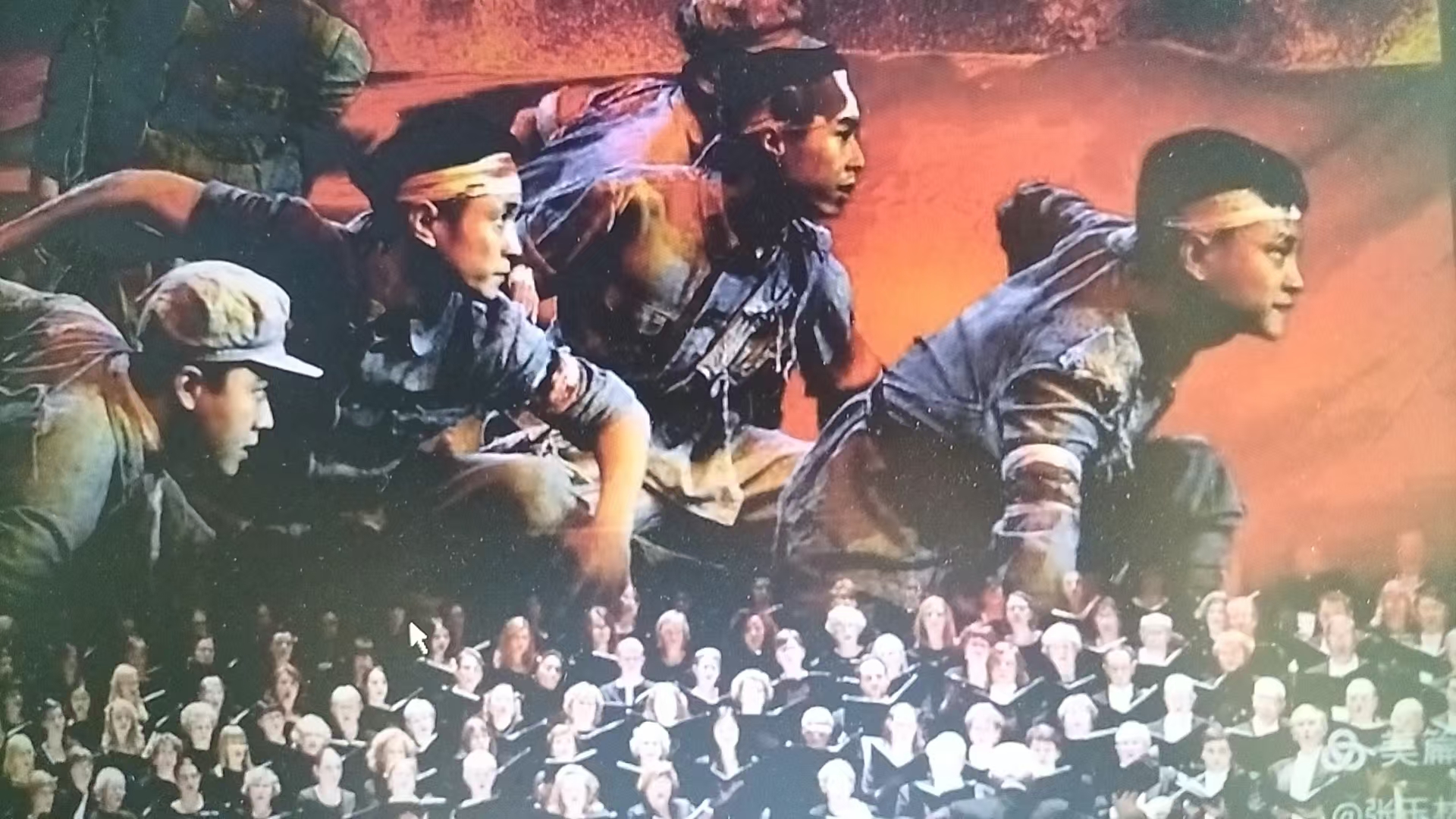

遥想当年,窑洞的油灯舔着寒夜,冼星海握笔的手在抖。黄河的涛声撞碎壶口,顺着笔锋漫进五线谱——那是他渡黄河时,艄公的号子咬碎浪尖;是敌后村庄里,母亲把最后一块馍塞进战士背包。

“风在吼!马在叫!”旋律从纸页上站起来,带着黄土的粗粝,裹着炮火的灼热。排练厅里,流亡学子的喉结滚动如河卵石,伤兵拄着拐杖打节拍,连炊事员都把锅铲敲成了鼓点。

这歌声不是唱的,是从血脉里奔涌的。当千万张嘴同唱“保卫黄河”,整条河都站了起来,化作穿甲的洪流,向着民族的黎明,一往无前。

《黄河大合唱》:磅礴之声,民族之魂

这便是黄河。它活着,以奔流的姿态;它永恒,以轮回的智慧。

编辑:岁月凝思