一座耸立在秦巴山间的不朽丰碑——襄渝铁路英雄王忠定烈士

在抢修襄渝铁路和阳安铁路的战斗中,有许许多多的建设者献出了自己宝贵生命,有的成为终身残疾。但唯一一个被宣传,被追认为烈士的民兵只有王忠定。

1971年5月15日凌晨,在岚河隧道的平行导坑内,王忠定和本排32名民兵正在紧张工作,3点左右,离王忠定135米的第5横道口汽油失火,隧道里的胶皮通风管、高压线和橡皮水管着火燃烧,放出大量有毒气体,浓烟滚滚,扑向正在工作面上施工的民兵。王忠定发现烟色异常,连忙通知正在施工的民兵,由于风枪轰鸣,民兵竟没有觉察。他立即冲上前去关闭两台风枪,指挥民兵撤离危险区域。在情况万分紧急时,他临危不惧,竭尽全力指挥大家往外冲,12名民兵在他的指挥、搀扶下迅速撤离,安全脱险,而王忠定等22名民兵(男民兵15名,女民兵6名,学兵1名)未能撤出,在这次事故中被毒气烟熏窒息而死。

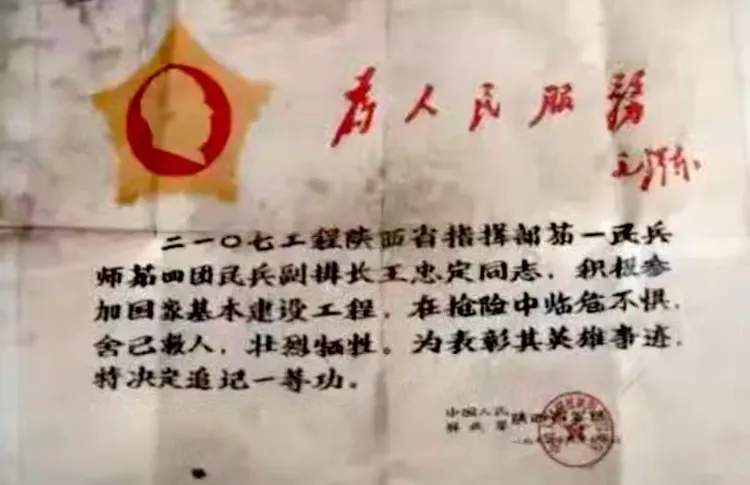

王忠定,安康市石转区洪山公社前进大队第二生产队(现称汉滨区洪山镇)人,1965 年入团,他1969年参加抢修恒紫公路,1970年10月转到襄渝铁路施工。他对工作认真负责,对同志满腔热情,脏活、重活、危险活他总是扑在最前面。进洞后他总是第一个去撬危石、排险情,出隧洞,他总是走在最后面,点炮、洗风枪他抢着干。王忠定牺牲后,他被陕西省军区通令表彰并追记一等功,兰州军区上报国家民政部批准,追认其为革命烈士,1971年12月被追认为中共党员。嗣后,王忠定的父亲擦干眼泪,又把18岁的女儿王忠菊送到王忠定生前所在连队去完成他未竟的事业,襄渝铁路参战民兵中迅速掀起“学习王忠定,修好襄渝线”的热潮……

2016年10月的一天,我去王忠定的老家洪山镇,巧遇恒口镇五行村的傅洪德,1969年参加过恒紫路的抢修,是5761部队的民工,1970年修完路转到襄渝铁路施工。他告诉我,王忠定的父母已经去世多年,其妻子改嫁,两个女儿也已成家,他唯一的妹妹王忠菊在安康酒厂上班。

王忠菊应该是在安康泸康酒厂上班。为了证实和确认,我询问在酒厂上班的女友田兰,田兰说这个王忠菊的确是我要找的人,因为厂里人都知道王忠菊就是接替哥哥上了三线后,进厂当了一名工人。还说王忠定牺牲后,政府问她这个妹妹有什么要求没有,她说就想要一件呢子大衣。

“我就想要一件呢子大衣。”在我看来,不是在饶舌,也不是在戏谑。 也许,她想要告诉我的,是烈士亲人生活状况的一种困境、艰难与不易。

2017年的农历正月,我来到了位于安康东郊的安居工程租住房,找到了王忠菊的家,不巧的是,她并没有在家。王忠菊的老公老江告诉我,王忠菊和他都是酒厂的退休工人,两个儿子都已结婚生子。老江的眼睛高度近视,只有一点光感,他说自己几乎足不出户,平时的日常比如买菜、做饭、收拾家务、带小孙子,还有一切社交活动等全靠王忠菊应付。 除此之外,王忠菊平时也参加一些婚丧嫁娶的民间歌舞表演来贴补家用,他说:“你来得不巧,马上就是正月十五元宵节了,她代表社区参加城区的闹元宵表演,每天早晨出门,要到很晚才能回家。”

正月十五刚过完,我再次来到王忠菊家。这一天,安康下着大雪,起初,只有米粒大小,就像半空中有个人在撒沙子似的,不大一会儿,雪下大了,雪粒变成了雪片,像鹅毛似的轻飘飘、慢悠悠地漫天飞舞,顷刻间覆盖了整个大地。被雪覆盖的前方,像一条绒绒的白色毛毯,不断地在眼前展开着,而我选择这样的天气出行,就是为了见到王忠菊。按照第一次来过的路线,找到了她家的单元楼,却忘了她家的具体楼层,犹豫间,听到楼下有人边接打电话边上楼来,旋即一位大姐模样的人裹着雪花,出现在我面前,手里提溜着几个刚出锅的烧饼——她就是王忠菊!王忠菊个子不高,皮肤粗粝,也许是在农村和工厂基层上班的原因,她比城里女性显得结实、精瘦些。不等我介绍,她黝黑的面庞上瞬间露出笑容:“先进屋,外面太冷了。”接下来的动作非常麻利,迅速开门,然后请我进屋坐下,客气地倒茶,取瓜子、花生招呼着。正在厨房忙活的老江闻声出来打了照面,王忠菊急忙吩咐老江快做饭,她说:“这么冷的天,小李下着大雪来咱家,不容易啊。”老江点点头,摸索着开了煤气。

上次来得匆忙,待坐定后,仔细打量了一下他们的家。房子似乎没有经过大的装修,除了墙壁简单粉刷外,水泥地面凹凸不平,房间布局也很简陋,一对沙发几乎占据了整个空间,显得客厅格外狭小,一台老式电视机和一台空调是这个家里最为值钱的物件了。王忠菊介绍,这是厂里新盖的安居房,因为经济拮据,他们和也在厂里上班的小儿子各要了一套两室一厅一厨一卫的小套房,但并没有买下来,目前家里还掏不出这笔资金。王忠菊说:“这里位置偏远,离城区有一段距离,所有的生活用品,需走到附近的公路上坐1路或7路,抑或13路公交车到附近超市或市区去买。”又补充道:“其实,坐车还是很方便的。”我看见她家阳台上放置着一个很长的老式木凳,木凳上摆放着前几天采购回来的小白菜、芹菜等,此刻,它们已经不新鲜了,蔫蔫地躺在那儿。从我进她家门开始,王忠菊一刻也没闲着,她一边与我说着话一边忙着干活,两口子眼睛都不好,老江干活几乎是摸索着前进,而王忠菊也要把东西放到眼前仔细辨认才能看清。直到一碗热腾腾的甜酒鸡蛋端到我面前,我才知道两人忙活半天,是为了招待我。看见他们吃的是蒿子稀饭就烧饼,唯一的菜就是豆腐乳,内心说不出的一种感动。采访这么多人,几乎从没在人家家里吃过饭,有时几个小时聊下来,甚至忙得连一口热水都没喝过。其实来之前,我已经吃过早饭,真是盛情难却啊,就尝了她从安康香溪洞山顶上采摘下来的蒿子煮的稀饭,这也是我生平第一次吃这样的饭。看着两人开心的样子,我也坚决地让她把甜酒鸡蛋分成三份,三个人你看我我看你,直到同时吃完都不约而同地呵呵笑了起来。饭后,老江站起身来,去厨房窸窸窣 窣收拾洗碗筷,王忠菊这才坐下来接受我的采访。

王忠菊说:“先从我的家庭说起吧。父亲叫王全英,新中国成立前被拉过壮丁,受过很多苦,也遭了不少罪。新中国成立初,各乡村均建立了农会。 我父亲当选为我们这里的第一任农会主席。”说到这里,王忠菊突然问我:“你知道农会是干什么的吗?”

我说:“当时的农民协会,主要任务就是协助政府组织领导农民进行减租减息,开展反霸、镇反斗争,土地改革,粮食征购,动员参军,抗美援朝,开展互助合作和发展农业生产等工作。1983年12月随着农村家庭联产承包责任制的全面推行,贫下中农协会即予撤销了。”王忠菊点了点头继续说道:“是的,当时我父亲激励我们最多的一句话就是,听党的话,做党的好儿女。”

我记得儿时,就有一首歌叫《听党的话》。歌词十分简单,只有四句话:“戴花要戴大红花,骑马要骑千里马;唱歌要唱前进歌,听话要听党的话。”这几句简单的歌词表达人民群众朴素的阶级感情,表达人民对党的一片忠诚与热爱。那个年代,人人争当劳动模范,想戴上大红花、骑上千里马到北京城里见一见毛主席。于是,我知道王忠菊的父亲把他唯一的儿子王忠定送去参加三线建设,这可能就是他当时心中最大的愿望。

王忠菊说:“我哥哥在参加襄渝线铁路建设之前,曾经是村里的一名老师,那时,他刚从师范学校毕业回村任教,本来致力于教书育人,干一番事业,却听命于父亲送他去为国家修建铁路。父亲把他叫到跟前,对他说:‘定娃子,家里的事情你不用操心,要听毛主席的(话),好好修铁路。’我哥毫不含糊地回答说:‘好!’父母生了六七个孩子,就只留下我哥一个男孩,所以给他取的名字就叫“定娃子”。是希望他永远定下来,做这个家的顶梁柱。大姐和我一样从没有念过书。哥哥不仅是家里唯一的男孩,还是唯一一个接受过教育的孩子。他积极报名,一到工地,脏活累活扑在前面,肯吃苦爱动脑子,很快被任命为材料员。从恒口到紫阳交界处运送修路钢筋,没有车辆,为保证工期,他这个材料员又兼货运员,自己背拉钢筋徒步十几里路去输送。恒紫路修好后,当时也有消极怠工的民兵被退回家的,我哥是积极分子,因表现出色,很快被抽到基干排铁路建设民兵团4营19连3排任副排长。”

对于那场事故的发生,王忠菊说:“那是一场人为造成的事故。”她的语气中明显带着谴责和愤慨。我很惊讶,因为在我搜集的材料中,几乎没有这一方面的详细记录,即便是在诸多被采访者的口中,也可能因为年代久远,他们的叙述仅是一带而过。我明白灾难对于任何个人或家庭来说,都是如同山体崩塌一样。王忠定的牺牲成为王忠菊他们整个家庭的崩溃根源,父母悲痛早亡,大姐病逝,嫂子改嫁,年幼的侄女们陷人生活困境……

屋子空气变得有些冷,雪越下越大。王忠菊说:“那天本不该我哥哥 当班的,当班的吴排长平时干活就爱耍奸偷懒,那天更是不见人面,作为 排副长的哥哥便临时替吳带班进洞施工。当时的岚河口(现南溪沟)隧道几十名民兵正在紧张地施工时,突然浓烟滚滚,我哥哥急忙放下手中的工具带领和他一起施工的几人率先跑了出来,出了洞口发现17连的铁道兵小曹控制着吴排长,起火原因就是他用点燃的打火机丢进油桶引发的。事后,小曹回忆,吴排长吊儿郎当走到洞口,他并没有急着进去,而是站在洞口左顾右盼,发现洞口放有七八桶油,一边向油桶跟前走,一边对着洞口洗 风箱的小曹说:抽烟,打火机没油。不等小曹制止,就把手中的打火机对着油桶点过去,可能是火星灼烫了手,他一甩打火机,就甩到了油桶里,只听‘轰’一下子,火就迅速地燃烧起来,很快就吞噬了整个洞子。吴排长见惹了大祸,想跳进火海自杀,一旁的小曹眼疾手快,一把揪住他,嘴里大声呼喊着:失火了,大家快来救火啊。我哥从洞里跑了来,一看火势蔓延很快,可还有很多民兵没有出来,转身扭头又往洞里冲,有人拦住他不让去,说你巳经都逃出来了,进去不是送死吗?我哥一甩膀子说:“一个排的战友都在里面,我不能见死不救啊?再说,如果他们都死了,我这个排长活着还有什么意思?” 说完,就又冲了进去。我哥救回了12条人命,可最后一次进去后,他就再也没有出来……”

陕西省军区给予王忠定同志通令表彰并追记一等功。图为:追记王忠定一等功证书。

1972年11月25日陕西日报头版以“我是国家主人”为标题,登载了王忠定同志的英雄事迹。

图为:安康市汉滨区人民政府,迁建于安康市烈士陵园的王忠定烈士墓碑。

民兵风采,展现无畏精神,彰显忠诚品质。

图中右一为本文作者李春芝。

美篇整理制作梁宝平

编辑: 周健(老粥)