炊烟,不仅仅是农村的一种自然现象,更是我儿时最美的记忆,它是我对故乡和亲人深深眷恋的象征。无论我走到哪里,无论岁月如何流转,那袅袅炊烟都将永远留在我的心中 。

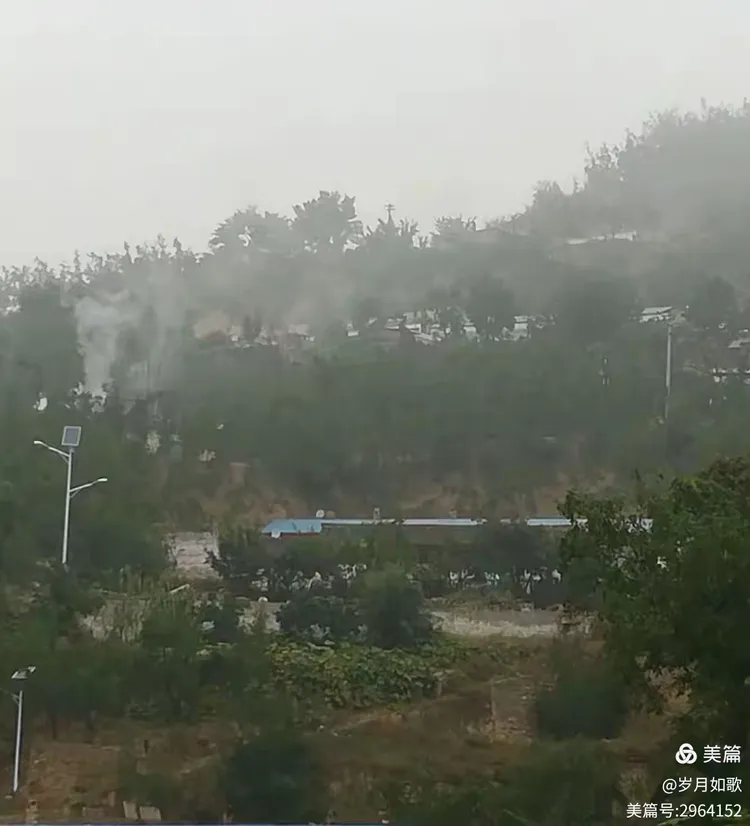

村庄里,错落有致的窑洞还在沉睡。远眺烟囱中飘出几缕袅袅炊烟,那是勤劳的农家人为新的一天准备的开始。

炊烟唤醒了整个村庄,是乡村最原始最古朴的风景,她因村庄而诞生,村庄因她而美丽。有了炊烟的村子便有了生机和灵气。炊烟不仅是一道风景,她还是一个古老的故事,一段如歌的岁月。

在我的记忆里,故乡的炊烟总是与日出日落相伴。清晨,当第一缕阳光还未完全照亮大地,勤劳的农家人便已早早起身,去地里开始了一天的劳作。在家窑洞的灶火旁,母亲用绒材点起火苗,再将干柴填入灶口,只听见烧得干柴噼啪作响,伴随着锅碗瓢盆的碰撞声,炊烟便从烟囱中袅袅升起。它先是如一条轻柔的丝带,缓缓地向上攀升,而后在微风的吹拂下,逐渐散开,与清晨的薄雾相互交融,给整个村庄蒙上了一层如梦如幻的轻纱。此时的炊烟,带着新一天的希望与活力,弥漫在空气中的是柴草燃烧的清香,以及蒸窝窝头,蒸红薯,熬米汤的丝丝味道和气息 。

到了傍晚,夕阳西下,家家户户的烟囱里再次升腾起炊烟,这一次,它更加浓郁,更加厚重。劳作了一天的人们陆续回到家中,炊烟便是家的召唤,那熟悉的味道,承载着一天的疲惫与满足。在袅袅炊烟的笼罩下,村庄渐渐被暮色所笼罩,构成了一幅温馨而宁静的乡村画卷。

故乡的炊烟,不仅有着独特的形态和颜色,更有着一种无法言喻的味道。那是柴火燃烧后留下的独特气息,混合着煮饭的香气,成为了我儿时最深刻的记忆。每当闻到这股味道,脑海中便会浮现出母亲缠着小脚,在灶房旁忙碌的身影,她熟练地操控着灶火台。曾记得七十年代初,我的父亲每天早出晚归,头朝黄土背朝天,辛勤地劳作,但庄稼地里收获颇微。一半收成凭辛苦,另半收成靠老天。我们长年累月一直是一日两餐,早饭锅里蒸着米糠与玉米面掺和的窝窝头,还有蒸几个红薯;晚饭用水煮着的南瓜高粱米饭。一家人就重复着这样的食谱,把我饿的营养跟不上,个子长不高,浑身起脓包。尽管那个年代生活那样的艰苦,粮食欠缺不能自足,但每家每户都随着炊烟飘散开来,温暖着每一个归家的人。

故乡的炊烟,是乡村文化传承的基因,是缠绕在我心头的乡愁,是岁月深处永不褪色的画卷。那一缕缕炊烟,见证了时代的发展与历史的变迁,见证了庄稼人的勤劳耕织与喜怒哀乐。

炊烟,是故乡的符号,是乡村的灵魂,是乡情的依托,是生命的延续。哪里有炊烟,哪里就有人家。然而,炊烟不在,村魂何存?虽然炊烟已经远去,但它所承载的乡愁和回忆,将永远留在我们的心中 。我可以在回忆中追寻那一抹炊烟的温暖。