花好月圆颂(散文)

七 律

咏花好月圆

张 玉 林

金风送爽桂飘香,

玉镜高悬满院光。

蕊凝清露添娇色,

轮穿浮云映碧江。

一曲清歌思丽君,

千家门饼盼儿郎。

人间最是今宵好,

花月同辉福满堂。

2025年9月20日

《花好月圆》歌曲 邓丽君演唱

02:56

花 好 月 圆 颂

(散文)

张 玉 林

中秋夜的风总带着三分软,裹着桂花香漫过窗棂时,檐角的月亮正圆得恰到好处——清辉洒在阶前的月季上,花瓣凝着露,像把月光揉碎了缀在枝头。这光景,让人自然想起“花好月圆”四个字,它不是单薄的景致描写,更像一柄时光的钥匙,能打开千百年里中国人对美好的共同期许。

花好月圆中秋快乐

“花好月圆”的源头,藏在宋代晁端礼的《行香子·别恨》里。 词中写“莫思身外,且逗尊前,愿花长好,人长健,月长圆”,彼时还不是“花好月圆”的凝练说法,却已把最朴素的愿望说透:花不谢、人安康、月常圆,三样凑齐,便是人间至幸。后来这几句被反复化用,渐渐凝为“花好月圆”,成了节庆里最熨帖的祝福,尤其在中秋,它不再是文字,而是家家户户窗前的月色、案上的月饼,是千里之外归人的脚步声。

晁端礼《行香子·别恨》

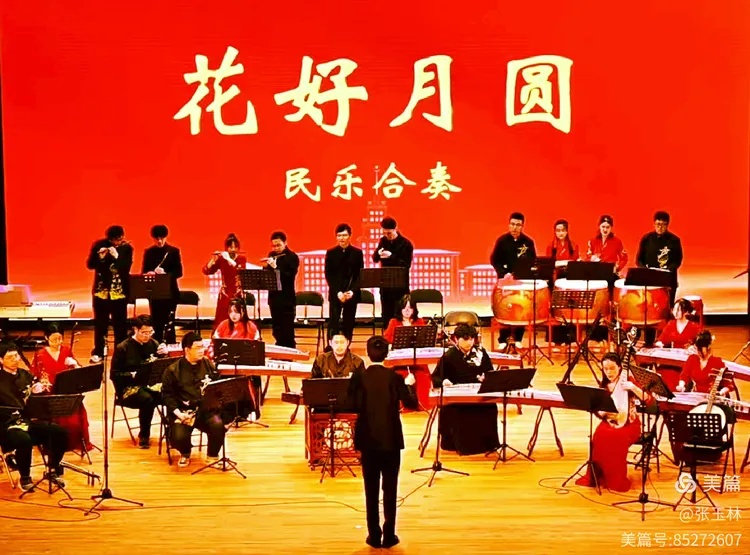

若说文字是“花好月圆”的骨,那音乐便是它的魂。最经典的当属黄贻钧创作的民乐《花好月圆》,以笛子起调,清亮如月光穿云,二胡随后跟进,柔婉似花香绕梁,再配上扬琴的清脆、琵琶的灵动,整首曲子像一幅流动的中秋图:街巷里灯笼高挂,家人围坐谈笑,孩童追着月光跑,满是热闹的烟火气。而邓丽君唱的《花好月圆》,又另是一番滋味。她的嗓音软得像江南的云,一句“花好月圆夜,良辰美景时”,没有民乐的热闹,却多了几分私语般的温柔——仿佛是爱人在月下低语,是游子对着月亮念家,把“花好月圆”里的“情”字唱得入木三分。直到如今,每逢中秋,巷子里若飘出她的歌声,总有人会停下脚步,抬头看看月亮,想起某个牵挂的人。

民乐合奏 《花好月圆》

电影则把“花好月圆”的故事,搬进了光影里。2004年的《花好月圆》里,杨千嬅饰演的公主因体有异味,被父王禁在深宫,她遍寻能让“花好月圆”的方法,却在最后发现:所谓圆满,从不是外在的完美,而是有人愿意接纳你的不完美。影片里有个场景,中秋夜,公主与心上人坐在湖边,月亮倒映在水里,岸边的花开得正好,他说“你看,花好,月圆,还有我们”,一句话道破了“花好月圆”的真谛——景是陪衬,人在才是圆满。这与古人的祈愿不谋而合:月再圆,花再艳,少了牵挂的人,也只剩空寂。

电影:花好月圆

张若虚的《春江花月夜》“春江潮水连海平,海上明月共潮生”,只凭江、潮、月的交织,便将自然之美写到极致,让千年后的我们,仍能望见那夜江上的一轮明月。春江潮涌,月色如练,漫洒千里江天。滟滟波光里,孤月轮悬于青冥,与潮水共舞,同沙汀私语。

江畔何人初见月?江月何年初照人?时空在此凝寂,唯有月华永恒。它拂过思妇的妆镜,照亮游子的扁舟,将离人的愁绪,织入满江的花林霰雪之中。

潮落月沉,余韵悠长,这春江花月夜,是自然的诗行,亦是千年的咏叹。

张若虚《春江花月夜》

今夜又将逢中秋,我站在窗前,看着月亮慢慢爬上天际,桂香依旧,耳畔似乎又响起邓丽君的歌声。忽然明白,“花好月圆”从来不是遥不可及的景致,它是母亲端来的一碗热汤,是朋友发来的一句“中秋快乐”,是远方亲人视频里的笑脸。千百年过去,晁端礼的词还在被人吟诵,黄贻钧的曲子还在被人演奏,邓丽君的歌声还在被人传唱,而“花好月圆”这四个字,早已从文字、音乐、光影里走出来,变成了中国人心底最柔软的期待——期待每一次月圆时,都有花可赏,有人可伴,有暖可依。

邓丽君《花好月圆》

风又起,桂花瓣落在手背上,凉丝丝的。抬头再看月亮,圆得正好,亮得温柔。原来这人间最好的时节,从来都在眼前:花好,月圆,你我都在。

图片来自作者提供

编辑:开门见喜