回忆参加核试验的往事

1964年10月16日我国首次原子弹爆炸成功。正在初中读书的我目睹了举国欢庆的热烈场景。没想到数年后我与战友们有幸参加核试验,亲眼目睹核爆炸的壮观场景。

在当年一穷二白的情况下,共和国领袖做出搞两弹一星的决策。科学家们发挥聪明才智无私奉献,参试指战员排除万难大力协同实现目标,使我国成为世界有分量的核大国。在试验场区我们亲身感受并践行热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀的两弹一星精神。成为永远鼓舞我们的精神财富。我们为能够报效国家而骄傲和自豪!

值此我国首次原子弹爆炸成功58周年之际,原铁三师曾参加核效应试验的老兵回忆当年往事,由本人执笔撰写此文献给大家。

执行七七试验任务

我们先后于1965年至1971年参军,在大兴安岭修建嫩林铁路的铁道兵第3师服役。参加核试验时个别为干部,多为预提干部对象,后来大多数提干,只有个别退伍。

我们后来得知,拥有核武器只是第一步,要摸清其杀伤威力及其破坏等相关数据,还必须通过必要的核效应试验来完成。中央军委根据当时的形势,为了做好应对美苏核战争,利用我国核效应试验机会为部队培养防核化的人才和骨干,为应对核战争做好相应的准备。

核效应试验当时属于国家核心机密。铁道兵负责核效应试验相关工作的机构,设在兵部司令部作战处,对外称709办公室。参试人员要求政治可靠,必须是党员干部或预提干对象,要经过严格政审备案。

兵部于1970年夏据效应试验保障的需要,已经从各师抽调30余人进入场区,准备并完成了10月14日代号77的试验任务。为了执行代号43的任务,12月底又从各师抽调50人加强二中队。人员在兵部集中后,进行体检并动员保密教育后,由兵部司令部作战处长兼第九效应大队长吕龙带队,乘军列开赴新疆二十一基地。

到达大河沿(吐鲁番)站,在兵站停留一夜后乘汽车去场区。12月底的新疆已经相当冷了,低栏解放车没有布棚以背包为坐,穿皮大衣大头鞋拉下帽子。一两小时要停车下来活动一下冻僵的手脚。沿途都是戈壁滩,大部分公路为柏油路面,但干沟等路段仍是沙石路、搓板路。中午在兵站吃饭,当晚到达马兰基地招待所。马兰是伴随我国核实验兴起的一座现代化城市,军人及其干部家属是这座城市的主要居民。基地所属警卫、防化、工兵、运输等部队平时都驻马兰,执行任务时前出到核试验场区。

第二天继续行军,在甘草沟兵站吃午饭,经过场区检查站,当晚到达驻地团结村(俗称黄羊沟)。除总后第一效应大队驻孔雀河外,参加核效应试验的空军、海军、炮兵、工程兵、装甲兵、通信兵、防化兵、铁道兵、第二炮兵九个军兵种组成的二至十效应大队都驻在附近地域。

铁道兵为第九效应大队下设三个中队。一中队由工程技术干部组成,负责工程设施电测及数据回收。二中队由师团兼职防化参谋或预提干对象编成,负责观测、辐射侦察、沾染检测、洗消防护等防化保障。三中队负责试验工程的施工,12月底效应工程已竣工后,人员已经撤出。

二中队第一批30多人进入达场区后,经过艰苦的适应性训练,参加并圆满完成了1970年10月14日第七次原子弹空爆实验任务。记得中队长姓王,防化学院毕业。三师的张清(65年吉林)、杨洪学(66年河南)、周家征(66年吉林)、杜文树(68年辽宁)、王长江(68年辽宁)与九师的满玉江(浙江)、李广仁(辽宁)、尚玉忠(吉林)、张春吉(吉林)、佟玉昌(吉林)、单玉喜(吉林) 合编一个班。记得一师王兴文(河北)。十师的陈立仁(江苏)、朱德根(浙江)、刘启军(河南)、赵云龙(江苏)。还有石家庄铁道兵学校水罐车司机小刘,淋浴车司机小付。

第二批人员到达后,以师为单位编组。三师早来的张清(65年吉林)、杨洪学(66年河南)、周家征(66年吉林)、杜文树(68年辽宁)、王长江(68年辽宁)与后来的何久全(65年四川)、陈楚山(65吉林)、刘景春(69年黑龙江)、王辅安(68年辽宁)、张宝忠(69年吉林)、王殿志(68年辽宁)、李业胜(69年吉林)共12人编为一个班。

场区驻地方圆几百里都是茫茫戈壁滩,气候干燥恶劣时常有沙尘暴,只有极少的麻黄草和骆驼草等植物。看到象征生命的绿色是奢望,为点缀单一的灰颜色,大家把竹扫帚染绿充作假树插在门口两侧。用沙土堆成规整的斜坡,捡来石子摆成标语。驻地距孔雀河不远,河道已经干涸可见少数胡杨树,黄羊、野骆驼等动物。效应试验部队驻地距空爆场爆心有数十公里,大气中放射性本底明显高出内地。

这里唯一的交通工具是汽车,贯通场区的公路大部已是柏油路面,部分还是土路,局部形成搓板路。驻区部队吃用全从内地运进,新鲜蔬菜运到驻地已经成了干菜,吃干菜是常事。称为甜水的饮用水从百公里外运来,只允许用于做饭烧开水。洗漱洗衣服用的咸水不能饮用,要从相对近的地方运以降低运费。用这水洗头打香皂肥皂会越洗越粘,必须用洗衣粉洗才行。为节约用水一般是洗脸后再洗衣服洗脚,先洗浅色衣服再洗深色的。大家坚持勤俭节约精打细算,从一滴水、一粒粮做起。

九大队在场区驻地没有永久房屋,平时也不常驻人员。当有效应试验任务时临时搭帐蓬,在帐篷地面堆起20厘米高的土台,冬季靠生铁炉子取暖。完成任务后撤除存放。大队自备电机发电照明,熄灯后停机。

这里生活艰苦。用水全部靠汽车运输,称为甜水的饮用水由基地汽车团的水罐车百公里以外运来,洗漱用的咸水不能饮用,从孔雀河供水站拉,运输成本低些。由于水质硬度高原因香皂肥皂洗头会越洗越粘,必须用洗衣粉洗才会滑爽。为节约用水降低费用,洗脸后再洗衣服洗脚,先洗浅色衣服再洗深色的。各大队自备发电机,照明时发电熄灯后停机。

与外界联系个人只能靠书信,要以新疆永红新字92号邮寄,内地回信通信往返一次要半个月。很后悔当时没能保存通信的实寄封,那将会成为参加核试验的珍贵历史见证。

进入场区伙食标准比原部队要高,取消了50%粗粮,主食都是大米和白面,大米是口感差的糙米。因当时没有冷藏保鲜车,新鲜蔬菜从内地运到场区也成干菜了,所以常吃缩水干菜。大队进场时带了一些易于保存和运输的海带、粉条、腐竹、木耳、黄花菜之类副食,伙房常生黄豆芽调剂伙食。驻地没有商店等服务设施,日常用品须统一到场外购买。

文化生活单调,晚上业余时间大多用于自学。基地电影队轮流到各大队放映露天电影,我们在这观看了多部记录我国核试验的内部片。

保密要求很严:上不告父母、领导,下不告妻儿。不许拍照,涉及场区事项的文字、日记撤出时要上交,不允许将场区一草一木带出。为控制知密范围各大队驻地保持一定距离,相互间基本不联系。如今,经过近五十年岁月一些东西逐渐解密了,在歌颂两弹一星精神的典型人物事迹宣传报道及一些影视作品中,核试验、马兰、罗布泊等早已见之报端。

到场区后传达学习了毛主席对核试验等重要指示。如“大力协同做好这项工作”。“原子弹要有氢弹也要快”。“核潜艇一万年也要搞出来”等著名论述。以及周总理“严格要求,周到细致,稳妥可靠,万无一失”的指示。对我国历次核试验的情况有了较多了解。鼓舞大家为增强国防实力努力工作。

进场后转入紧张的训练。理论课不多,重点是适应性训练和实际操作。一是学习核武器的原理杀伤因素及我国以往核试验数据等知识。总部下发了不少我国历次核试验的资料,乃至国外有关核试验的书籍,这是以往看不到的,大家如饥似渴地抓紧学习。二是进行体能耐力训练,第一批到达的时是穿着的防护服还是胶质防护服训练的,穿上就会汇集出汗水。第二批到达后改穿防尘服,由双面卡其布制作,比胶质防护服舒适透气性。训练要求穿防护服和防毒面具持续4小时以上。三是熟悉辐射侦察仪器性能及防护器材使用,主要是辐射级仪和沾染检测仪。四是熟悉效应工程设施情况、预定侦察任务的路线等。先到同志参加了上次效应实验的亲身经历和体验,自然就成了后来的同志们的老师。五是到历次核效应试验场参观,目睹了核爆炸后工程设施和效应物损坏的情况,使我们对核武器的杀伤破坏威力有了直观的感受。大家怀着对新事物的好奇心,克服困难刻苦学习,能者为师不懂就问。为了达到持续佩戴面具要求,大家在上课、看书、写信时都戴着防毒面具,很快就能够坚持4小时以上。

核试验是一项宏大的系统工程。不仅要从国内外政治大局考虑选择时机,还涉及到诸多环节。1971年初由于产品生产的原因,确定试验不推迟。大队领导根据实际情况,二中队人员由训练转为施工,着手建设九大队的永久性住房。大家来自铁道兵连队,采石、打盖钣、砌筑样样都是能手,到2月中旬一栋有宿舍、礼堂、伙房等配套设施,可供200人居住的砖石结构的永久房屋竣工了。尔后我们撤离场区,乘军列回北京,于春节前返回部队。兵部同时向大家打招呼,效应试验时,大家还要再来。

参加第三次地爆试验

1971年9月中旬全军紧急战备,17号我们8人(上次的11人中有3人退伍)接到去执行任务的通知。到师机关集中后到兵部报到。先报到人员9月23日立即动员并装载,通过铁路客运先于其他人员出发。10月2日到达吐鲁番卸载,经两天汽车行军到达团结村驻地。

到场区后根据将担负的辐射侦察任务,马上转入紧张的适应训练和实地演练、合练、预演。第26届联合国大会上恢复了我国在联合国的合法席位,并成为常任理事国,这是一个具有重大意义的历史事件。此次试验将为国家这一喜事送上了一份厚礼!11月初驻场区部队传达了中央关于林彪事件的文件。这时才知道当时的紧急战备是针对局势的举措。

大队组织大家到将要进行核爆炸的场区参观,观看了核试验效应工程设施及效应试验的物品。试验场区简直就是一座工程设施和兵器装备博物馆,从核心工事到野战战壕、坑道、猫耳洞,从大坝、地铁、桥梁到土圆仓等不知名的建筑,乃至舰机洞库,兵器装备从飞机、舰船舱室模型、坦克、重炮、车辆到导弹发射架。用来试验对人员杀伤的从动物到各种穿着的模拟人,物资从军用品到日用百货,可谓应有尽有。

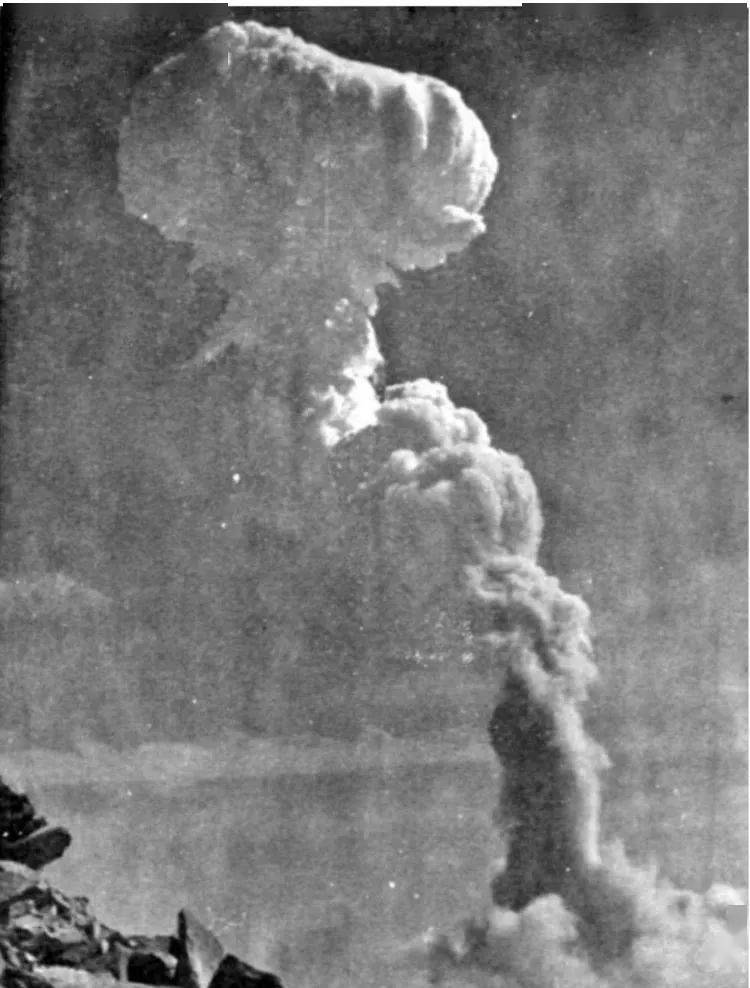

经过分练、合练、预演,查缺补漏后,试验于1971年11月18日北京时间15时进行。参观场设在距爆心12公里处,参试人员及参观人员提前到这里集中,高音喇叭在爆炸前一小时进入倒计时,尔后每10分钟报时,爆前5分钟要求佩戴上万倍护目镜。按照总控室倒计时9、8、7、6、5、4、3、2、1、起爆的口令,爆心出现了耀眼的闪光,皮肤顿时感到光的热辐射,接着传来了巨大的响声。明亮的火球在持续十几秒后,逐渐变为红黑色翻腾上升,直到上升到最大顶高约11至12公里稳定。仰头看去巨大的蘑菇状烟云就在头顶上。白色烟云逐渐被高空风吹散向下风方向漂移。在烟云稳定后重炮发射取样伞,飞机穿过烟云取样。防化团装甲侦察车立即进入沾染区进行辐射侦察。不久传来试验成功的报告,党中央国务院中央军委发来贺电向参试人员祝贺,大家热烈欢庆试验成功。

根据预测的辐射级和允许照射剂量,侦察人员在爆后24小时后才能进入距爆心300米地铁试验段。11月20日14时我同44团的赵参谋为一组乘车进入预定地段侦察,一人操作辐射级仪,一人负责记录并随时观察辐射剂量笔,在预定测点测到180伦/时放射性辐射。其他侦察组先后多次进入效应桥梁、工程点位侦察。执行任务后进入洗消站洗消,检测合格后返回驻地。我们此次进入场区剂量笔记录受到2伦多的放射性照射,尔后几天又进场区侦察两次圆满完成任务。

半个月后,大队统一组织进入爆炸现场参观,爆心的山包已炸没了形成巨大弹坑,爆心地面形成诸多玻璃体,一些工程设施受到不同程度损毁,再一次感受原子弹的强大破坏力。

在进行总结后于1971年12月12日撤出场区。到京后铁道兵首长接见大家,对圆满完成效应试验任务给予高度评价。并安排大家在京游玩一周,参观了地铁,游览了天安门、前门、十三陵到等景点。尔后返回各自部队。

参加7601演习

代号7601演习由总参谋部及新疆军区组织,结合核试验在二十一基地举行,是我国首次核条件下加强师实兵进攻演习,有关军兵种参加。目的是探索核条件下各军兵种部队的指挥、机动、作战协同、保障、防护等课题,对应做好应对核战争具有重要意义。

想定是蓝方为切断新疆与内地联系,对我实施核袭击致一座84米铁路桥梁被炸毁。铁道兵参演目的是探索研究核条件下铁路抢修的组织指挥和防护。铁道兵参演指挥部由兵部首长挂帅司政后机关相关人员参加,编组一个演习团机关带一个实兵连(均由排连干部编成),演习团长是当时的铁三师薛步安副师长,政委是某师副政委何能金。参演人员在石家庄铁道兵学院集训一个月,完成第一阶段演习课题。铁道兵首长做动员后,学习理论研究想定,进行针对性训练。

各师兼职防化参谋人选12人编为1个防化班。记得有1师的作训参谋王兴文、3团技术员才家龙(均为乐亭人)。2师作训参谋张行厚(湖北人)。3师王辅安(辽宁朝阳人)。4师16团宰长良(江苏人)。7师31团严少明(湖北人)。8师39团郑景珍(广东人)。9师45团作训参谋赵永泉(吉林人)。11师作训参谋赵逵明(江苏人)。13师65团樊凌康(贵州人)。14师68团作训参谋杨福清(辽宁人)。铁道兵技术学校教员王新瑜(湖南人)。大家团结相处,取长补短互相学习。

防化班的任务是利用铁道兵现有施工测量器材水平仪和经纬仪进行核观测。测得核爆炸火球的直径、发光时间及不同时间烟云上升高度及高低角,测算出核武器爆炸当量,进而对人员杀伤范围及铁路设施破坏程度做出分析估算,为首长定下抢修决心提供依据。训练中大家想了不少办法,将充气的气球模拟烟云由人控制上升来观察记录不同高度高低角。抢修分队在铁道兵学院桥梁抢修场进行防护条件下桥梁抢修训练。7月的石家庄天气暑热难耐,空气湿度几近饱和,训练就是一身汗,晚上要到后半夜才能入睡。

第一阶段结束由兵部首长检查验收,7月28日乘火车去21基地。凌晨地震把大家惊醒。在火车行至甘肃境内时新闻联播报了唐山丰南地震的消息,家在唐山的同志很担心,心情也十分沉重。31日到吐鲁番后住在铁五师招待所,8月1日住马兰,2日到达驻地。

到达场区后转入演习第二阶段,开始进行适应训练。8月正值三伏天,戈壁滩上气温超过40度地温高达50度以上,胶鞋被烫开胶。汗在毛孔蒸就发了皮肤见不到汗珠,只是积存下盐分。干热难耐让人终生难忘,总是感到口渴水壶不离身,喝水喝得肚子胀仍不解渴。延长午休时间下午5点后才训练,帐蓬内太热只好往地面上泼水降温,抢修演练分队的辛苦可想而知。

1976年是多事的一年。9月9日毛主席逝世,参演部队怀着悲痛心情在灵堂前默哀悼念。一年内我国失去了周总理朱德委员长毛泽东主席三位开国领导又发生了唐山大地震,党和国家面临着严峻的考验,大家的心情都十分沉重压抑。

参演部队在分练基础上,演练多兵种的协同和配合。空军轰炸机在实验场区进行投弹训练,在距爆心几十公里的驻地可见飞机临空盘旋接着投弹,一个小黑点落下接着展开红黄相间的巨型降落伞消失在地平线以下。 正式演习前组织场区部队参观了陆军第4师的沙漠伪装、接敌、展开、前沿及一梯队战斗等分段演练,在光秃秃的戈壁滩上,分队的伪装极其巧妙近在咫尺也难发现,让人大开眼界。

演习于9月26日在核试验场区举行。参观场设在距离爆心30多公里处,效应试验的部队先在此参观,陆4师部队则在待集地域参观。飞机投弹后降落伞展开徐徐落下,参观场广播喇叭传来总控室的倒数计时,随着起爆的口令于15时出现了耀眼的闪光。由于要进行实时观测,紧张操纵仪器扑捉目标。随着闪光火球上升变成翻滚的烟云,尘柱迅速上升形成蘑菇状云,接着传来比地爆更大的连续的回响。

总参谋部及新疆军区首长及各军兵种、各大军区首长实地观看了演习。核条件下实兵演习是我军历史上第一次,对于做好应对美苏核战争的准备具有重要的现实意义。

铁道兵团的防化分队在原子弹爆炸瞬间,运用铁道兵装备的工程测量用经纬仪、水平仪等进行观测,测出了核爆炸火球发光时间和不同时间烟云上升高度角,烟云最大稳定高度角等,防化参谋据此准确的测算出原子弹爆炸为2万吨TNT当量。并判定对人员杀伤及建筑破坏情况。实践证明用铁道兵工程装备光学器材对核爆炸观测准确可行,与防化团装备观测器材相比毫不逊色。

核爆炸对桥梁破坏与预想有较大差距,预先准备的三套抢修方案都没用上。现地又没有备用的分队和兵力,因此最首要的扑灭余火清理现场,拆除损毁桥面轨排的任务就落到负责最后铺设连接轨排第四抢修工班身上。完成清理任务后先撤出沾染区待命,待其他工班完成损坏的桥梁墩台排架拆卸并重架后,第四抢修班须再次进入铺设并连接轨排。

桥梁是按照战时铁路抢修结构设置的,一头是混凝土桥台,一头是木结构桥台。既有混凝土墩,还有钢墩、木排架墩、枕木剁墩。有混凝土梁,还有军用梁、扣轨梁、枕木梁。预演时不超过两个小时完成的抢修。因实际爆心偏移,爆后整体看桥受损不大,但实测墩梁台结构,纵向移动4至6公分,已经不能通车了。且钢铁结构部件严重扭曲变形,拆卸了也无法再用。这是在抗美援朝和援越抗美战场上都没有遇到的。因为再大的炸弹,也不可能像核爆炸这样把整个桥梁纵向推移。只能用最原始的办法人拉车拽,电焊割、炸药炸,逐点拆除,抢修时间比预演延长了一倍,抢修累计用了4小时15分钟。待第四班连接完轨排撤了下来时,已是半夜11点15分。

抢修分队根据抢修实际,没有穿着防护服只佩戴了防尘面具和靴套,穿着平时的工作服外加毛巾围脖以方便抢修作业。撤出时采用毛巾互相拍打方式进行简易消除,消除大部放射性尘埃。尔后到洗消站脱下了作业服进行淋浴洗消,检测合格后更换军装返回驻地。

核条件下铁路桥梁抢修,在我军历史上是第一次,部队增加了感性认识,积累相应经验。之后编写出了铁道兵团核爆炸条件下铁路抢修教材,并颁发部队。

演习圆满完成之际,在戈壁滩迎来了国庆节。在南疆铁路施工的铁五师等友邻部队首长,到场区亲切慰问参演人员,给大家带来葡萄、哈密瓜、西瓜等慰问品。

节后部队进行演习总结,尔后按计划撤出场区。10月10日军列到达北京,兵部首长看望大家,并安排游览景点。此时,听到粉碎四人帮反党集团的喜讯,大家热烈欢呼这一伟大的胜利。

结语

四五十年过去,当年风华正茂的小伙已经步入老年,昔日珍藏的经历和记忆,当时许多不能说的也已经解密。回首往事,更加怀念一同参核的首长和战友。

得益于较方便的通信和网络,近年到原铁道兵大院查询得知当时参试带队的兵部作战处处长吕龙、训练处长苗盛营第九效应大队两任大队长,及后任副大队长作训处参谋宗玉璞(后调任铁三师副参谋长并退休),均已过世。令我欣慰的是经战友联系见到了已年过八十多的原兵部作训处参谋马国栋首长,他听力受限交流有些障碍但身体尚好,我为他送上所画松鹤图作并畅谈。事后我也把见面的照片信息发给其他有联系的参试战友们。

经多方联系,联系到了原铁三师一起参试的多名战友,年龄小的近70岁,年长的已近80岁。最年长的薛步安师长已经作古。大家回忆整理了铁三师参试人员名单,与近一半的人建立了联系。

除本师外,能记起的有二中队王队长、1师的王兴文、才加龙,2师的张参谋,13师闫参谋,14师杨参谋,9师44团赵参谋等。据兵转工退休战友讲,于7601演习20周年之际,在中国铁建某位参核领导主持下编撰了一本书,收入名录及相关资料。并在集团党校组织了一次聚会。关于此书具体内容,曾多方寻求而不得。

铁道兵撤编转制转眼40多年了,很希望有生之年能通过相关网站,能联系到昔日参试战友们。

令我们欣慰的是2007年后,国家对家在农村及没有保障的参试老兵给予优待。退役军人权益保障法对参战参试做出了相应规定。

在此希望并建议相关部门,参照抗美援朝70周年纪念章的做法,在2024年10月16日我国首次原子弹爆炸成功60周年时,为所有参试老兵颁发参试人员纪念章,以褒扬他们为打破当年美苏核垄断核讹诈,为构建国家核盾牌所做出的贡献。

(完稿于2022年9月20日)

图片来自网络

编辑:开门见喜