“少小离家老大回",光阴似箭,日月如梭。当兵入伍离开家乡整整五十年了,半个世纪以来,家乡发生了翻天覆地的变化。回到可爱的家乡,展现在眼前的是:山青水秀、楼房林立、牛羊成群、鸡鸭满圈、稻谷飘香。特别是空气十分新鲜、蔬菜鲜嫩可口。相对于车水马龙、喧嚣的城市,美丽的乡村多了一分宁静和温馨。

吃过晚饭以后,去儿时玩耍的河堤上、乡村公路上散步,边走边观看河两岸的风景,十分惬意。家乡的变化真的日新月异。家家户户有楼房,小车也进入了农民百姓家。摩托车载着大男细女,在乡村公路上欢快的奔驰。象城里人一样,迎着晚霞,唱歌跳舞散步的人川流不息。散步健身的人群中,老老少少都有。走着,走着,到了晚上七点左右,乡村公路上的太阳能灯就一齐亮了起来,跟城市夜晚的街道没有什么两样,此景此情,我的思绪回到了那“黑灯瞎火”的年代。

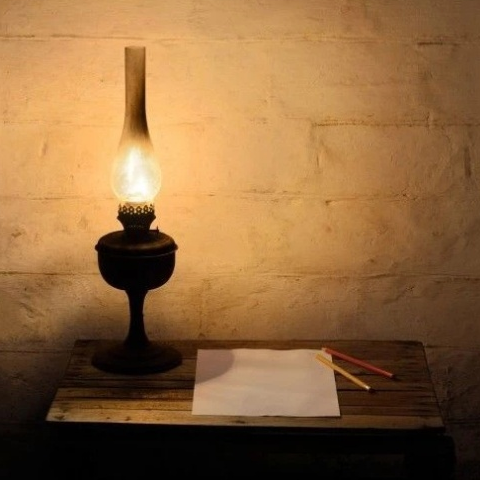

五十年代的乡村,到了夜晚外面漆黑一片,只有有星星和月亮的夜晚才有柔和的光亮。当时各家各户就一盏“镜灯”,镜灯四周用镜子围住,里面放一个空墨水瓶,瓶里装的“洋油”(后来为国产煤油),一根小小的棉绳灯芯放在洋油里面,升出瓶子口外,点着后,就是家里唯一的“灯”。小孩做作业,家里人上厕所就提着这个镜灯去。那个煤油也是靠家里鸡生个蛋卖掉,得五分钱,聚得一毛二毛,就用个玻璃瓶去供销社打点“洋油”(煤油)。一点燃灯的时候,母亲总是说,把灯芯拧小一点,冇得钱买煤油。

我印象最深的是,我五岁多的时候,晚上突然肚子痛,母亲立马把父亲叫醒,母亲背着我,父亲提着镜灯在前照着路,急忙把我送到三公里外的公社卫生院看病。

我记得我上初中的时候,父母看到那个镜灯的亮确实太小了,就花了大概3块钱左右,到供销社土产部给我买了中间有“马口” ,灯芯扁扁的,大约有七八毫米宽。灯座上有个长圆形玻璃灯罩的煤油灯,这个灯确实亮就大多了。我十分感激父母,晚上看书做作业就亮堂多了,学习也很自觉,很用功。我也十分爱惜这盏灯。玻璃罩脏了,熏黑了,及时用旧作业纸,先在手上搓柔软后擦擦玻璃罩。这个心爱的煤油灯,一直伴随着我到1971年高中毕业。

我第一次看到最大的灯,是高中暑假期间的一个晚上,花了三毛钱,买了一张戏票,去区公所礼堂看花鼓戏“打铜锣补锅”。礼堂舞台幕布前的墙壁上挂两个“煤气灯”,煤气灯打上气,发出来的亮光跟现在的大日光灯发出来的光差不多。第一次看到这么明亮的灯,我感觉很神奇的。

乡村告别煤油灯,用上电,那还是1976的事,那个时候公社有了农电站,鼓励乡村水力发电,外面的电力主线路已到我们生产队的门口。我暑假刚好从军校回家看父母。当队长的父亲问我,学机械的,懂不懂电知识。我说,《电工学》上学期刚学完。我懂。父亲说,那就安排两个劳动力,你们把队上40户人家的电线牵好,装上灯泡和电表。然后我(父亲)去找公社电站的人来验收送电。说干就干,我们三个人从打孔、布线,到接好灯泡电表,整整用了近一个月的时间。送电的那天晚上,全队家家户户灯火通明。老年人都说搭把王新明伢子, 从此以后,晚上就亮堂了,就不要用煤油灯了。小学生们更是欢欣鼓舞。我自己对这次暑假的义务劳动也十分满意。

半个世纪,弹指一挥间。农村和城市的差距也正越来越缩小,农民朋友们大家一条心,撸起袖子干,农村的明天会更好,路越走越宽,灯会越来越亮。

编辑:岁月凝思