襄渝铁路建设纪实民兵篇(第四集)

作者:李春芝(安康优秀女作家)

编辑、制作:梁宝平

背景歌曲:丰碑

演唱:卢媛

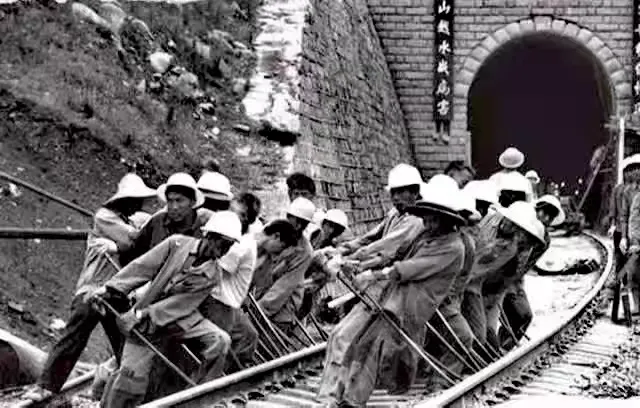

在晨曦的映照下,襄渝铁路如同一条巨龙腾飞,气势磅礴!

姚维荣:当了八年的民兵

“从1969年开始修恒紫公路、襄渝铁路,修安火路,直到1977年12月参加高考,我在三线待了整整8年。”

1969 年11月,家住恒口镇的姚维荣作为第二批上路民兵来到恒紫公路恒口(区)民兵营千工(公社)民兵连的所在地——望河垭修路。这条公路自恒口起至紫阳不见一处平缓,全部都是连绵的大山,公路是从山坳间顺汉江沿岸,“之”字形浩浩荡荡向上而去。当年,之所以选择这样建公路,就是要利用这巍峨的群山,组成一道天然屏障,姚维荣所在的千工公社民兵连承担的就是安康段海拔最高的望河垭到吴家

槽的施工路段。望河垭,是恒紫公路安康县承担的50多公里任务的工程 最为艰巨的路段之一,要想在山崖上打通一条便道来,谈何容易?刚开 始,钎子下面就是硬石头,锤砸上去容易滑动,必须使劲按紧才行,而且,一盘钎子两个人,掌钎与抡锤这两种活,必须交替轮换,否则,掌钎子时间一长腰疼、手疼;抡锤的因为出力大,也不可能持续很久,如果不轮换,双方都很劳累、难受。而且吴家槽工地坡度大,里坡需要降下的高度大,清除的石山面积也大。这一段有特别坚硬的绿豆石,小炮眼小药量每次只能炸下来一点表皮,必须先打进两米多深、一米左右直径的猫耳洞,放进大量烈性炸药,才能将山体炸开、炸松,然后清出路基。当时,为了保证战备路按时通车,上面的各级领导只管催工程进度,民兵们拼命干,一天下来累得不行,晚上一躺下就像睡死了一样。可是,还得要被喊 起来去砍柴,因为一个民兵连500多人吃饭,消耗的柴草也是很多的。虽然连长说砍柴是自愿的,但去了就是出勤记工分,不去就只管伙食没有工分。大家出来就是为了比在家里多挣点工分呀,除去年龄大、腿脚不灵便的,谁能心安理得地躺着睡大觉呢?所以,下雨下雪也难以好好地休息一整天。

全长76公里的恒紫路,由安康、紫阳两县民兵分别负责各自辖区的施工。姚维荣说,他们施工的地方都是陡峭的山崖,修路的开山炮总是响个不停,一天里常常要躲避几次。当然,除了上工、吃饭、休息,当时,还坚持学习。那个时候,讲究政治学习、思想宣传,民兵们也一样,他们每天收工吃罢晚饭后,全排的人都要坐在工棚里,进行政治学习,内容多数是报纸社论,有时是民兵营、团发的学习资料。姚维荣是老三界的高中毕业生,不仅在民兵排,就是在全村的农民中,文化程度也是最高的,他经常给大家读报纸,组织政治学习,很快就成了排上的宣传员。1970年元旦时,连部要办壁报,让各排投稿子,写本排的好人好事。姚维荣发挥自己的专长,他写的排上的几件事,比如排长关心大家的生活,女民兵主动为男民兵补衣服,还有自己学打锤的体会等,很快便被连队领导看中,让他由过去打游击式的偶尔脱离上工地的临时宣传员,变成了正式的“以工代干”的统计员。姚维荣非常珍惜这来之不易的“从政”机会,在他担任这个“职务”的几个月里,充分发挥自己的聪明才智,表现十分出色。当时的千工民兵连共有13个排(每个生产大队一个排),500多名民兵,他要做的工作就是每天给这些人记录出勤情况,然后进行汇总。连长、指导员从他报上来的汇总表可以掌握全连出工的人数,作为制定工程进度的依据,到了月底,会计再根据每个民兵全月的出勤情况计算本人的工分、零用钱。 那时,上路民兵由上级每人每月拨给34元钱的工资,其中15元作为伙食费,13元交给原生产队记工分,其余6元作为零用钱。由于民兵的体质、技术、工种不同,工分和零用钱又分为四个等级:一级是技术工,比如木工、铁工、炮手等;普通民兵分为二、三、四3个等级,二级是连排长及他们这些管理干部,还有每个民兵排力气最大、干活最卖力的少数骨干,四级则是年龄偏大,体质较弱,只能干铲土或一些勤杂活的,也是少数人,大多数都是三级。而且各个等级并不固定,根据工作需要和本人表现经常做些调整。姚维荣刚到工地是四级,学会抡锤打炮眼后升到三级,现在成了连部管理干部,自然与会计、伙管员等一样,成为二级。虽然没干体力活,但粮食标准与普通民兵一样,都是每月45斤,几乎相当于当时城市居民每人每月24斤标准的一倍。这么多的粮食吃不完,他每年就给家中节约下不少粮食,这在那个普遍缺粮的时代,可是不小的数字呢!当然,像他这种情况的民兵在当时只是个别。每天下午,等各排民兵上工后,他就从连部出发,到各排施工工地去考勤,500多个人,每人的名字都要喊一遍;13个排的工地考勤记完了,再到两个食堂,给炊事员记考勤,然后在就近的食堂吃晚饭,当天晚上加班至第二天上午,要把考勤汇总完,这样,他就成了全连与民兵们接触最多的人,也是大家最熟悉的人。开始一两个月记考勤时,要像老师上课点名一样,照着考勤册上的名字念出来,后来,姚维荣凭着他敏锐的观察力和想象力,把每位民兵的名字与特征相连,强化自己对他们的记忆,一个月后他不用点名册,也不用每个人名念一遍,就能把500多人全部记牢。

1970年5月底,恒紫路离“七一”通车只有一个多月了,工期越来越紧张, 最艰巨的吴家槽硬石地段猫耳洞已经全部完成,就要集中大爆破了。这是恒紫路岩石最坚硬的一段,因此埋进猫耳洞的炸药含量高、数量大,爆破力强,这样,炸飞的石块波及的范围大、力量强,安全工作尤为重要。民兵们到底怎么躲避?这是个很矛盾的问题,躲在屋里吧,宿舍的工棚上面盖的都是油毡,根本承受不起从高空落下的石块,万一砸到屋里,躲都没地方躲;如果都分散在野外吧,虽然好躲,但石头从高空落下必须盯得很 准,动作很快才行,否则,万一砸到头上,同样完蛋。到底咋办好呢?在连部召开的各排排长会议上,大家七嘴八舌,难以有统一的意见。连长指导员商量后,决定不做统一要求,各排根据自己驻地的具体情况,自己决定,也可以让民兵自己选择留在工棚还是到野外树林躲避,总的原则是要格外小心,安全第一。第二天,姚维荣和两位战友,一起爬到宿舍对面的山头,找了块树木比较密的地方,等着放炮。大约过了一二十分钟,山下一片寂静,爆破即将开始,他们就靠在一棵比较粗点的树干旁,凝神静气地往山下看。一会儿,只听得“咚咚”几声闷响后,就看到吴家槽上空石头乱飞,大块儿的很快落到附近,小的则四处飞开。就在那时,他们突然听到头顶有响动,急忙往上一看,只见一个拳头大的石块直落下来,打到树梢上发出一声闷响,然后落到离他们一米远的地方。

姚维荣说:“那可真是惊魂一刻啊!”

在爆破中,要求每个人都保持高度戒备,但民兵们被碎石砸伤流血的事司空见惯,甚至砸死砸残也时有发生。当然,艰苦的环境最能磨炼人,危险的时刻也最能考验人。

1971年1月1日,随着工程逐渐接近尾声,千工公社的民兵连又全部转到襄谕线建设工地。原来每区一个民兵营、各公社一个民兵连的建制将被打散重新编制。安康县所有民兵编为2107工程陕西民兵第一师第一团,设四个民兵营,配属铁道兵5853部队4个营施工。千工公社的民兵分编为三个连,属民兵四营管辖,驻地搬到月河口。在襄渝线石庙沟工地,除了民兵1营外,还有4个西安学生连,都隶属铁道兵11师3团1营领导。铁道兵、民兵、学兵一共3000多人,承担石庙沟一、二、三号隧道与洪岩沟大桥的修建任务。

春节过后,5761部队(铁道兵11师的番号)要召开所属部队、民兵、学兵的四好连队、五好战士、优秀民兵先进代表会,简称“三代会”。民兵团确定千工营的安乐公社民兵连为四好连队,要写出典型材料在会上发言,这个任务自然就落到了姚维荣的身上,他立刻下到连队去,找指导员和几个排长开了个座谈会,搜集了一些典型事例。两天后,姚维荣把材料交了上去,营教导员老邹看了后很满意,随后,这份材料还由团政治处上报民兵师政治部,作为先进典型材料转发到各民兵连。他们营在全民兵师露了脸,营、团两级领导都很高兴,营部特意放了姚维荣三天假,这在当时可是无上的奖励和荣誉哩!

姚维荣说,其实,无论做什么事情,如果想让别人看重你,你就得有别人没有的才能,而且做出别人干不来的事。也因此,在以后从石庙沟到月河口再到安火公路王家窑的六、七年民工生涯中,虽然营部机关不断精减、合并,但姚维荣这个文书的位置却始终坐得很稳。

“你是共青团员吗?这是每一次在处对象的时候,对方询问他的第一个问题。对于今天的年轻人来说,这可能是件不可思议的事情,但这确是那个年代人们对一个有为青年的衡量标准。

1948年出生的姚维荣,除了一般人都经历过的三年困难时期和六、七十 年代的饥饿岁月外,1968年5月在红三司和六总司的派系争斗中,他还被关进恒口的集中营经受过两天两夜饥饿的折磨、拷打和30多天的牢狱之灾,又因家庭出身问题(父亲在旧社会上中师时,被组织逼迫集体加入了国民党,后来当教师又被不负责任的学校事务员私自填报为区分部组训委员,一个没有任何实际价值和意义的“委员”头衔)让他遭遇了升学、就业、当兵、入团、入党等事关前途命运的种种关卡的限制。

当然,机会属于有准备的人。

出色的表现,让姚维荣也终于等来了这样一个机会。一天,吃罢下午饭,张教导员约姚维荣到江边散步。问他为什么没有在政治上要求进步,现在20多岁了还不是共青团员,他就把自己从初中就开始要求入 团,但因为父亲历史问题影响,始终未能如愿的曲折经历告诉了张指导员。 张教勺导员听后,对他说:“我们党的政策是有成分论,但又不唯成分论,重在政治表现嘛。你父亲的历史问题,只要说清楚就行了啊! 这样吧,你今晚就写个申请,把时间写提前一些,把你过去上学时要求进步的经历也写上,我让咱们机关团支部研究一下,下次开党委会时就讨论,你这一年多的工作大家有目共睹,应该没有啥问题的。”

姚维荣回去后,连夜写好申请,第二天一早就交给了邹副教导员。在期盼和焦虑中过了十几天,营党委开会了,这次姚维荣顺利通过。用“欣喜若狂”这个词来形容他当时的心情也一点不为过!因为这是1972年5月,离他1963年在初中二年级写的第一份入团申请书,整整过去了9年。如果按照当时25岁就算超龄应该退团的规定,他还能享受一年多当团员的光荣呢。

1974年春,安康县革委会给千工民兵团分了一个北大中文系的招生名额,一是高中毕业在农村劳动锻炼五年以上且年龄不超过25岁;二是共产党员;三是必须在地区级以上报刊公开发表过文章(后来知道,其实是在地方没有找到符合条件的对象,才做顺水人情转给民兵团的)。因为第三条已经大大限制了选择范围,团政治处摸底研究后,觉得他基本符合条件,但还没有完全达到要求。一、三条是硬杠杠,都符合;唯有第二条,姚维荣当时已经被民兵营机关党支部和营党委同意为发展对象,报到了团政治处,只要团党委研究通过,就算完全符合条件了。但是,在团党委会上,关于他的人党问题争论很激烈。对他的表现大家都承认没问题,但是,他父亲是国民党区分部委员、二伯是地主分子、舅父是青洪帮,这三个主要亲属的政治身份,成了难以逾越的障碍。

与这个机会失之交臂的姚维荣,最终还是如愿入了党,多年的追求如愿以偿,从此以后他就是一名共产党员了。1977年襄渝铁路结束后,姚维荣被抽去修安火公路,此时,传来了一个令人振奋的消息:高考将进行重大改革。 姚维荣由初去时干重体力活的普通民兵到连队统计、文书,民兵营政工干事、党委秘书、团总支书记,念报纸、办壁报、写通讯稿,这些经历无疑给他打开了一扇门,让他在高考考出较好的成绩,迈进大学校门,改变自己的命运。

姚维荣说:“三十而立啊!那是人生最难忘的日子和最艰难的岁月,并早已成为我生命中不可或缺的记忆。不管怎么说,我们是有理想和信仰的一代人,并且是用鲜血和生命来坚守和捍卫的,当然这个信仰就是我们的国家。”

姚维荣后来是安康学院教授,现已退休。他说三线建设这个题材很有研究价值和意义。他还说,如果不是三线建设,他就会荒废专长和学业,那样的话,也许永远都不会赶上70年代那场高考末班车,更不可能取得文凭,上大学、当老师,也赶不上改革开放的大好时光,无论哪种结局,他的人生将不是现在这种样子。而8年民兵的经历,将是他这辈子永远的铭记。

奉献,是爱的花朵,它的绽放让世界更美好!

回眸往昔芳华,岁月如歌!鲜花送给咱最可爱的人——老连长。

作者李春芝(中)与襄渝铁路建设者们合影。

梁宝平小传:男性,拥有大专学历,生肖属马,是个性情中人。曾在襄渝铁路建设中工作三年(隶属于旬阳县5847部队3中队学兵11连,驻扎于陈家老庄,负责罗家岭隧道掘进作业。其间,连队荣获集体三等功一次),并随后在人民公仆的岗位上默默奉献了四十二年。

兴趣:收集书籍、品读书卷、文学创作、游历四方、捕捉镜头、探究中医药学,以太极柔力球修身养性。性格:温和、顺应自然、不拘小节。品德:为生之所爱、爱我之人及需要我者而活。座右铭:事业越忙碌愈充实,日子越简单愈惬意,心灵愈丰富愈美好。

编辑:开门见喜