【第五届“关于年味”全国征文大赛】怀念家乡的过年

岁月是一条蜿蜒的河流,载着我成长的回忆,缓缓流向远方。而在这条河流的源头,是我魂牵梦绕的故乡。

每当岁末年初,在城市的灯火阑珊中,我总会情不自禁地怀念起故乡的年,那些温馨、热闹、充满仪式感的场景,如同一幅色彩斑斓的画卷,在我脑海中缓缓铺展开来。

我的故乡,位于祖国彩云之南的大滇西,是一个神奇美丽,魅力无限的地方。这里四季如春,物产丰富,人们勤劳善良,热情好客。

每当新年脚步临近,整个全域旅游的腾冲都会沉浸在一片喜庆与热闹之中。

辞暮尔尔、烟火年年。春节,越来越近了!家乡过年活动推出了:“泡温泉,舒缓身心”“赏美景,畅游山水”“品美食,滋味腾冲”“享民俗,欢乐春节”......

年是中国人抹不去的心结

中国年俗有说不完的故事、道不尽的风情

春节习俗经历了悠久的历史积淀

带着浓郁的地域特色

东西南北、五湖四海各有不同

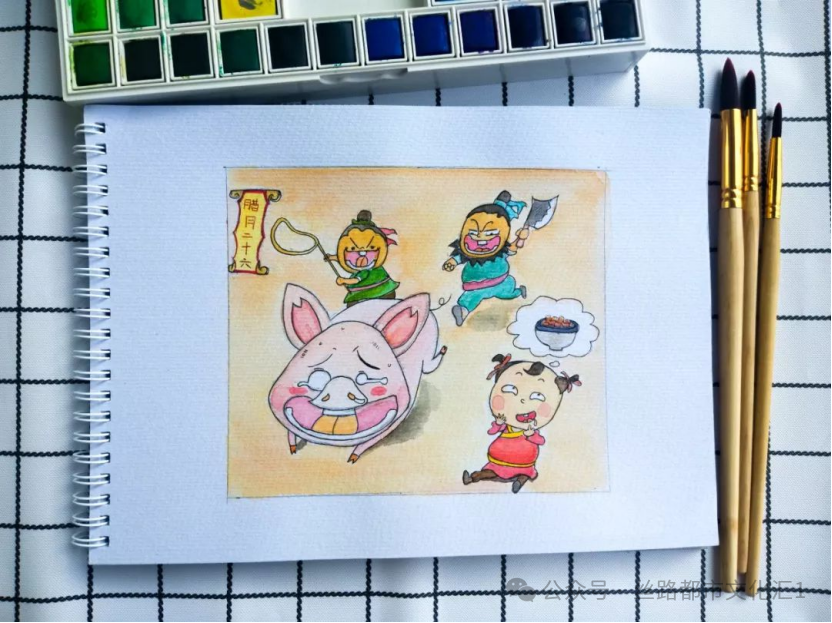

送灶神、迎天神、杀年猪、

打牙祭、吃长饭……

腾冲人过年充满了仪式感

今天就盘点一下腾冲人过年的习俗

让你在腾冲满满的「年味」中

感受不一样的“极边第一城”

腊月的最后一场冬雨浇开了山上的红梅,年味随梅香弥漫,逐渐袭卷彩云之南大滇西。

山川秀丽、物产丰美的腾冲是滇西汉族聚居区,过年也是各族人民最隆重的节日。

过年,头等大事是采购年货,肥猪嫩羊、阉鸡腊鹅、米粉糍粑等,林林总总得有几十样。对了,还要买几束火红山茶花,图的是来年日子红火。

此时,滇西所有的城市、集镇都成了五颜六色的年货世界:鲜的腊的、品的饮的、春联灯笼、时尚衣物、儿童玩具应有尽有。

腾冲城里大大小小农贸市场更是热闹,从南苑到下水河、从杏花到城北都摆满了年货,饵丝、米粉、鲜果、红糖、山货,应有尽有;来得远的,更有保山板鹅、施甸的腌腊,龙陵的糍粑、昌宁的山鸡江鱼,也是应有尽有......

米花团和炒米在年货中大出风头。圆圆的米花团象征团圆,炒米花则是春节款待客人“米花茶”的必需。

异乡的游子们则盼望着尽早归家,对万千游子来说,魂牵梦萦的大滇西是他们统一的方向。

亲爱的故乡啊,您是游子们少年时拼命想逃离的地方,如今却成了他们日思夜想、急着赶回去过年的乡愁。

滇西自古有“走夷方”的传统,腾冲人赴八莫,龙陵人则“吃芒市穿缅甸”。离夷方地稍远的保山隆阳人也“走夷方”,隆阳气候温凉,等到了酷热难耐的夷方,挑担子的豪爽汉子干脆就脱了上衣,露出大大的肋巴,温婉的傣女便爱昵地戏称这些勤劳的汉子为“大肋巴”。

腾冲,作为历史上云南著名的三大海关(腾越关)之一,是中国通往缅甸、印度、东南亚、南亚,以及欧洲的重要通道和物资集散地。

最早开始“走夷方”的腾冲人,是云南率先走向世界的一支重要力量。“蜀身毒道”、清脆驿铃、跋山涉水、远走夷方,他们用马背和汗水创造了独特的溢彩流光。

“走夷方”传播了中华文明,也沟通着祖国与边疆与邻国的联系,堪比下南洋、闯关东和走西口等人口大迁移相比,但“走夷方”的不同是距离较近且多农闲的经商做工,“过了霜降,各找方向”,多数人到过年即会返乡。

如今,除了“走夷方”,腾冲人还“上省城、赴京沪”。小年刚过,东南西北的游子即陆续归来,一年的打拼、一年的期盼往往就为了回家“过年”。

“语音服食、仪礼气习,大都仿佛江南”的腾冲有着严谨的年节习俗,当年迁移到腾冲的汉族多以江南、淮河一带居民为主,年节习俗与江南渊源颇深,其中也增添了边地元素。

为了“过个好年”,往往会用心地准备很长时间。

如每年年初,就会有目的地选较好的仔猪、仔鸡喂养成“年猪”、“阉鸡”,以备过年时用,播种农作物时,也要计划播种一些过年那天用的糯米、花生、芋头、葵花籽、甘蔗之类的农作物。

大凡有好吃的东西,都会留下“到过年时吃”,一切都为过年做准备。腊月杀“年猪”,猪肉大多腌制成火腿、腊肉、骨头鲊和豆腐肠,还要制作腌菜、糯米粉、乳腐、豆豉之类的腌腊食品。

和江南人一样,腊月二十三那天家乡也过小年,需祭祖和祭灶君老爷。

灶君老爷是过去腾冲人民普遍供奉的神,小年这天家家要送灶君上天奏事,要用谷草掺入包谷,作为灶君坐骑的草料,加上白糖和香火纸钱,在夜间子时许焚烧送灶神,仪式由家中主妇,行敬礼,口中念“上天奏事,下地降吉祥”求灶君多说好话,来年不愁吃喝。

据传说,每年的这一天,主管人家灶火饮食,是“一家之主”和“保护神”的灶君就要上天向玉皇大帝禀报这家人的善恶,好让玉皇大帝赏罚。

于是,家家户户都早早准备祭品供送灶君,请他“上天言好事,下界保平安”,祈求“二十三日携吉去,初一五更带福来”。

小年一过,春节的脚步就更快了,人们计划着掸尘、购买春联门神和鞭炮;若要能拥有文人手写的春联,那就更喜气了。

按照传统,春节前的腾冲文人都会很忙的,其中之一就是“春联下乡入户”,潇洒的文人们喜庆挥毫,吉祥如意的嘉句写了一遍又一遍……

掸尘亦称扫尘,腾冲大部分地区流行。一般选择腊月二十四掸尘,是因为二十三才送灶君。

掸尘时,砍生竹子一棵,留稍尖扎起来,留些竹稍做帚,承之以竿,沿屋内房梁屋角房檐加以扫除。

竹帚用后,在新年初四五焚烧旧纸物、炮纸花等时做引火之用,烧时爆裂有声,亦有添喜添财之意。

进入腊月后,腾冲乡村间就开始流行杀年猪、吃杀猪饭、揣香肠、腌腊肉。那是农民朋友们对自己辛劳一年的自我犒赏,也是联络亲朋好友感情的一种方式。呼朋唤友聚一堂,七手八脚杀猪忙。

在农村,杀猪讲究很多。持刀杀猪的人杀猪时要干净利落,一刀杀死,这样才寓意着来年一帆风顺。

办年货。这几天集市都比较热闹,平时5天一次的赶集,这期间天天都是街天。人们都到街上赶集置办年货,回家贴红贴春联,新桃换旧符。

年三十早上,腾冲家家户户开始贴春联、贴门神。传说能驱鬼辟邪,人们相信,家有门神护卫,邪祟就无法进门。

因此,年年春节,家家户户都要将残旧的门神换下来,贴上新的门神,贴上春联表达自己的美好愿望,使门庭既显喜庆,又有一种仪式感。

年三十晚上,家家门前燃上的大香,人们在供桌上摆放三牲、斋饭、水果、茶酒、香炉、红烛、纸钱等,供桌的一边供奉长着大红冠子的公鸡和用红纸蒙着眼睛的活鲤鱼,“红冠子”以祈求来年红红火火,活鲤鱼以祈求“年年有余”。

供桌的另一边摆着用红纸包裹的葱、蒜、芹菜、筷子、明子,以祈求家人聪明、勤快、善于推算。

过年是从腊月三十开始的,那天又叫除夕,腾冲人直接叫“三十晚上”,意为一年的最后一天,这天也是人们最忙的一天,家家杀鸡、贴春联,家庭主妇们洗衣,洗菜,炒米花、瓜子,烹制肉菜,小孩子则积极相帮,全家一直忙到晚餐时分,才坐下来尽情享受年夜饭。

除夕的夜晚,辞旧迎新鞭炮声在滇西大地此起彼伏,弥漫城乡。

燃放爆竹也是从中原传入的,传说开始于南朝,当时的爆竹,就是用真正的竹子燃烧,取其竹节在燃烧时的暴裂之声赶走一种叫“年”的兽怪,传说“年”这种兽怪每隔三百六十五天后就要出来伤害人畜和庄稼,使儿童受惊吓。

每到新年,大人们便用燃烧着的噼啪作响的竹子赶走“年”,还用丰美的食物来安慰孩子们,为之“压惊”,这习俗世代流传了下来。

所有腾冲人家的年夜饭是真正的“私房菜”,这一天任何人家都不待客,但谁也不会到别人家去吃年饭。

除夕年夜饭是每个家庭最丰盛的大餐,主妇们会发挥最高的水平来烹调年夜饭,煎、炒、脍、炖,做出最丰盛可口的菜肴。

腾冲人家年夜饭菜肴分腌腊类(煮熟切片)、炒类、炖类、凉拌类、煎炸类五个大类,有十多二十道菜,少的也有八道或九道菜,菜肴都会带有许多美好的寓意。

如鱼寓意年年多余;鸭蛋寓意压嘴压舌,来年少口舌是非;莲藕寓意年年相连;蒜寓意来年长于算计;葱苗寓意来年聪明;青白菜寓意来年清清白白……

上完最后一道菜,勤劳的主妇才坐下享受自己的成就和感受家的味道,阖家团圆的年夜饭会吃得很长很长......

吃过年夜饭,家庭主妇们又忙着团元宵芯子,元宵芯子用红糖、炒芝麻、炒花生米、桔皮、阉鸡油捏制成团,完后把地扫干净,打上一担井水第二天用。

年夜饭后长辈们会交代儿女们过年要忌嘴,不能吵闹,要说吉利话,等孩子们入睡后,长辈会准备好压岁钱放在孩子枕边。

“压岁”原为“压惊”之意,传说北宋神宗时,枢密副使王韶的幼子南陔在元宵节观灯之时不慎被歹人背走,途中巧遇皇家的车子经过,南陔呼救,得以随车入宫,宋神宗赐予与他“压惊”的金犀钱。

此事发生在北宋都城东京的皇宫之内,但很快流传民间。

于是人们在过年之时,除了爆竹、食品之外,又多了一项给孩子们“压惊”的“压岁钱”。以后全国仿效,年复一年,压岁钱便成为中华民族传统的春节习俗之一。

和全国一样,随着时代的发展,如今腾冲人长辈给孩子压岁钱的意义已由“压惊”转化为美好的祝福了。

开财门

春天真正来了!正月初一早晨的滇西一带城乡四处弥漫着喜气祥和,家家快快乐乐,孩子们早起穿上新衣,揣上压岁钱,争着去开大门,以得到大人们提前放好的吉利钱,边开门边说“财门大打开,金银财宝滚进来”。

为图吉利,大年初一早上,家家户户放鞭炮、燃大香。

这天也是家庭主妇们最轻闲的一天,因为这天不能动刀剪,早餐吃元宵,阖家欢乐。

大年初一的寺庙非常热闹,许多人上山去烧头香、早香,祈求美好祝愿。

中午时分,城里人山人海、热闹非凡,做生意的人这一天虽然也做生意,可同样得应了节事才经营,过年的这天,城里特别有节日气氛和祥和安宁。

玩逛一番后,人们会在街上享用冰粉、凉虾、拌酸木瓜片、烧粑粑、泡米花、豆粉、糖渣、火烧肉、饵丝等不同风味的风味小吃,选购各色货物,直到日头偏西才慢慢回家聚餐。

南疆春早,春节时的滇西已经在春风中微笑,攀枝花、山茶、玉兰、兰花、杜鹃花、李花、报春花竞相绽放,春风和煦,花枝灿然。

腾冲人大年初一吃长饭、喝甜茶,长饭是指饵丝或面条,甜茶用泡米、核桃、柿饼、红枣加入红糖水制成,寓意一年甜甜蜜蜜。

大年初一腾冲村村寨寨开始荡秋千,意为节节高,寓意一整年越来越好。

初一人们开始互访拜年,互致新春的祝福。一整天都不动刀、不扫地,所有要吃的菜都是除夕夜就洗净、切好了。

打牙祭

大年初二,人们开始拜财神,求财富,主人家会在门口摆上和大年三十同样的祭品,点香火放鞭炮后开始祈福:“抱财归家,老幼安康。”

做生意的人家更是特别重视“打牙祭”活动,也特别重视开门后的第一单生意顺利成交,有时就是折本也要做成开张生意。

“初一拜先生、初二拜丈人”。腾冲儒学积淀深厚,有尊师重教的美好传统,过去,男青年在初一清晨,吃过元宵,身穿礼服,到近亲人家拜年。

大年初二起,娘家要接出嫁的女儿和女婿回家吃团圆饭。

过年头两天是属于家庭的日子,主题是家的团圆团聚,初三起开始家族、社区迎春联欢,花灯、耍龙耍狮、皮影戏、高跷、掷围,此起彼伏;热闹的庙会也揭开了序幕。

那时还要“请春客”,宴请亲朋。

接下来几天,到亲戚家拜年,回娘家,跟家人迎财神,踏青登高,赏灯过元宵。

腾冲的灯分为花灯、龙灯、鱼灯…从新年开始,民间各个灯会团便会到四乡八寨、三街五巷进行表演,直到正月十六。

倘若你在赏灯时付点礼钱,赏灯人便会为您送上特别的祝福。

过年时的腾冲清香飘飘、游人涌道,喜气洋洋的人们尽情享受生活,直到正月十五赶了犁耙会后方才算是过完了年。

过小年

腾冲与其他地方最大的不同便是正月十六,这一天是腾冲人的小年,过年的所有民俗活动到正月十六结束,包括拜年灯会、荡秋千等。

过年是一首诗,铭记着聚散离合;过年是一壶酒,飘逸着春风暖阳;过年是一首歌,经久咏唱着人间的不息烟火。 (图片来自网络)

作者:徐俊林

作者简介:

徐俊林,男,出生于1959年12月,云南腾冲人;1978年3月应征入伍铁道兵,1984年集体转业并入铁道部,1987年1月调入沈阳局集团公司通辽铁路房产段;现为中国铁路作家协会、辽宁省作家协会会员。

图片来自作者提供

编辑:开门见喜