襄渝铁路建设纪实民兵篇第七集: 张滩的年味

文作者:李春芝(安康优秀女作家)

美篇制作:梁宝平

背景歌曲:咱们陕西人

演唱:宝鸡学兵合唱艺术团

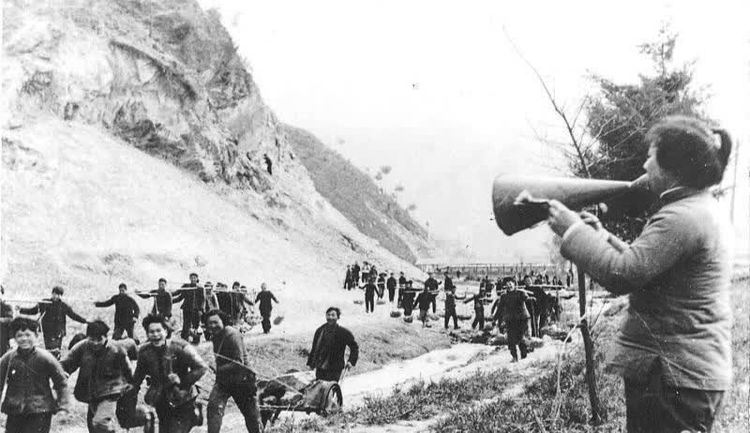

劈岩移山

张滩的年味

从南溪沟回来的次日,我便乘市内公交车前往张滩镇,在张滩路口下车后,才发现漫天飞舞着雪花,这是安康的第二场雪,内心突然间就多了一点惊喜,俗话说,瑞雪兆丰年嘛!顺着张滩路下去的汪岭村,西边临着大道盖着一排排的新房子,过了张滩桥才真正属于张滩区,当我快走到张滩桥的时候,见一户人家门口坐有几人正在闲聊。

走过去向他们打招呼:“年过得好!”

一位年长男子转过头来应答:“年过得好。”

“我想打听一下当年的三线民兵。”

还是年长男子答:“怎么?你是来登记的,发钱呀?不是早就登记过了吗?”

我讲了前天去南溪沟墓地,看见烈士王忠定和埋葬的张滩民兵的事。见我说明来由,一位30岁左右的女子,转身进屋端来一张木椅子,请我坐下。谢过她后,我就请大哥讲讲当年的情况。

大哥叫汪建明,19岁去的三线。当时张滩区组建了5个民兵连,他被编入张滩1连,在连长李远学的带领下,去了吉河寨子弯修隧道。他说当时炮工打洞子,一个洞子就装了5000斤炸药,炮声一响,半个山都为之震动。 危险处处存在,那一年的夏天,天热得不行,他在中午休息时间,走到洞外一棵大树下休息。这是工地附近唯一的一个阴凉处,当时,女子班一位叫杨兆存的女子,也在离他不远的树荫下休息,坐下不到5分钟,突然头顶有块儿石头下落,等他反应过来,准备逃离的时候,发现已经来不及了,那一刻,觉得自己是必死无疑了。可就在石头落下的那一瞬间,不知怎么竟然改变了方向,不偏不倚砸中两三米外的杨兆存的腿上,杨照存被当场砸昏。汪建明根本不相信这回事,傻傻地站在原地,直到看见大呼小叫的人从四面八方跑过来,才突然惊醒过来。他随着大家走近杨兆存,发现她的腿早已血肉模糊,急忙和大伙儿一起把她抬到连卫生室。指导员汪德会,是汪建明的本家人,从辈分上应该喊汪建明大爷,他对汪建明说: “从现在开始你就不用上工地了,杨兆存和你是一个地方出来的,你年龄又小,以后由你来照顾她。”汪建明一听急了,红着脸说:"哪咋行吗? 她是女的,我一男的怎么招呼?再说,她上厕所这些活,你让我怎么弄?”指导员说:“这个不要紧,她上厕所,专门有女卫生员,你只负责她的一日三餐和衣服洗漱。”汪建明吭哧了半天勉强答应了下来。杨兆存刚开始在连队治疗了几天,因为伤势比较严重,加之连队的卫生条件差,就转到了安康县二院治疗。这个治疗过程长达一年,汪建明担负起了她全部的生活起居。粮油米面没了,都是他去挑,当时公路不通,来回要几个小时,走得脚起泡了,他就蹲在路边取下别在身上的针将包挑破,继续挑着担子走。有一次,他在挑粮食的过程中,还亲眼看见一条船从河对岸拉石头,在河中间激流处被浪花掀翻,因水深浪大,船很快下沉,船上坐着的5个人全部遇难……

一年后,杨兆存的腿伤治好了,入了党,他也算完成了使命。

汪大哥说完这句话,神情有些寡淡了。

告别汪大哥,继续前往汪岭村,那些陌生的憨厚的村人都给你笑脸。其实,从汪岭村走过黄洋河桥,才算是正式踏入了张滩镇。镇,在坡阳街上,也分新街和老街。走在新街上,看见男女老少,张张笑脸,当然还有花朵一般的小孩儿,他们笑得天真、自然,一种亲切感油然而生。记得那年母亲患阑尾炎住院做手术,大姐和二姐在医院里照顾母亲,3岁的我随父亲一块儿上班,父亲工作的地方就在张滩镇派出所。他每天早早起床去了办公室,我醒来的第一件事,就是顶着蜂窝头趴在窗台上向外面张望,一动不动地看着外面广袤的世界,屋顶与院子都蒙了一层厚厚的雪,空中还有雪花在施施然飘着。和所有具有少女心的女孩子一样,我对雪有一种近乎痴迷的喜爱。趴在窗边满眼含笑地望着飘飘洒洒的精灵,还伸出手臂去接,却被凛冽的寒风冷出了一个激灵,“阿嚏!”这时一名中年妇女提着电壶打我们窗下经过,她“咦”了一声,问:你是谁家的小孩儿?我怯怯地答:我是我爸爸妈妈的孩子。阿姨四周望了望,扑哧一笑,说:哦,我知道了,你是我们李指导员的小姑娘。说完她就提着电壶离开了,过了一会儿,她返回时,手里拿来了几块饼干和一把木梳子,笑眯眯地说:“我也姓李,你就叫我琴姑姑吧。”琴姑姑发现我头上虱子乱跑,也不嫌弃,打来热水帮我洗头……多少年过去了,这个细节一直都印在我的脑海里。 后来,我向父亲问起过,他说琴姑姑是派出所内勤人员,她老公转业 到湖北老家,她也调走了。

穿过喧哗的新街来到张滩老街上。老街临黄洋河而建,街道并不长, 两两相户,门楼洞开,这边说话那边应。随便走进一户人家,一位大哥迎出来,笑吟吟地望着我。见我说明来意,他招呼我在火盆边坐下烤火。于是我们便开始了下面的一番对话:

“大哥贵姓?”

“我姓张,叫张远堂。”

“您上过三线吗?”

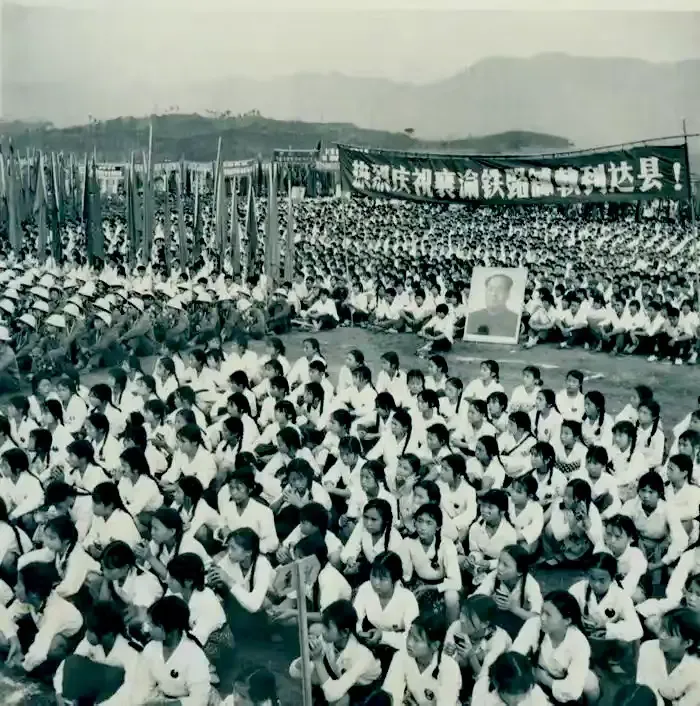

“上过啊。1970年6月,那可是村里最热闹的时候,村口的大喇叭将我们早早催起来,一遍遍地播政策、放音乐,就像农村丰收年的情景。我编在4团7营42连张滩民兵5连,随后梁、徐庄三个大队的民兵一块去的三线。先去修公路,后转入岚河、小湾子修铁路打隧道。”

“你们连有没有伤亡情况?”

“怎么没有?我们连的张永远就是在小湾子隧道施工中被塌死的。”

“张永远?似乎就埋在南溪沟小湾子隧道的山坡上。我不敢确定,依稀记得墓碑上见过这个名字。给我讲讲当时的情况。”

张远堂说:“1973年5月8日,那个日子我一辈子也忘不掉。排长,我,还有副排长张永远,我们是在清理渣子的过程中出现的意外。当时排长推着渣斗车在前面,我和张永远两个并排在左右推车,我们戴着施工帽子,汗水顺着脸庞往下流,我一边用力推,一边用袖子擦脸上的汗水,就在快要出洞口的时候,突然感觉车推不动了,排长说:加把劲。我就又使劲推了一下,还是推不动,这时,排长调转头来大喊:张永远!顺着他喊的方向,我才发现张永远倒在了推车下。看见他的惨状,不由地倒吸一口凉气:上面掉下的那一块儿大石头正中他的头部,他连哼一声都没来得及就倒地身亡了,脑浆流了一地……老连长闻讯跑了过来,他和排长蹲下身将张永远抬起来,我颤抖着双手也走过去帮忙,我们将他放在石渣车上,推他到卫生队。卫生员一看,摇摇头说:没得救了,埋掉吧。随后用纸蒙住他的头部和脸部,用纱布简单地清理了一下腿部,因为他的腿上被划出了一个10厘米左右长的伤口。人死了,可血还在汩汩地往外流着。”

那一幅画面久久在张远堂的脑海里挥之不去。我不想让这种不安的情绪继续蔓延,把笔和采访本一合放进包里,问道:

“怎不见您的老伴?”

“早就过世了。”

“哎,不好意思。”

见我尴尬。 张远堂急忙说:“没关系的。我老伴和我是在去三线的时候认识的,她是女民兵。”

“真的呀。”我笑着说,“你们是一对三线伉俪。”

这时的张远堂稳定了一下情绪,轻轻地呼出一口气。语气也恢复了常态。他说:“我老伴小我3岁,当年我们连和女子连相隔不远,在施工中,我帮过她,她也协助过我,慢慢就有了好感。那时是偷偷好,三线结 束后,我才委托媒人去提亲,她父母看我还算憨厚老实就同意了。我们养育了三个儿女,两女儿出嫁了,唯一的儿子在新街盖了新房,也结婚成家了,现在国家政策好,生活都有保障的,比那个时候不知好了多少倍。”

说完就呵呵呵地笑起来,看来这是一个天生乐观豁达的人。与他告别,雨雪不知何时巳经停了。

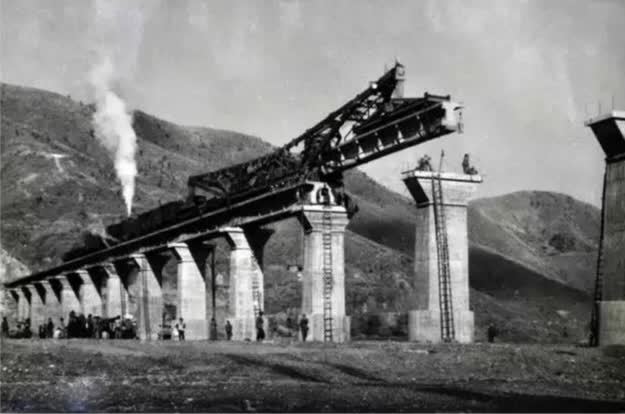

填沟平地

铸墩架桥

在修建襄渝铁路的过程中,民兵团克服了重重困难,展现了顽强拼搏的精神。

回顾襄渝铁路的修建历程,我们不仅为我国铁路建设者的伟大成就而自豪,为他们的无私奉献而感动。

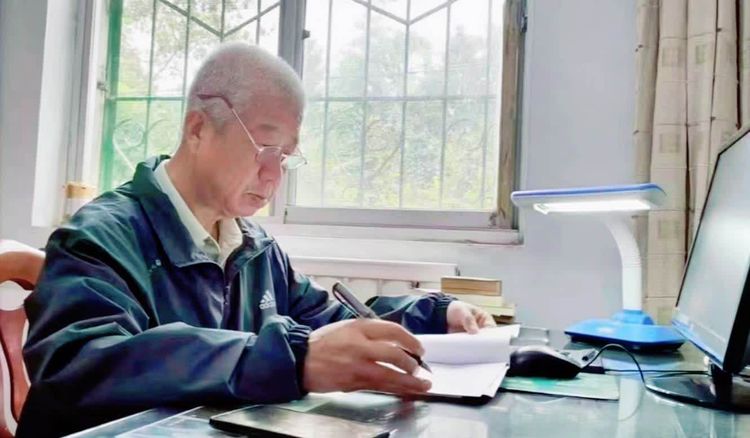

图为:作者李春芝。

梁宝平小传:男性,拥有大专学历,生肖属马,是个性情中人。曾在襄渝铁路建设中工作三年,随后在人民公仆的岗位上默默奉献了四十二年。

兴趣:收集书籍、品读书卷、文学创作、游历四方、捕捉镜头、探究中医药学,以太极柔力球修身养性。性格:温和、顺应自然、不拘小节。品德:为生之所爱、爱我之人及需要我者而活。座右铭:事业越忙碌愈充实,日子越简单愈惬意,心灵愈丰富愈美好。

美篇链接、请点击查看

编辑:开门见喜